この記事でわかること

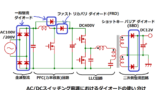

・電源回路の種類と特徴、使い分け方

・各種電源回路の動作原理と回路例

・絶縁電源or非絶縁電源の判断基準

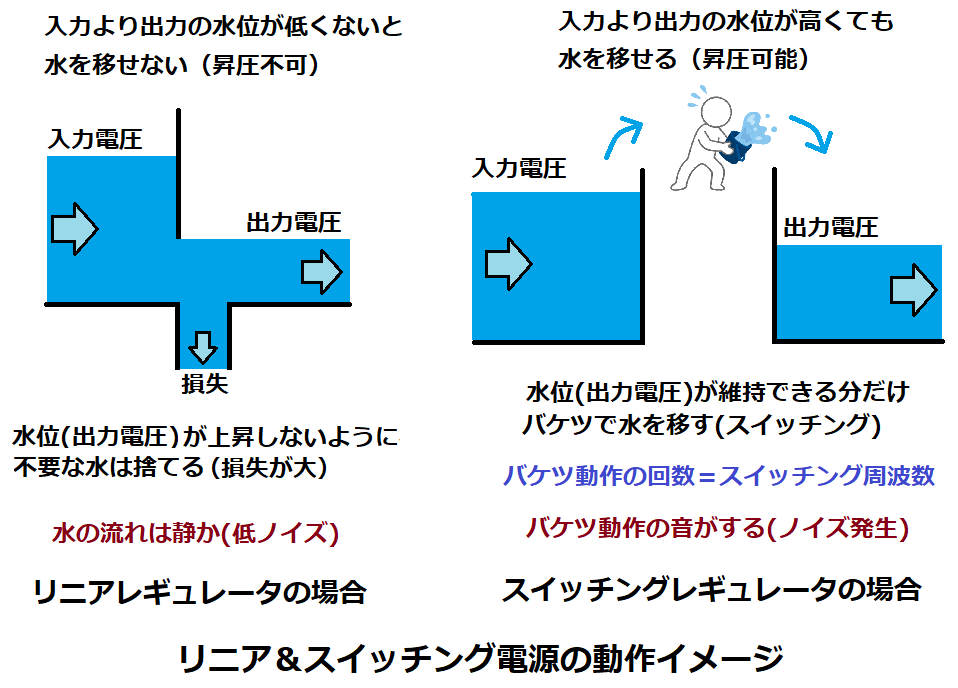

DC電源回路は大別して、低ノイズだが効率が低いリニア方式と、

高効率で小型化できるがノイズが大きいスイッチング方式に分類され、

スイッチング方式には非絶縁タイプのチョッパ型や、

入出力間を絶縁したフライバックやフォワード型など多くの種類があります。

本記事では、電源回路の原理や特徴、具体的な回路例を紹介することで、

電源回路設計に必要な基礎知識を解説します。

本記事は電源回路設計の基礎知識を説明することが目的であり、

解説するICの機能や回路の動作を保証するものではありません。

ここで紹介する方法が適切で無い場合がある為、

使用の際は、デバイスのデータシートを必ず確認の上、

記事にある回路の利用については自己責任でお願いします。

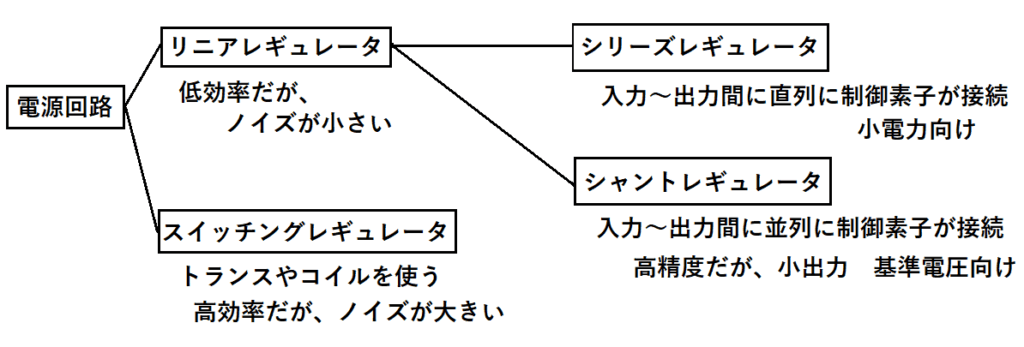

各種電源回路の種類と特徴

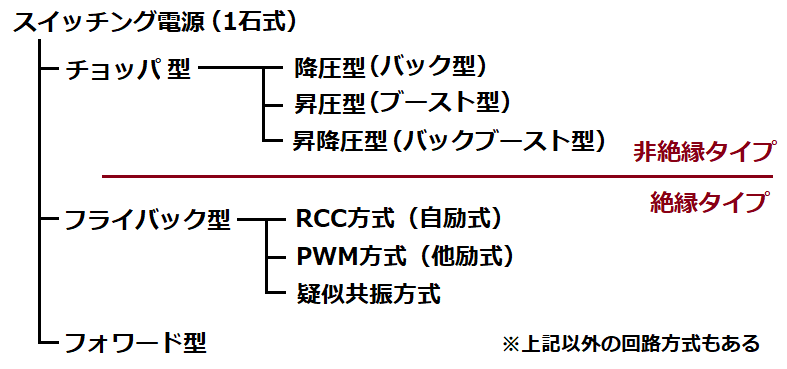

DC電源回路の体系図を示します。

本記事では、電源の入力がDC電圧の場合について説明します。

どの回路も前段に整流回路を設けることでAC入力にできます。

全波整流回路の入力コンデンサ容量については下記記事で解説しています。

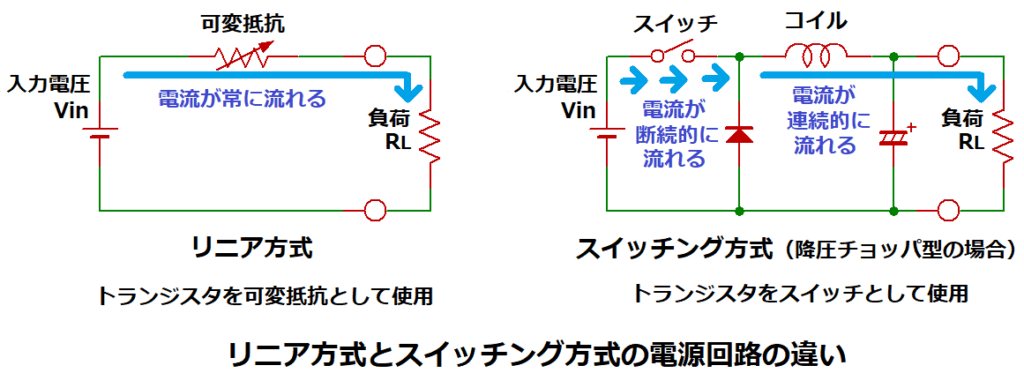

電源回路にはトランジスタが用いられていますが、

このトランジスタをどのように動作させるかで次の2通りの方式に分類できます。

<リニア方式>

トランジスタは電流を常に流すように動作(可変抵抗器として使用)

長所

・スイッチングをしないためノイズが小さい

・回路構成がシンプルなので設計が容易

・小電力ならスイッチング方式より安価

短所

・効率が低いため発熱量が大きく、大電力には不向き

・放熱器が大きくなるため小型・軽量化しにくい

<スイッチング方式>

トランジスタは電流を断続的に流すように動作(スイッチとして使用)

長所

・効率が高いため発熱量が小さく、大電力を扱える

・放熱器が小さくなるため小型・軽量化しやすい。

・大電力ならリニア方式より安価

短所

・スイッチングによるノイズが大きい

・回路構成が複雑で設計難易度が高い

リニアレギュレータ

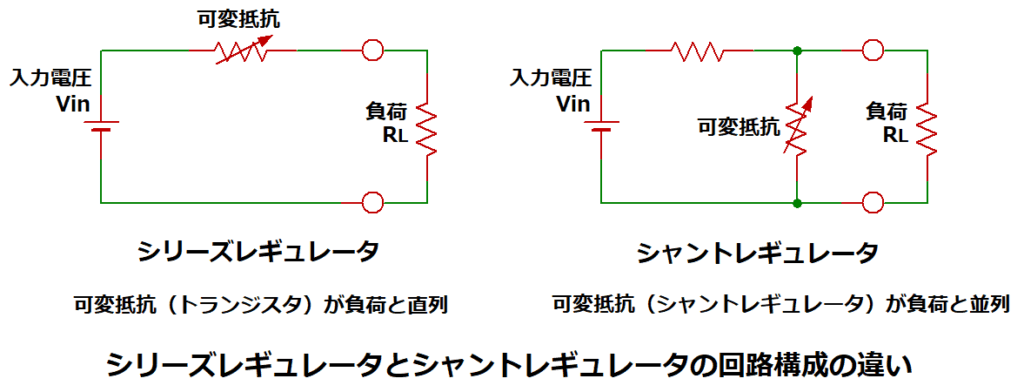

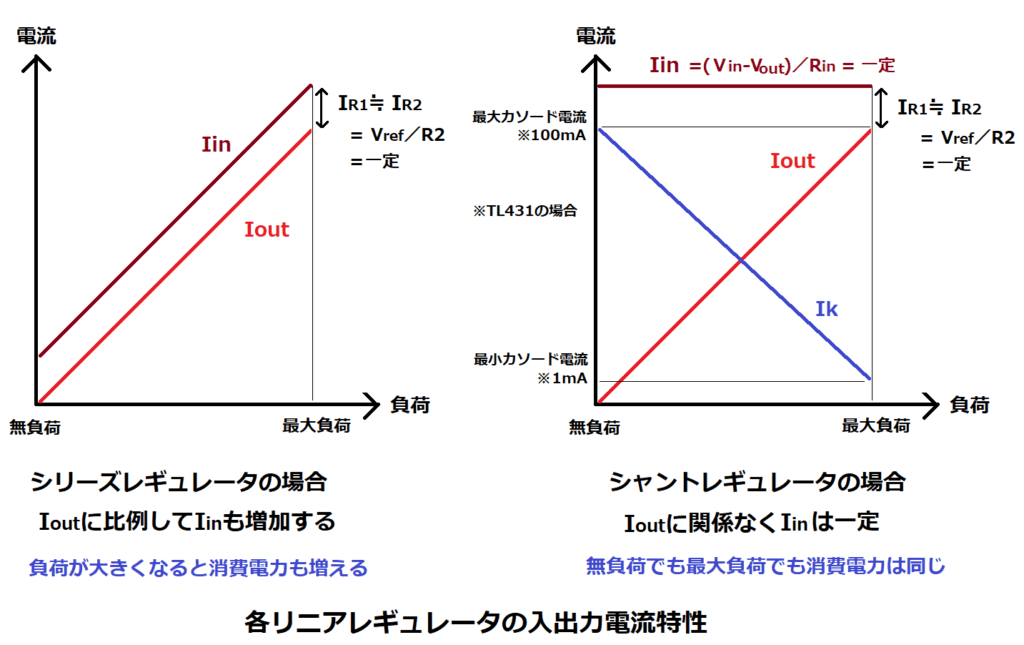

リニア方式の電源はリニアレギュレータと呼ばれ、

更にシリーズレギュレータとシャントレギュレータに分類されます。

リニアレギュレータとシリーズレギュレータは同意語として扱う場合もありますが、

本記事では、シリーズレギュレータをリニアレギュレータの1種としています。

リニアレギュレータの「リニア」は入力-出力電圧特性が直線的なことを意味します。

これは、動作原理が入力電圧を抵抗によって電圧降下(※)させて出力する仕組みなので、

抵抗値が固定なら、入力電圧が上昇すれば出力電圧も比例して高くなります。

※入力電圧を降下させることから、ドロッパとも呼ばれます。

従って、リニアレギュレータは入力電圧よりも高い電圧を出力できません。(降圧のみ)

実際は、入力電圧や負荷電流が変動しても出力電圧を一定に保つように、

トランジスタを可変抵抗器の様に動作させます。

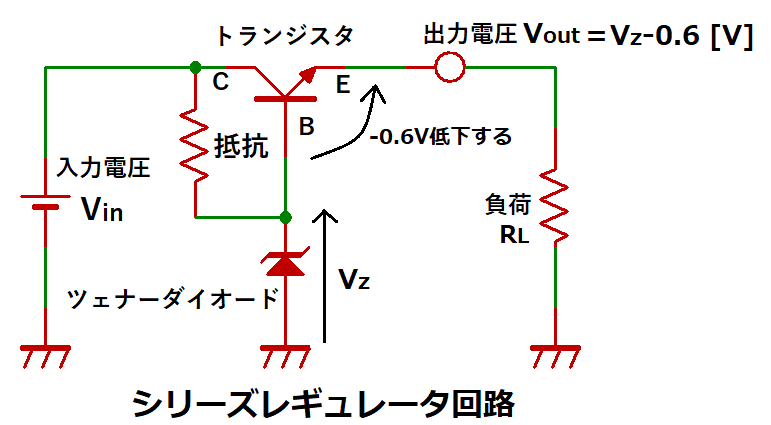

シリーズレギュレータ

シリーズレギュレータの「シリーズ」とは、

トランジスタを入力~出力間に直列接続していることから来ており、

基本回路は、トランジスタとツェナーダイオードと抵抗の3点から構成されています。

トランジスタの向きを見ると難しそうに見えますが、

トランジスタはベース電圧VBよりも0.6V低い電圧がエミッタ電圧VEに出力される様に

コレクタ・エミッタ間に流れる電流を調整しているだけです。

(実質的にコレクタ・エミッタ間の抵抗を可変させていると考えることができる)

抵抗を経由してツェナーダイオードに電流が流れることで、

VBは一定電圧(ツェナー電圧)を維持するため、

VEもVBー0.6Vで一定となるので、入力電圧や負荷電流が多少変化しても、

出力は変動せずに定電圧を維持できます。

詳しい動作原理については下記記事で解説しています。

ここで、トランジスタの消費電力は「入出力電位差 × 出力(コレクタ)電流」となり、

これが熱エネルギーに変換され発熱します。

シリーズレギュレータの場合、出力電流の全てがトランジスタに流れるので、

入出力電圧差が大きく、出力電流も大きい場合は

放熱器でトランジスタを冷却する必要があります。

例えば、入力5V/出力3.3Vのシリーズレギュレータで電流1Aを流した場合、

トランジスタの消費電力は

(5Vー3.3V)× 1A=1.7W

となります。

ワット数だけ見ると大したことなさそうですが、

消費電力1.7Wによる温度上昇を計算すると、かなり高温になります。

トランジスタのチャネル(※)・外気間の熱抵抗Rth(ch-a)を60[℃/W]とした時の

消費電力P=1.7Wにおける温度上昇度ΔT[℃]は、

※チャネルは接合部とも呼ばれ、半導体内部のPN接合部分を示す。

ΔT=Rth(ch-a) × P

=60 × 1.7=102℃

周囲温度Taが25℃なら、トランジスタの接合温度は

Ta+ΔT=25+102=127℃

となり、一般的なICの接合温度の上限値150℃よりは低いですが、

密閉した装置内に電源回路を設けた場合、トランジスタの周囲温度は

50℃を超えることは珍しくなく、放熱器無しではもたない恐れがあります。

放熱器の選定については下記記事で解説しています。

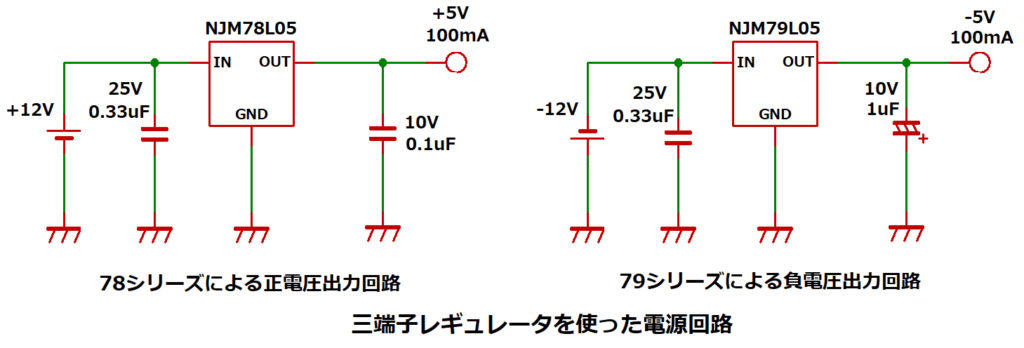

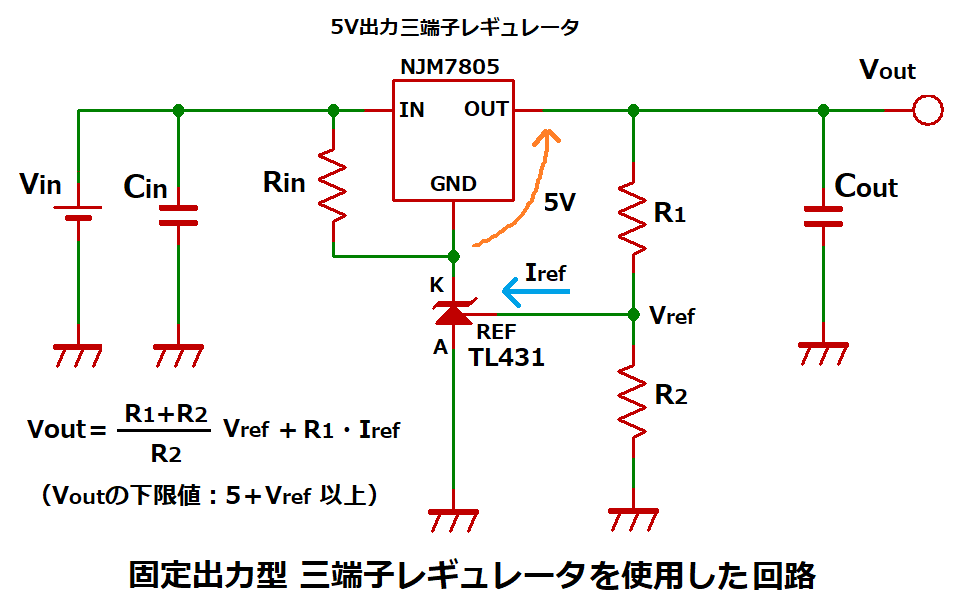

三端子レギュレータ

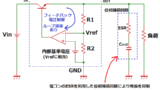

シリーズレギュレータ回路を1つのパッケージにまとめたICは、

三端子レギュレータと呼ばれています。

内部回路は出力精度を向上させるため、出力電圧をフィードバックして

ベース電圧の制御を行っています。

具体的には、オペアンプにより出力電圧を分圧したものと基準電圧を比較して、

基準電圧より高ければオペアンプ出力が低下し、

低ければオペアンプ出力が上昇することでベース電圧を調整します。

(後述するLDOレギュレータの説明図を参照)

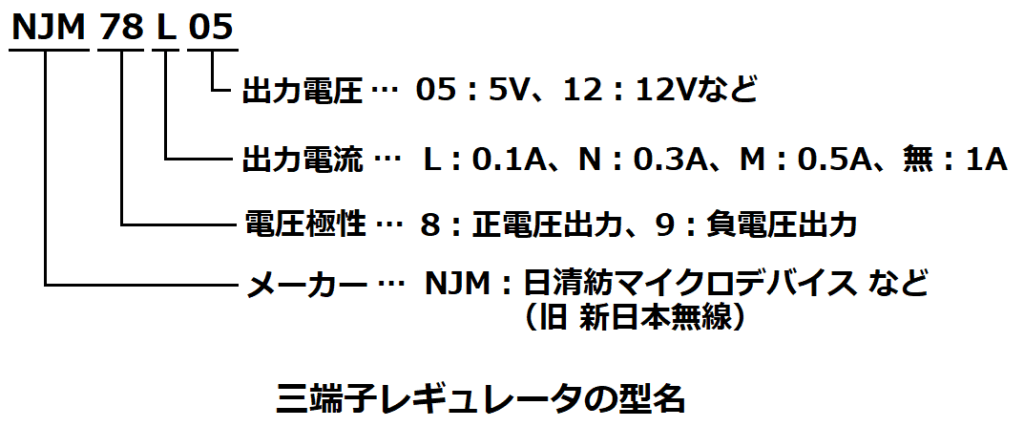

三端子レギュレータの型名は一般的に先頭からメーカ識別名(NJMなど)の後に、

正電圧出力は78、負電圧出力は79が入り、

次に出力電流を示すアルファベット(Lなら0.1A、無なら1Aなど)が続き、

そして、出力電圧(05は5V、12なら12Vなど)となっています。

例:日清紡マイクロデバイスの場合

NJM7812:12V 1A出力 NJM79L05:-5V 0.1A出力

負電圧出力の79シリーズは入力電圧も負電圧である必要があり、

正電圧入力から負電圧出力を得ることはできません。

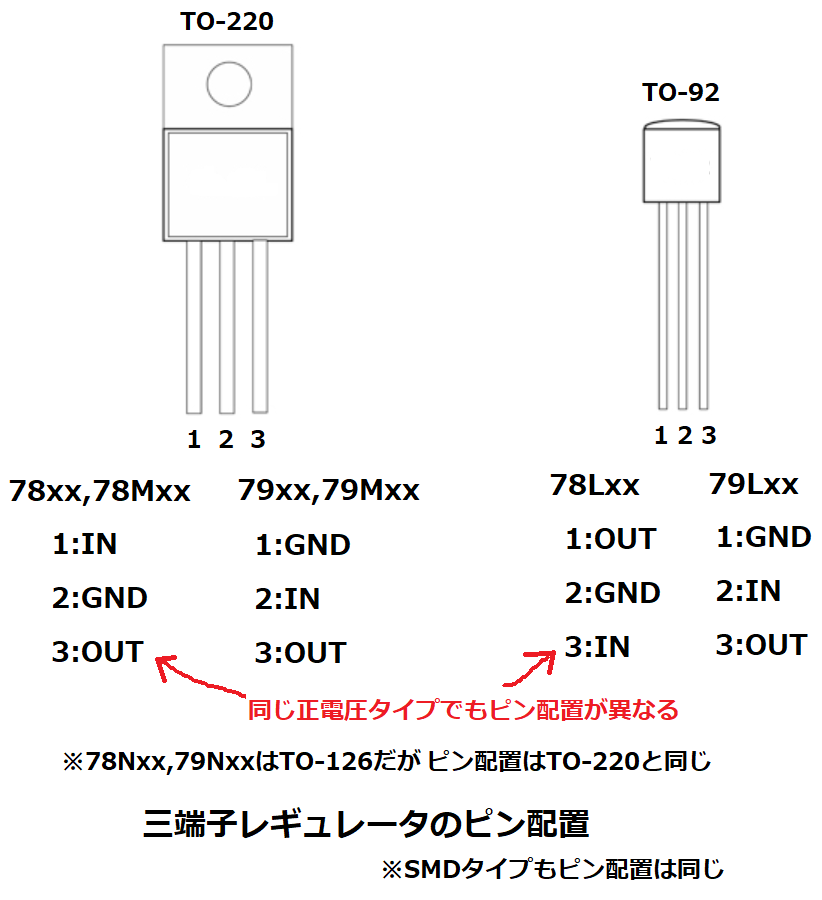

ピン配置は78タイプと79タイプで違いますが、

同じ78タイプでも78Lシリーズだけ他の78シリーズとはピン配置が逆になっているので

注意して下さい。

出力電流が小さいタイプほど許容損失(消費電力の最大定格)が小さいので、

必要な電流が小さくても、入出力電圧差が大きいと消費電力も大きくなり、

許容損失を超えてしまう恐れがあるので注意が必要です。

また、実際に流れる出力電流に対して定格電流値に余裕がないと、

内部の過電流保護回路が動作して出力電流が絞られることで、

出力電圧が低下してしまう場合があります。

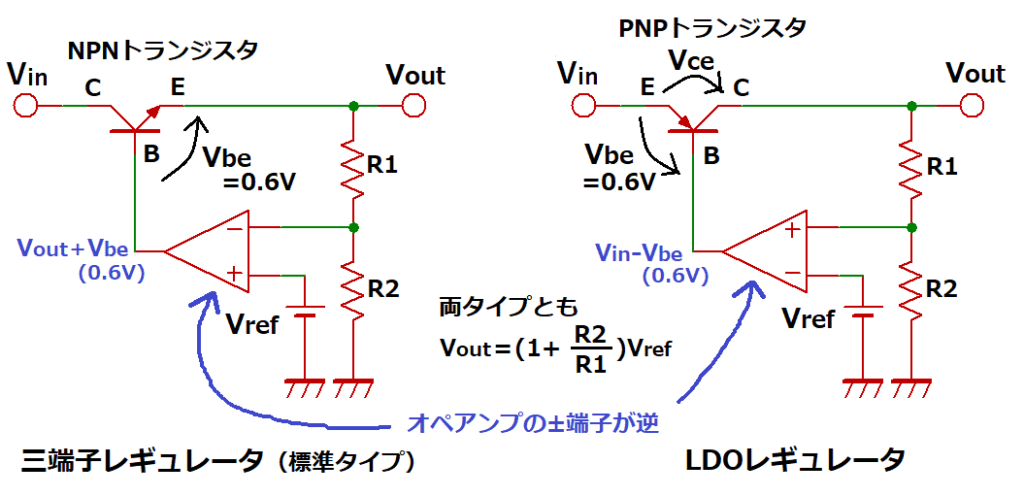

LDOレギュレータ

上記で紹介した一般的な三端子レギュレータ(ここでは標準タイプと呼ぶ)は、

入力電圧Vinは出力電圧Voutよりも2V以上高くする必要がありますが、

LDO(Low Drop Out)レギュレータは、この入出力電圧差を小さくできます。

(東芝製TA4805やTI製(※)LM2940の場合、入出力電圧差が0.5V)

※TI:テキサス・インスツルメンツ

その理由ですが、標準タイプはNPNトランジスタのエミッタを出力にしていることから、

Voutはベース電圧よりも必ずVbe(sat)(※)である約0.6V低くなります。

※ベース・エミッタ間飽和電圧。NPNトランジスタの場合、

ベースからエミッタ間はPN接続となり、ダイオードに置き換えて考えることができ、

ダイオードの順方向電圧VFである約0.6VがVbe(sat)に相当する。

更にベースに入力されるオペアンプの最大出力は電源電圧となるVinよりも低くなるため、

標準タイプの場合、VoutはVinより2V以上低い電圧しか出力できません。

一方、LDOはPNPトランジスタのコレクタを出力にしているため、

VinよりVbe(0.6V程度)分だけ低い電圧をベースに入力できれば良いので、

オペアンプの最大出力がVinより多少低くても問題ありません。

このため、LDOでは、VinとVoutの差はトランジスタのVce(sat)(※)で決まり、

一般的にVce(sat)は1V以下であることから、入出力電圧差を低くできます。

※コレクタ・エミッタ間飽和電圧。トランジスタがON時の電圧

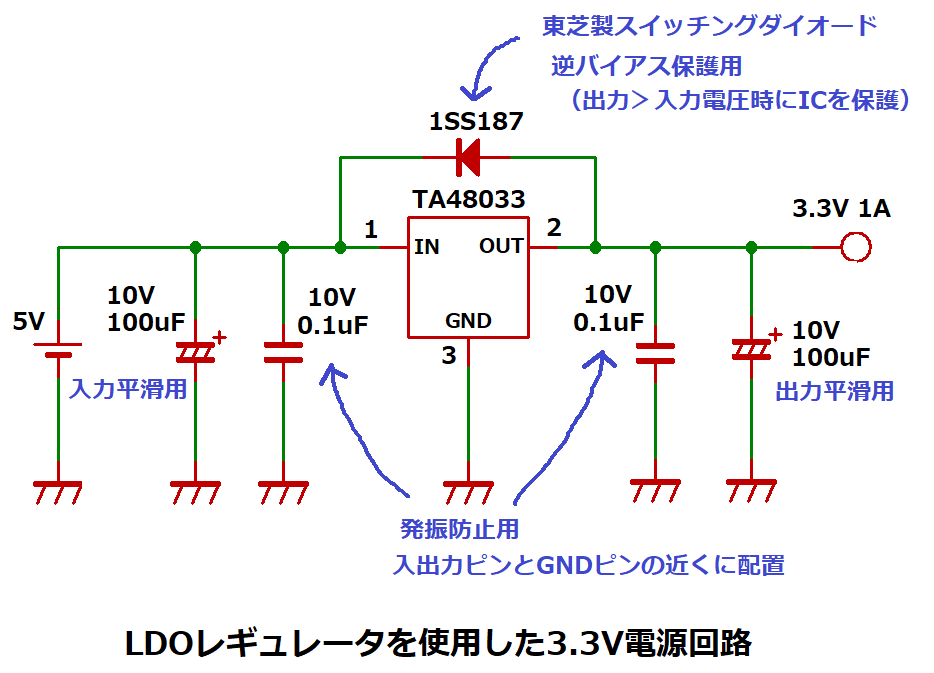

但し、LDOは標準タイプに比べ、出力が不安定になる発振が発生しやすく、

発振の原因となる出力コンデンサの選定に注意が必要なため、

LDOのデータシートで推奨されている種類・容量のコンデンサを使用します。

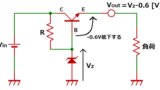

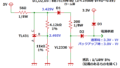

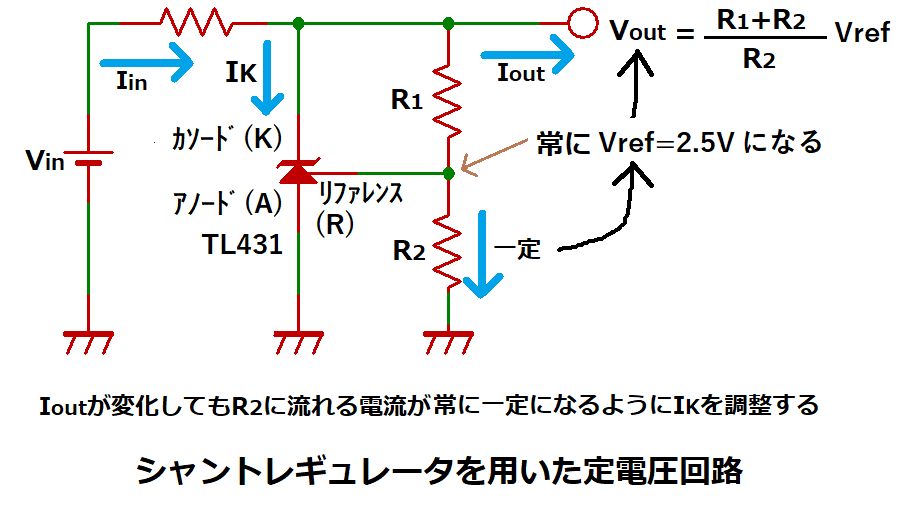

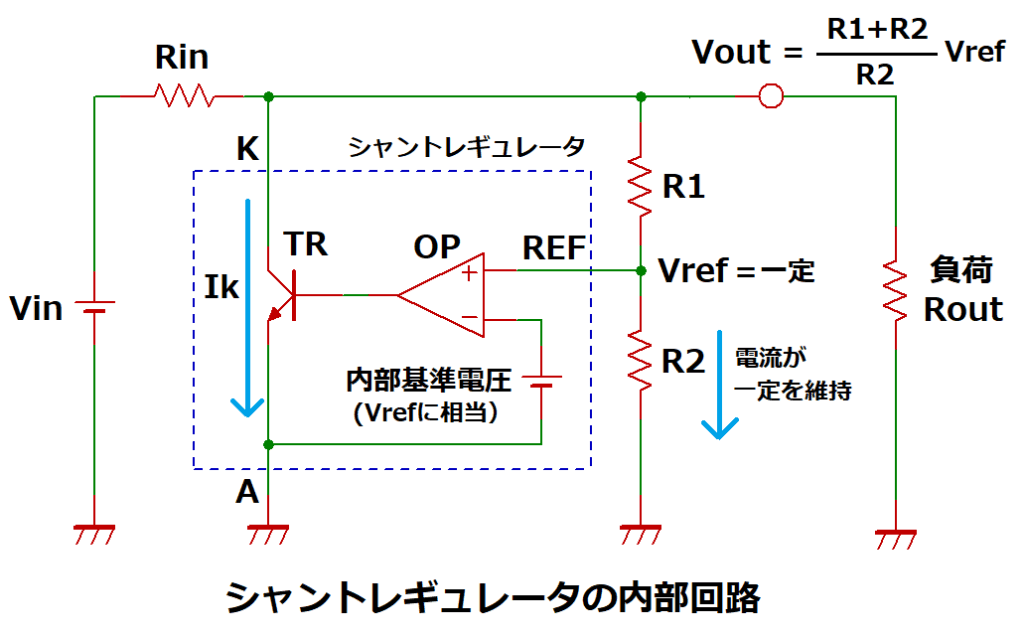

シャントレギュレータ

シャントレギュレータの「シャント(Shunt)」とは分流を意味し、

負荷に対し並列に可変抵抗(実際はシャントレギュレータIC)を設けることで、

入力電圧や負荷電流が変動しても、それによる電流変化分を可変抵抗側に分流させ、

出力電圧を決める抵抗に流れる電流を変化させないことで、出力電圧を一定に保ちます。

シャントレギュレータは見た目はトランジスタのような形状の3本足の電子部品です。

TI製のTL431が有名で、他社でも**431という型名でセカンドソース品が多くあります。

出力電圧の精度については、出力電流の全てがトランジスタに流れる

シリーズレギュレータに比べ、トランジスタに流れる電流は小さく、

出力電圧に影響するVbe(sat)やVce(sat)などの変動を小さくできることから、

1%以下の高精度品もあります。

但し、負荷の大小に関係なく一定の入力電流が流れることから効率が非常に悪く、

電源供給には不向きのため、基準電圧源として使用されることが多いです。

この欠点を解消するため、下図の様にシリーズレギュレータと組み合わせることで、

効率と精度の両方を向上させることができます。

上記回路の説明や、シャントレギュレータについては下記記事で解説しています。

以上から、シリーズレギュレータやシャントレギュレータなどの

リニアレギュレータは入力と出力の電圧差を熱に変換して消費してしまうため、

効率は一般的に50%程度と低く(※)、ヒートシンクも大型になることから、

出力が数十W以上の電源ではスイッチングレギュレータを使うのが一般的です。

※リニアレギュレータの効率を求めると、

入力電力=Vin×Iin 出力電力=Vout×Iout

ここで、入力と出力電流は同じなのでIin=Ioutとなるため、

効率=出力電力/入力電力=Vout/Vin

となり、例えば12V入力で5V出力なら、

効率は、5V/12V≒0.42となり、入力電力の半分以下しか電源に使えません。

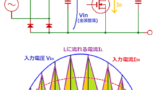

スイッチングレギュレータ

スイッチングレギュレータにはトランス等のコイル部品が必ず存在します。

コイルは電流の変化を妨げる働きをするため、

コイルに流れる電流が減少すると、増える方向にコイルの両端に電圧を発生させ、

電流が増加すると減らそうとして逆向きの電圧が発生します。

この動作はコイルがエネルギーの蓄積や放出を行っていると考えることができます。

これを、バイポーラトランジスタやMOSFET等のスイッチング素子を使い、

コイルに流れる電流をON/OFFさせてエネルギーを調整することで一定電圧を出力します。

これは、必要な出力電圧を得る分だけ、入力から電流を流すため、

常に入力電流が流れ続けるリニアレギュレータに比べ、消費電力を小さくできます。

エネルギーの流れを水に例えると、リニアレギュレータは不要な分は捨てるのに対し、

スイッチングレギュレータはバケツを使って必要な分だけ汲み出して使います。

バケツ動作の回数がスイッチング周波数に相当し、

周波数が高ければバケツの大きさ(エネルギーを貯めるコイル)を小さくできるため、

高周波で動作させることでトランスを小型化できます。

以上から、入出力電圧差に比例して消費電力が大きくなるリニアレギュレータと違い、

スイッチングレギュレータは高電圧電源から低電圧を出力する場合に向いています。

スイッチングレギュレータには様々な種類がありますが、大別すると、

スイッチング素子が1個のものを1石式、複数個のものを多石式に分類できます。

※以下の説明ではバイポーラトランジスタやMOSFETなど、

スイッチング動作を行う半導体素子を総称してトランジスタと称することにします。

本記事では比較的シンプルな回路構成で、出力が数W~200W程度と小中電力向けの、

装置の内部電源に利用されることが多い1石式について解説します。

以下に、1石式スイッチングレギュレータの体系図を示しますが、

一般的に利用されている主要なものに限定しており、

ここに掲載された以外の回路方式も存在します。

また、これらの回路方式は、入力電流の一部が負荷にも流れる非絶縁タイプと、

入力と出力回路はトランスを介して電気的に絶縁されている絶縁タイプに分かれます。

※電源回路に絶縁が必要か否かの判断基準については本記事最後のコラムで解説します。

チョッパ型

チョッパとは「切り刻む」の意味で、出力電圧を制御するためスイッチングにより、

電流を細かく切り刻む動作をすることから来ています。

この動作により、入力電流は断続的に流れますが、

チョークコイルが電流の流れを維持する働きをするため、

出力からは連続的に電流を流すことができます。

一般的にチョッパ型は絶縁不要な数10W以下の低電力用に用いられ、

専用ICを使えば、外付けのチョークコイルで電源回路を構成できます。

チョッパ型には入力電圧より低い電圧を出力する降圧型と、

高い電圧を出力する昇圧型、昇圧・降圧どちらもできる昇降圧型があります。

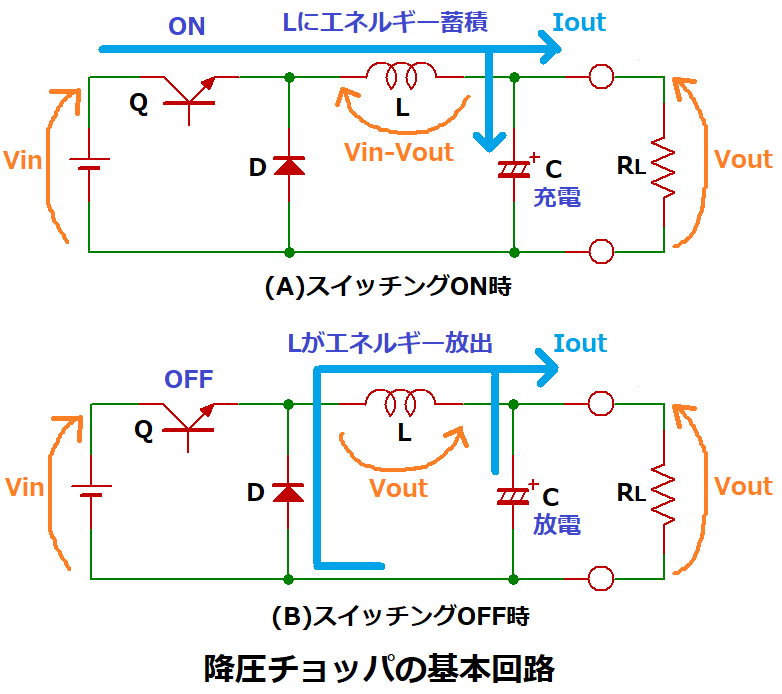

降圧型チョッパ

非絶縁型スイッチング電源で最もよく利用されるタイプです。

トランジスタがONすると入力Vinからコイルを経由して出力電流が流れ、

コンデンサが充電されます。

次にトランジスタがOFFすると、Vinから電流が流れなくなりますが、

コイルの働きにより電流はダイオードを経由して流れ続け、

充電されたコンデンサからも放電電流が流れるので、

出力電流はすぐにゼロにならずに徐々に減少します。

出力電圧は下記式で求められます。

Vout=ton/(ton+toff) × Vin ・・・(1)

ton:ON時間、toff:OFF時間

この式より、ton/(ton+toff)は1以下になるので、VoutはVinよりも低くなります。

<(1)式になる理由>

ON時にコイルに蓄えられるエネルギーとOFF時に放出されるエネルギーは同じなので、

コイルに流れる電流をIとすると、

(VinーVout) × I × ton=Vout × I × toff

Vout × (ton+toff)=Vin × ton

Vout=ton/(ton+toff) × Vin

このように入力からの電源が遮断されても、コイルによって電流を出力し続けるため、

ON時にコイルはエネルギーを蓄えていたと考えることができます。

使用するダイオードは電源が供給されなくても電流を流し続ける役割があることから、

フリーホイールダイオード(※)と呼ばれており、効率を良くするために

順方向電圧が低く、逆回復時間の短いショットキーダイオードが使われます。

※自転車でペダルを回さなくても惰性で進むような機構を持つ駆動輪の名称である

フリーホイール(Freewheel)から来ています。

ショットキーダイオードについては下記記事で解説しています。

チョッパ型はコイルに蓄えられるエネルギーが小さいため、大電力には不向きですが、

トランスを用いた電源に比べ、ノイズを小さくできます。

これは、スイッチングレギュレータにおいてノイズの原因となる

漏れインダクタンスを小さくできるためです。

チョッパ型が1つのコイルでエネルギーの蓄積と放出を兼ねていることから、

コイルの漏れインダクタンスを小さくできるのに対し、

トランスはエネルギーを蓄積するコイルと、放出するコイルが別(※)なので、

漏れインダクタンスは大きくなります。

※コアは同じだが、入力と出力の巻線が異なるのでコイルとしては別になる。

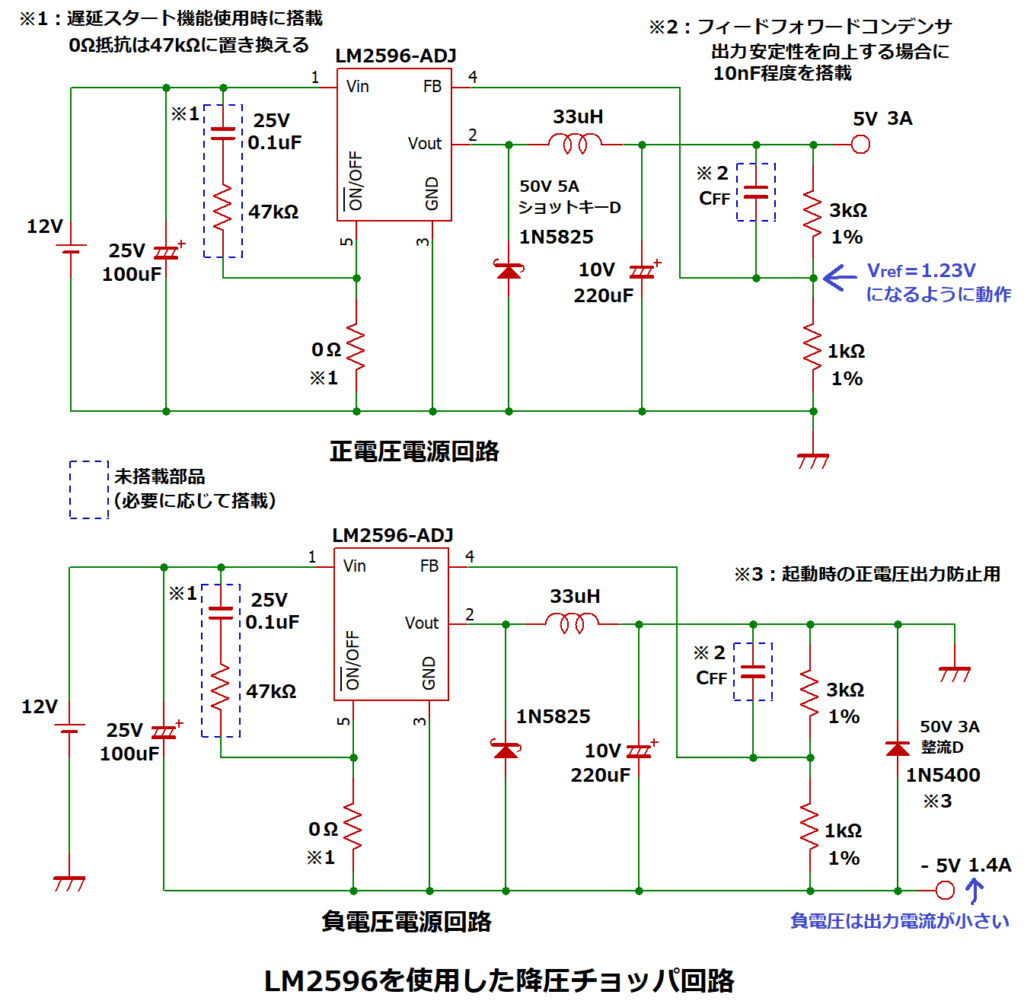

降圧チョッパの回路例

TI製LM2596は降圧チョッパの定番ICの一つで、Amazonなどの通販サイトを見ると、

チョークコイルやコンデンサが搭載された電源モジュールが販売されています。

このICには、3.3V、5V、12Vの固定電圧出力タイプと、

外部抵抗で出力電圧が設定できる可変電圧出力タイプがあり、

入力電圧は最大40V、出力電流は3Aまで流すことができます。

下図は可変タイプ(LM2596-ADJ)を用いた降圧チョッパ回路です。

遅延機能を使えば、入力電圧印加から出力開始までの時間を遅らせることができ、

入力電圧が十分高くなってから動作させることで、必要な入力電流を低減できます。

また、回路構成によって負電圧を出力することもできるため、

LM2596を2個使用することで±5Vなどのオペアンプ用の両電源を作れます。

(但し、負電圧出力の場合、出力電流が小さくなるので注意)

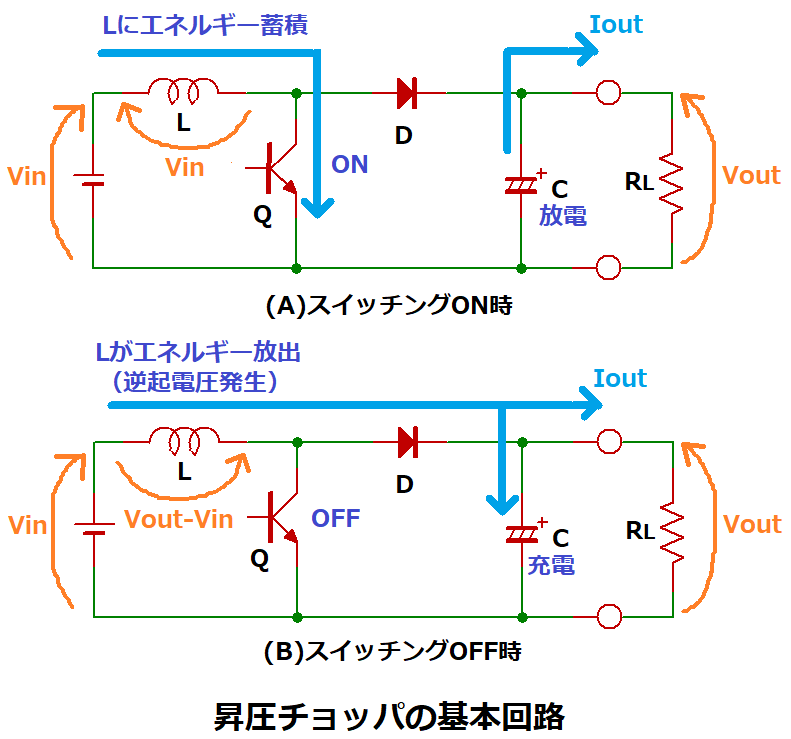

昇圧型チョッパ

入力電圧よりも高い電圧を得る為に、コイルの逆起電圧を利用した回路です。

逆起電圧とは、コイルに電源電圧を加えて電流を流している時に、

コイルから流れ出る電流を遮断すると、遮断した部分に発生する電圧で、

電源電圧よりも大きく、極性が逆方向になります。

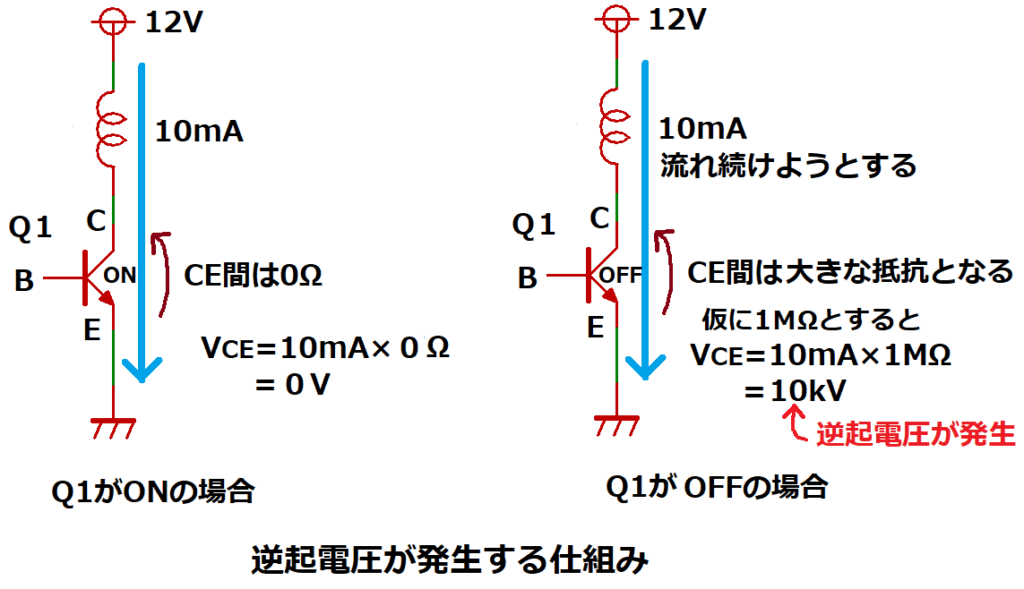

逆起電圧が発生する仕組みについて説明します。

トランジスタQ1がON時にコイルに10mA流れていたとします。

Q1がOFFすると回路が遮断されますが、これはコレクタ・エミッタ(CE)間に

非常に大きな抵抗があると考えることができます。(ここでは、仮に1MΩとします)

コイルは流れる電流を維持しようとする働きをします。

つまり、抵抗1MΩに10mA流れる事になるので、コレクタ・エミッタ間電圧Vceは

Vce=R × I=1MΩ × 10mA=10kV

と非常に高い電圧になります。(実際には、ここまで高電圧にはなりません)

昇圧型チョッパでは、OFF時に発生する逆起電圧をダイオードを経由して出力することで、

入力電圧Vinよりも大きな出力電圧Voutを得ることができます。

ここで使用するトランジスタは逆起電圧に耐えられるように

Voutよりも十分高い耐圧を持つものを選ぶ必要があります。

この昇圧型についても降圧型と同様、ON時にコイルにエネルギーを蓄えて、

OFF時にエネルギーを放出することから、

ON時間が長い程、逆起電圧(出力電圧)が高くなります。

出力電圧は下記式で求められます。

Vout=(ton+toff)/toff × Vin・・・(2)

この式より、(ton+toff)/toffは1以上になるので、VoutはVinよりも高くなります。

<(2)式になる理由>

ON時にコイルに蓄えられるエネルギーとOFF時に放出されるエネルギーは同じなので、

Vin × I × ton=(VoutーVin) × I × toff

Vout × toff=Vin × (ton+toff)

Vout=(ton+toff)/toff × Vin

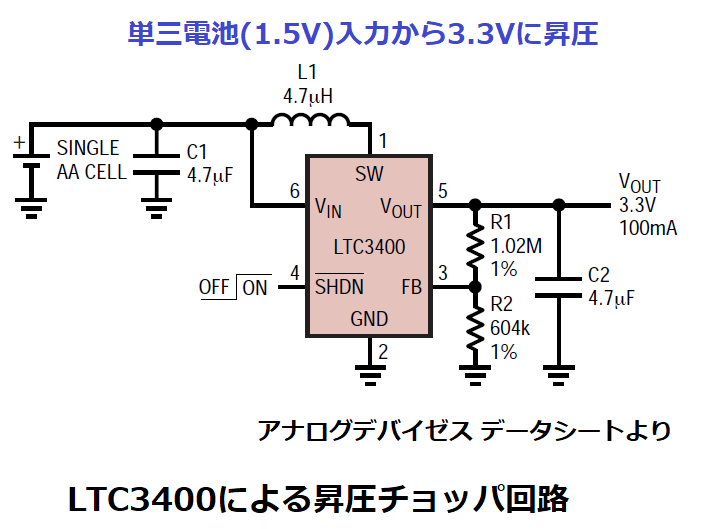

アナデバ(※)のLTC3400が有名なICで、単三電池1本から3.3V/100mAを供給できます。

出力電圧は外部の抵抗比で設定し、ダイオードは不要なので

昇圧用コイルとコンデンサ、抵抗2本で回路を構成できます。

※本ICの製造メーカーだったリニアテクノロジーはアナログ・デバイセズに買収されている。

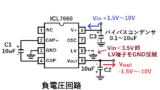

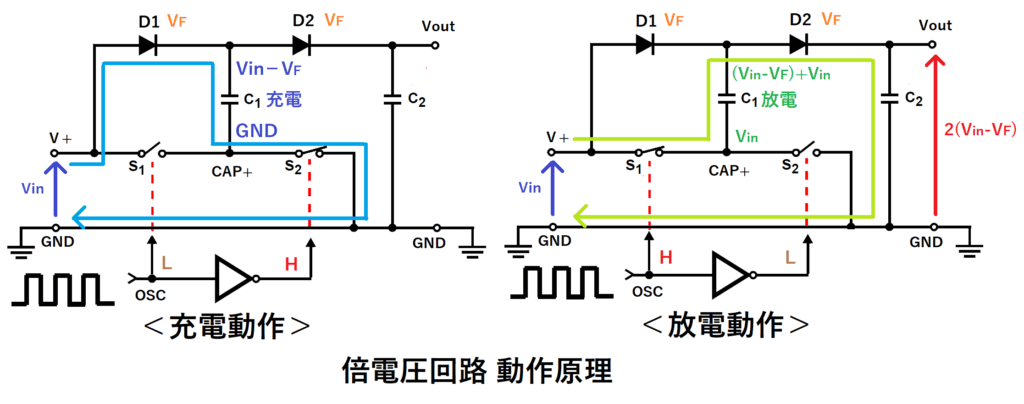

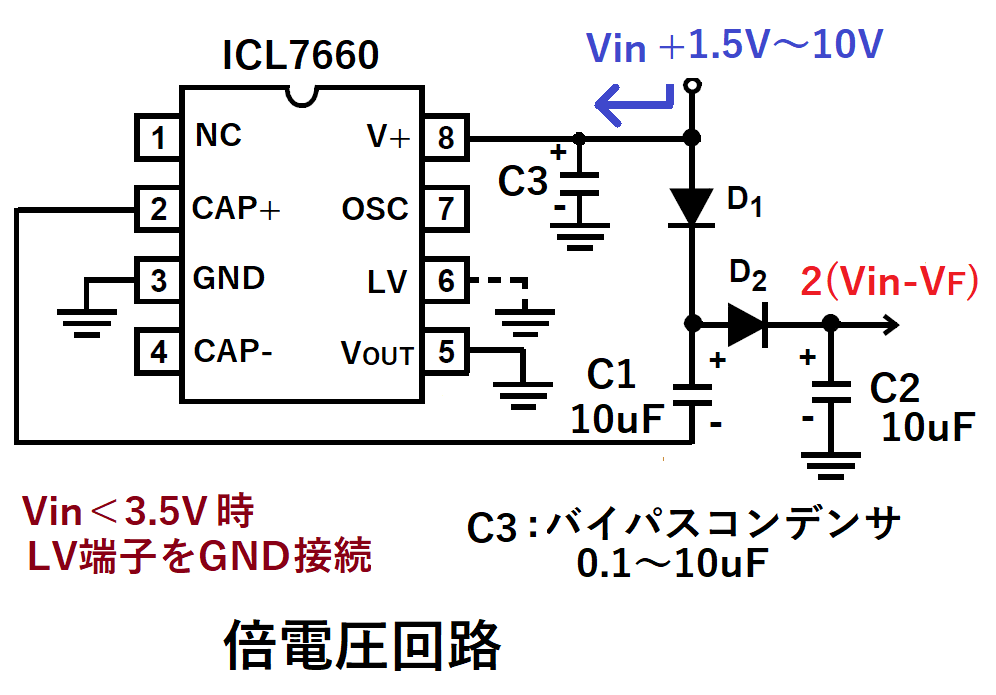

チャージポンプ回路

昇圧型電源としてはチョッパ以外にチャージポンプによる倍電圧回路があります。

チョッパ型に比べ出力電力は小さいですが、コイルを使用しないためノイズが少なく、

コンデンサとスイッチング回路だけの簡単な回路構成で、昇圧電源だけでなく、

負電圧電源にもできることから、MAX232等のRS-232CインターフェースICにおいて、

IC用5V電源から通信用±15V電源を生成するのに使用されています。

チャージポンプ用ICの定番品として、ルネサス製ICL7660、アナデバ製LTC1044があり、

他社からセカンドソース品も出ています。

チャージポンプ回路の詳細については下記記事で解説しています。

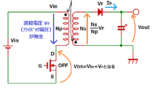

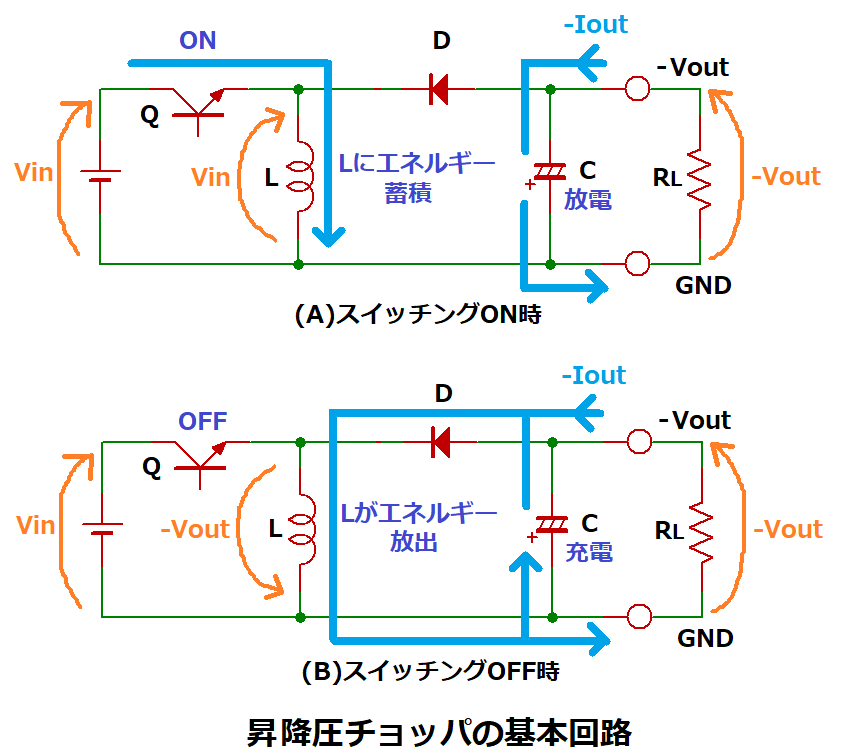

昇降圧型チョッパ

ON時間がOFF時間より長ければ昇圧、短ければ降圧された電圧が出力されます。

但し、出力電圧は入力電圧とは逆極性の負電圧になります。

出力電圧は下記式で求められます。

Vout=ーton/toff × Vin ・・・(3)

この式より、toffよりtonが大きければVin<|-Vout|、小さければVin>|-Vout|になります。

<(3)式になる理由>

ON時にコイルに蓄えられるエネルギーとOFF時に放出されるエネルギーは同じなので、

Vin × I × ton=ーVout × I × toff

ここでVoutが負になるのは、Vin側とVout側で電流ループの向きが逆になるためです。

Vout × toff=ーVin × ton

Vout=ーton/toff × Vin

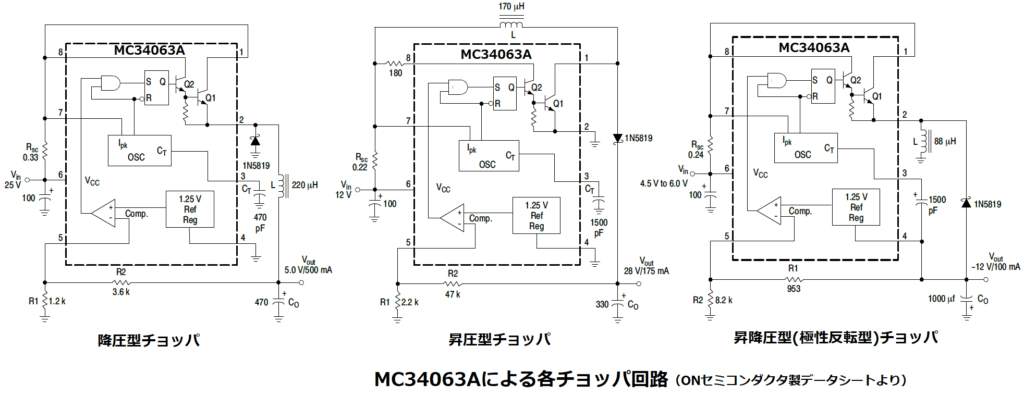

TI製のMC34063が有名な定番ICで、昇降圧型だけでなく、降圧型や昇圧型にもできます。

アナデバのLTC1624とも互換性があり、セカンドソース品も多いです。

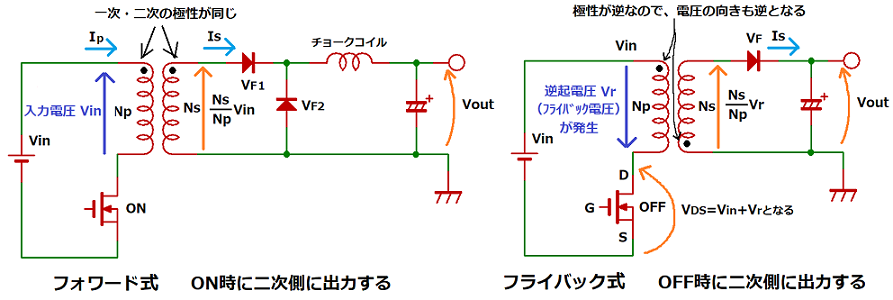

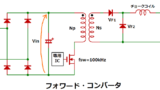

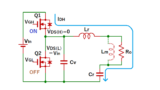

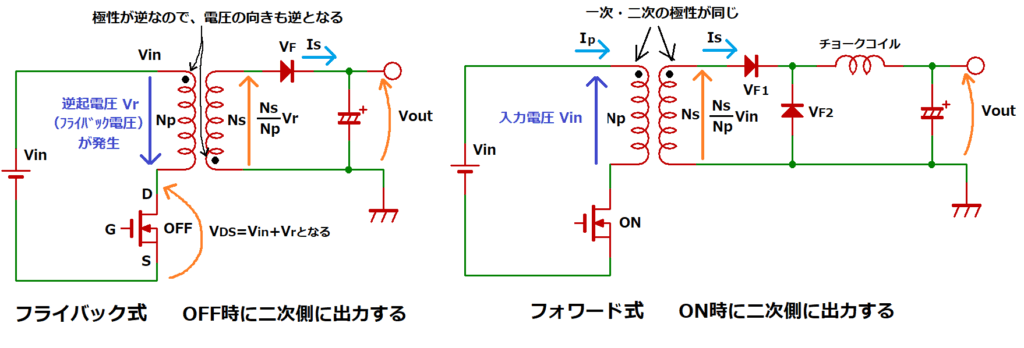

フライバック型とフォワード型

チョッパ型で使用したチョークコイルをトランスに置き換えて絶縁型電源にしたもので、

出力電圧はON時間の割合(ON DUTY)とトランスの巻数比で決まります。

以降、絶縁型電源の説明では入力側を一次側、出力側を二次側と称します。

<フライバック型とフォワード型の見分け方>

この2つは回路構成が似ていますが、以下の点から見分けることができます。

①トランスの極性を示す●印(※)の位置がフォワード型は一次と二次で同じだが、

フライバック型は逆になる。

※巻線の巻き始めを示す記号で、発生する電圧の向き(極性)を表す。

②フォワード型は二次側にチョークコイルがあるが、フライバック型には無い。

この①と②の違いを基に動作の説明をします。

トランスの極性が一次と二次で同じフォワード型はトランジスタがONして、

一次側に電圧が発生すると、二次側にも同じ方向に電圧が発生し、

ダイオードを経由して電流が流れる事で電圧が出力されるため分かりやすいです。

しかし、極性が逆のフライバック型は一次側とは逆方向の負電圧が二次側に発生しますが、

ダイオードによって電流がブロックされるので電圧は出力されず、

OFF時に一次側に逆起電圧が発生すると、二次側に正電圧が発生するので

ダイオードを経由して電流が流れることで電圧が出力されます。

このように、フォワード型はON時に一次側から二次側にエネルギーを伝えるのに対し、

フライバック型はOFF時にエネルギーを伝えます。

次に②のフォワード型にチョークコイルが必要な理由ですが、

二次側回路だけ見ると降圧チョッパと同じ回路構成となっていることから、

ON時にコイルに蓄積したエネルギーを使って、OFF時にも電流を流し続けることで、

フライバック型よりも大電流を流すことができます。

一方のフライバック型は昇圧チョッパと同じく逆起電圧を使用して、

OFF時のみ電流を流すことから、フォワード型より出力できる電流は小さくなります。

このことから、フライバック型は100W以下の小電力向け、

フォワード型は200W程度までの中電力向けに多く使用されます。

ここまでの説明だと、フライバック型は欠点ばかりのようですが、

OFF時の逆起電力を出力に使用することで回路をシンプルにできます。

その理由は、フォワード型でもOFF時に逆起電圧が発生しますが、

フライバック型のように二次側にエネルギーを伝えることができないため、

一次側でエネルギーを放出させるための回路が必要になるからです。

エネルギーが放出できないと、OFFしても一次側電流が流れ続けようとするため、

OFF時間が短くなってしまい、一次側電流がゼロにならないうちにONすると、

電流が増大していき、コアが磁気飽和(※)を起こしてしまいます。

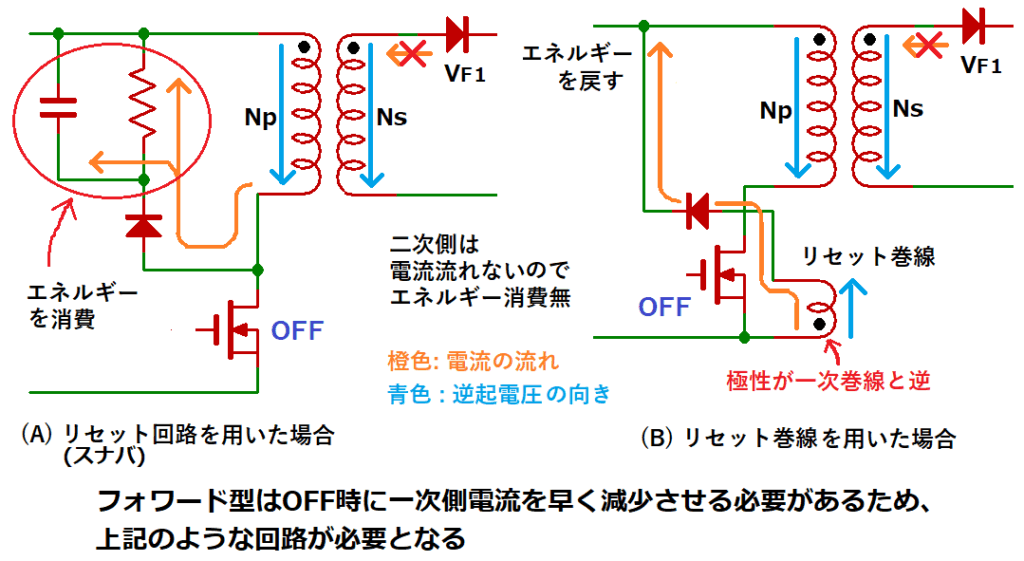

このため、フォワード型はリセット(スナバ)回路を設けて電流を逃がしたり、

トランスにリセット巻線を設けることで、エネルギーを放出させます。

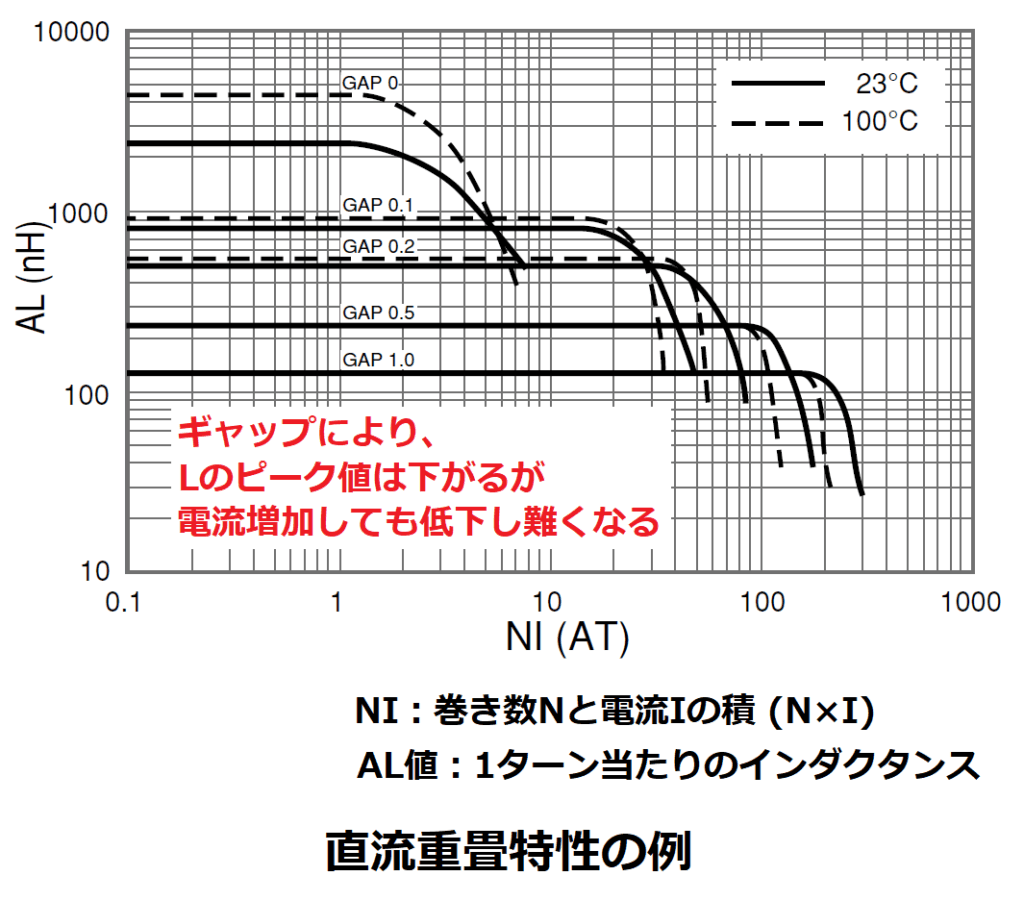

※ 電流を多く流すことでインダクタンスが低下してしまう現象(直流重畳特性)で、

コイルとして機能しなくなる(ショートする)ため、コイルが焼損する恐れがあります。

直流重畳特性については後で詳述します。

<フライバック型とフォワード型の出力電圧について>

フライバック型とフォワード型の出力電圧Voutは以下の式で表現できます。

<フライバック型>

Vout=ton/toff × Ns/Np × Vin

<フォワード型>

Vout=ton/(ton+toff) × Ns/Np × Vin

tonとtoff:トランジスタのON時間とOFF時間

NpとNs:トランスの一次側及び二次側の巻数

Vin:入力電圧

上記式になる理由は下記記事を参照下さい。

この式より、フライバック型はton/toffが1以上にできるので、

トランスの巻数比(Ns/Np)と組みわせることで数倍の昇圧が容易にできますが、

フォワード型はton/(ton+toff)が1以上にできず、巻数比だけで昇圧することになります。

また、Vin × Iin=Vout × Ioutより、Vin<Voutなら、その分Iinが大きくなりますが、

一次側電流Iinが大きくなるとフォワード型の場合、

リセット回路で消費させるエネルギーが非常に大きく(※)なって、

効率が悪化するため、昇圧には殆ど使用されません。

※ エネルギーは電流の二乗に比例して大きくなる。

<フライバック型とフォワード型のトランスの違いについて>

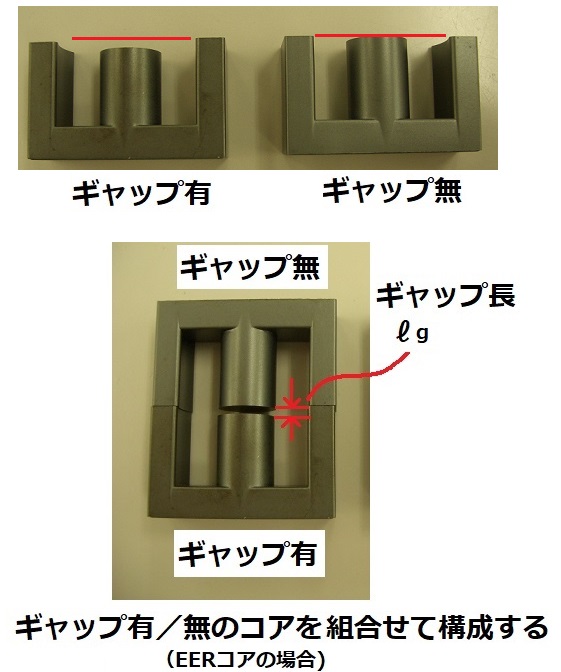

両タイプにおけるトランスの違いは極性の向きだけでなく、

コアに設けるギャップの有無があります。

ギャップを設けるとトランスにエネルギーを蓄えることができます。(※)

※ ギャップによりエネルギーを蓄えることができる仕組みは、

コンデンサが電極(ギャップ)間にエネルギーを蓄積できることと似ています。

コンデンサが電流の流れをせき止めて電気エネルギーを貯めるのと同様に、

コイルは磁束の流れをせき止めることで磁気エネルギーを貯めます。

フライバック型の場合、トランスは電圧変換だけでなく、

エネルギーを蓄えるチョークコイルとしての役割も担うため、

ギャップを設ける必要があります。

フォワード型では、トランスは電圧変換のみを行い、

エネルギーを蓄える役割は二次側のチョークコイルが担うことから、

ギャップを設ける必要は無いです。

ギャップを設けるとコイルのインダクタンスは低下してしまいますが、

前述した直流重畳特性が改善し、電流を多く流せるようになります。

直流重畳特性のグラフを見ると、ギャップを設けることで、

電流が増加してもインダクタンスが低下し難くなっているのがわかります。

但し、ギャップが大きくなると、

ノイズの原因となる漏れインダクタンスを増やすことになります。

ギャップ長の求め方などの詳細については下記記事を参照下さい。

自励式と他励式について

出力電圧を一定に保つためにトランジスタのON/OFF期間を制御する発振回路の種類によって

以下の2つの方式があります。

・自励式・・・スイッチングを行うトランジスタ自身が発振回路の一部を構成する

長所:フォトカプラやシャントレギュレータが不要で回路がシンプル

短所:出力電圧の精度が低く、負荷変動による出力電圧の応答性が悪い

・他励式・・・スイッチングを行うトランジスタとは別に独立した発振回路を持つ

長所:出力電圧の精度が高く、負荷変動による出力電圧の応答性が良い

短所:フォトカプラやシャントレギュレータが必要で回路が複雑

フライバック電源用の制御ICには自励式と他励式がありますが、

フォワード電源の殆どは他励式となっています。

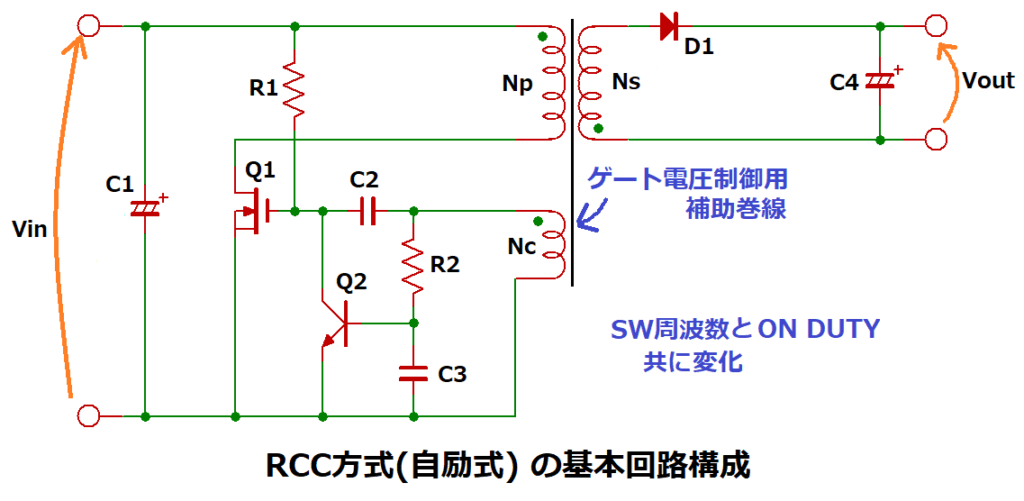

自励式には幾つかの種類がありますが、RCC方式(※)と呼ばれる

トランスに設けた補助巻線(帰還巻線とも呼ぶ)を用いる方法がよく利用されます。

※ リンギング・チョーク・コンバータ

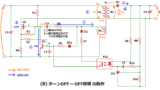

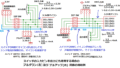

<RCC方式(自励式)の動作>

自励式の動作について、RCC方式フライバック型の基本回路構成を基に説明します。

1.起動(最初だけFETをONする)

①入力Vinを印加すると、起動抵抗R1によりゲート電圧が上がりONします。

2.ON期間(トランスにエネルギーを充電)

②二次巻線側に負電圧が発生しますが、ダイオードD1にブロックされて電流が流せないため、

負電圧は出力されず、トランスにエネルギーが蓄えられます。

③補助巻線の極性は一次巻線と同じなので正電圧が発生し、

Q1のゲートに電流が流れ込むことでON状態を維持します。

この時、C3が充電されていきます。

3.ターンOFF(補助巻線の働きによりOFFする)

④C3の充電電圧がある程度まで上昇するとQ2がONすることで、

Q1のゲート電圧が低下してQ1がOFFします。

4.OFF期間(トランスから二次側にエネルギーを放出)

⑤Q1がOFFすると、トランスの一次側に逆起電圧が発生することで、

二次巻線側に逆向きの正電圧が発生し、ダイオードD1を経由して電流が流れるため、

Voutに電圧が出力され、C4は充電されます。

⑥補助巻線の極性は一次巻線と同じなので逆電圧が発生し、

Q1のゲートに負電圧が印加されることで、OFF状態を維持します。

この時、C2が充電(Q1のゲート側が+)されます。

(Q2がONしているため、C2のQ1ゲート側は0V、補助巻線側は負電圧なので充電される)

5.ターンON(補助巻線の働きによりONする)

⑦トランスに蓄積されていたエネルギーが全て放出されて一次側巻線の逆電圧が無くなると、

補助巻線の逆電圧も無くなって0VとなることでC3が放電されると、

Q2のベース電圧が低下してQ2がOFFします。

⑧OFF期間中に充電したC2からQ1のゲートに電流が流れ込むことでQ1がONして、

②の状態になることでダイオードD1からは電流は流れませんが、

充電されていたC4が放電することで出力電流はすぐにゼロにならずに徐々に減少します。

以降、②~⑧を繰り返します。

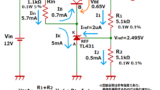

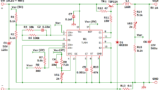

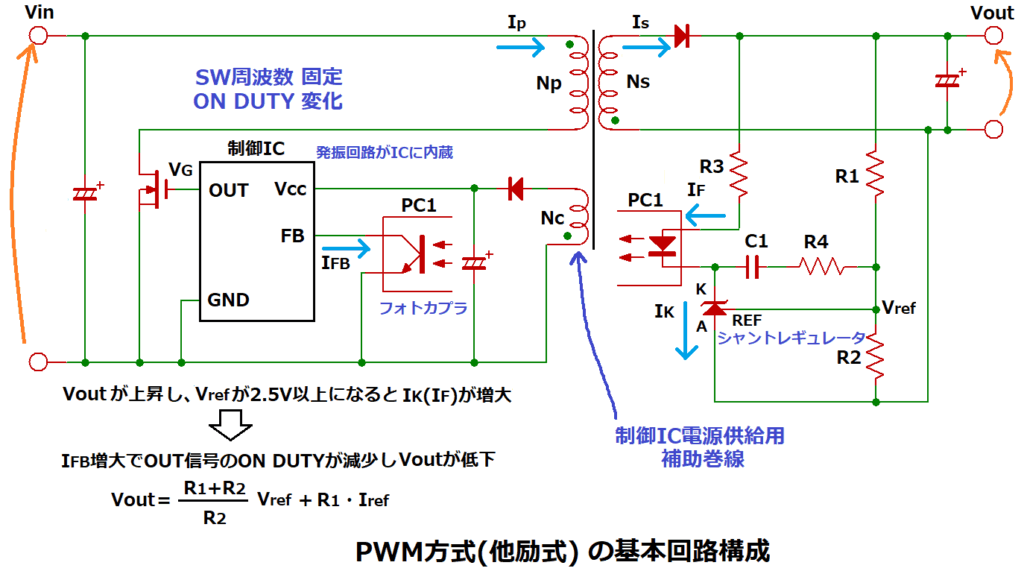

<PWM方式(他励式)の動作>

ここでは他励式で一般的なPWM方式(※)の動作を説明します。

※ Pulse Width Modulation(パルス幅変調)

二次側ではシャントレギュレータがVrefを2.5Vに維持するように

カソード電流IKが増減することで、フォトカプラPC1への入力電流IFも変化します。

これによって、一次側にあるフォトカプラ出力で流せる電流が変化するので、

制御ICはFB端子から流れ出るフィードバック電流IFBの電流量に応じて、

ON時間の割合(ON DUTY)を変化させることで出力電圧が変化します。

具体的には以下の動作になります。

Vout(Vref)上昇 → IK(IF)増加 → IFB増加 → ON DUTY減少 → Vout(Vref)低下

※Voutが低下した場合は逆の動作になります。

この方式では、出力電圧の制御は一次側にある制御ICが行うことから、

出力電圧が変化するまで応答(位相)が遅れることで、

出力電圧が発振(振動)しやすくなります。

この位相の遅れは周波数の上昇と共に大きくなる特性を持つことから、

位相補償回路(C1とR4)を設けることで、

位相の遅れが大きくなる高周波領域のゲインを下げて発振を防止します。

この回路の詳細については下記記事を参照下さい。

RCC方式が入力電圧や負荷の変動によってスイッチング周波数が変化するのに対し、

PWM方式は制御IC内の発振器を用いるため、スイッチング周波数は一定ですが、

ON時間(ON DUTY)が変化します。

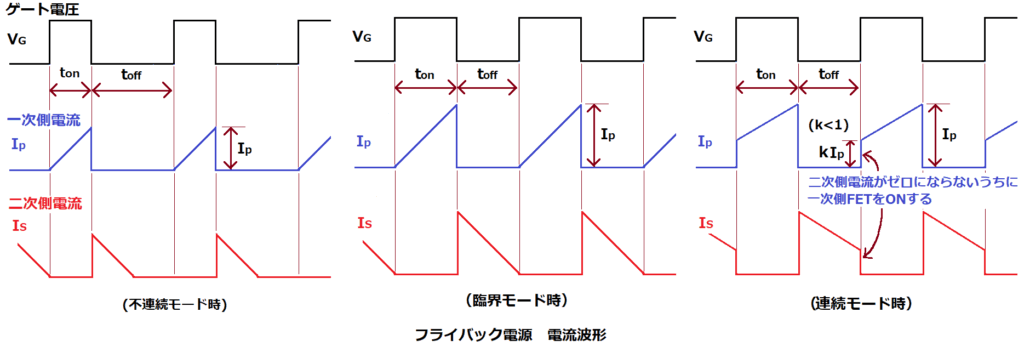

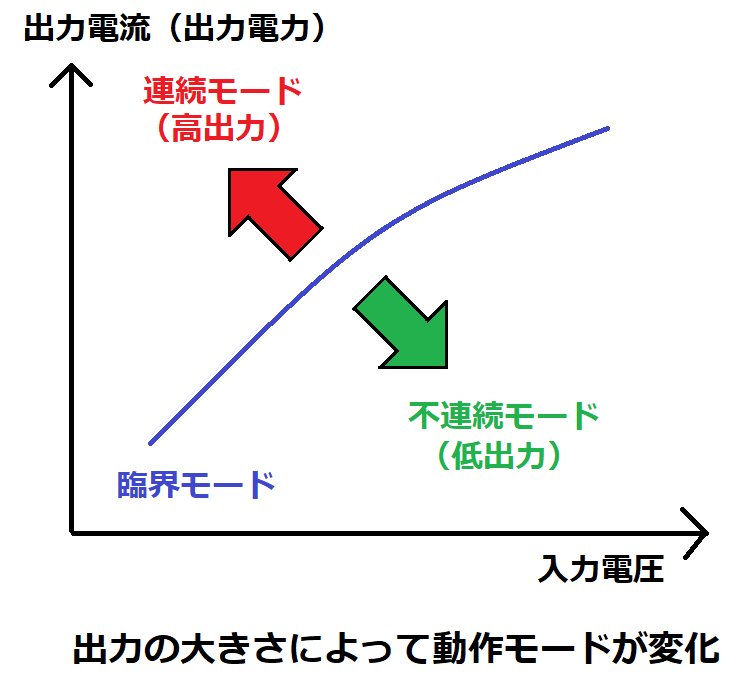

このON DUTYの変化によって、3つの動作モード(不連続、臨界、連続)が存在し、

入力電圧や負荷(出力電流)に応じて動作モードを切り替えます。

ちなみに、RCC方式ではトランスの補助巻線の電圧がゼロになったらONするので、

これは二次側電流がゼロの時に行うことから、基本的に臨界モードで動作します。

このPWM方式にも補助巻線がありますが、タイミング制御用ではなく、

制御ICへの供給電源として使用します。

(二次側電圧と同じ定電圧供給を目的とするため、補助巻線の極性は二次側と同じ)

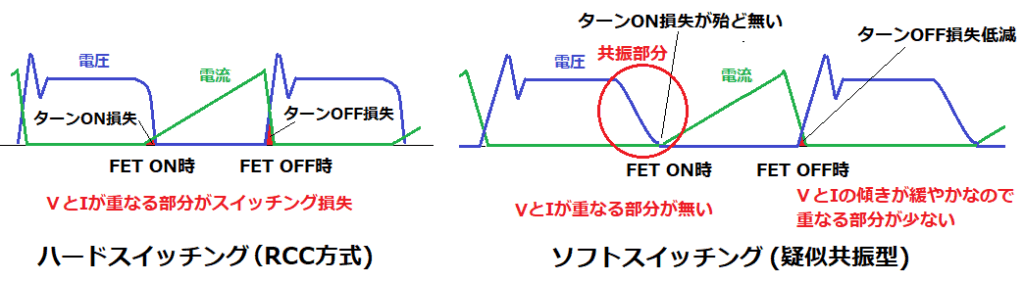

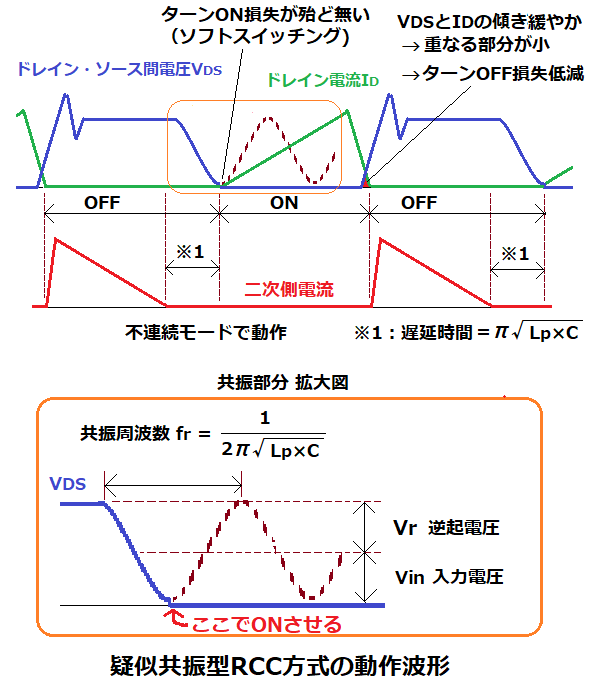

疑似共振方式

フライバック型には自励式と他励式の他に疑似共振方式もあります。

共振というと、難しい印象がありますが、波形が正弦波になることで、

インダクタLとコンデンサCを用いたLC共振現象を利用して正弦波を作ります。

一般的なスイッチング動作では、電圧と電流波形の重なる部分は損失となり、

ノイズの原因にもなります。(ハードスイッチングと呼ぶ)

電圧又は電流波形を正弦波にすることで、重なり部分を無くしたり、

減少させることができ、損失やノイズを低減できます。

(ソフトスイッチングと呼ぶ)

「疑似」とついている理由ですが、多石式スイッチング電源のLLC電流共振型が、

トランスとは別に共振用インダクタを設け(※)、

電流波形が全周期に渡って正弦波となっているのに対し、

疑似共振回路は、トランスのコイルを共振用インダクタとして利用することで、

電圧波形の一部分だけが正弦波になることから来ています。

※ トランスと共振インダクタが一体となった電流共振用トランスもある。

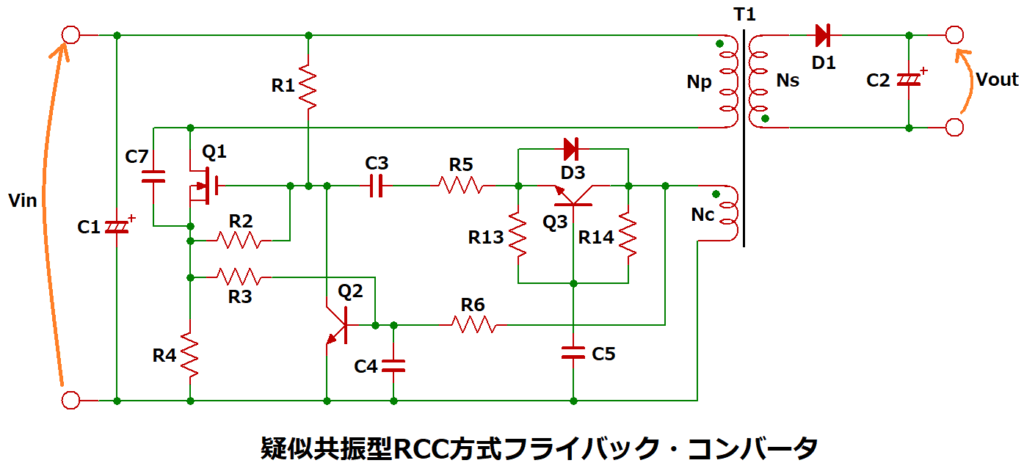

回路構成は、RCC方式に遅延回路(Q3,C5,R13,R14,D3)と、

共振用コンデンサC7を追加したものとなっており、

実際にはPWM方式のように疑似共振用の制御ICを使用することが多いです。

疑似共振回路の詳細については下記記事を参照下さい。

LLC電流共振型については下記記事で解説しています。

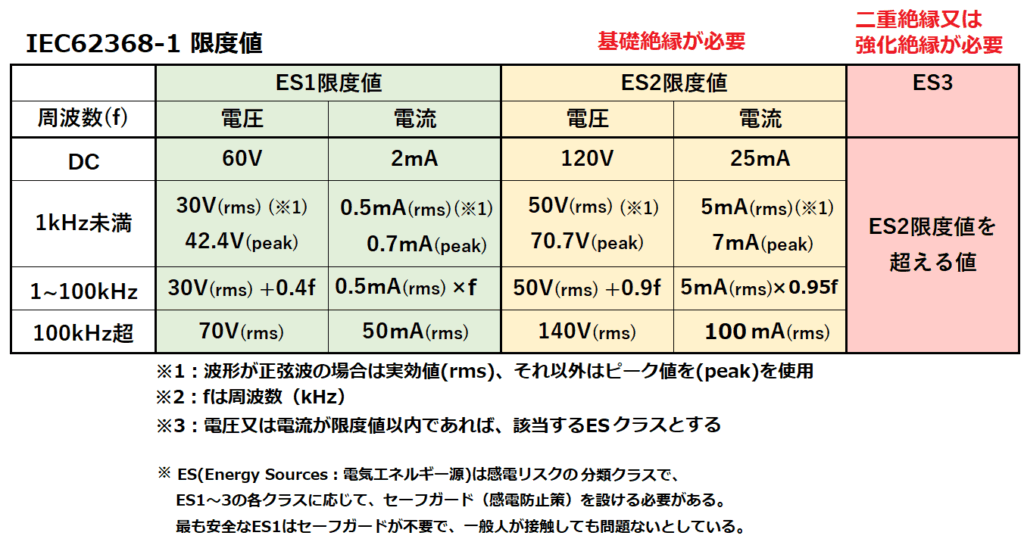

コラム:電源回路に絶縁が必要か否かの判断基準について

電源回路の設計において、絶縁or非絶縁タイプどちらにするかについては、

対象となる製品や、メーカーによって様々な判断基準がありますが、

IT機器の安全規格であるIEC62368-1(※1)に準拠する場合、

電源回路への入力電圧が交流で実効値30V(ピーク値42.4V)、

直流で60Vを超えるなら、絶縁タイプにする必要があります。(※2)

※1:本規格は2020年12月から旧規格であるIEC60950-1から移行されたもので、

旧規格ではSELV(Safty Extra Low Voltate:安全超定電圧)が定義されてており、

基本的には本規格の限度値とほぼ同等の内容でした。

※2:厳密には図に示すように、AC電圧は周波数によって実効値が異なります。

また、電流による判定基準もあり、電圧か電流どちらかが判定値以下であれば良いです。

規格では、入力(一次)側回路の電圧が上記より高くても、

上記電圧以下である出力(二次)側回路との間に絶縁が確保されていれば

感電の危険が無いとしています。

ここで言う絶縁とは、安全規格で定められた空間距離や沿面距離を確保することを指し、

具体的には、一次と二次側で基板上におけるパターン間隔を確保したり、

トランスの一次/二次巻線間に絶縁テープを巻く等の処置を行います。

基礎絶縁や強化絶縁の適用箇所や、パターン間隔の決め方については下記記事を参照下さい。

絶縁トランスの設計や製作方法については下記記事を参照下さい。

電源設計関連の記事一覧

各種電源設計に関連する記事は以下になります。

入力や出力に設けるコンデンサ容量の決め方、トランスやチョークコイルの設計・製作方法、

力率改善(PFC)回路、損失を低減する同期整流回路についても解説しています。