本記事で分かること

バイポーラトランジスタのベース抵抗値の計算方法がわかる。

「ベース抵抗がある理由」でトランジスタにベース抵抗がついている理由を説明しました。

ここでは、ベース抵抗値の求め方について説明します。

トランジスタは大別して、バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタ(FET)があります。

本記事では、バイポーラトランジスタを単に「トランジスタ」と呼ぶことにします。

結論 トランジスタのベース抵抗値 計算式

ベース抵抗Rbは以下の計算で決まります。

Rb = ( Vin – Vbe ) / Ib

ここで、

Vin:入力電圧

Vbe: ベース・エミッタ間飽和電圧

Ib:ベース電流 Ib = Ic / hfe

Ic:コレクタ電流

hfe:電流増幅率

Vbe、hfeはトランジスタのデータシートに記載されているので、

入力電圧Vinと、トランジスタに流したい電流(コレクタ電流Ic)値で求まります。

この式になる理由について説明します。

トランジスタのベース抵抗値の決め方

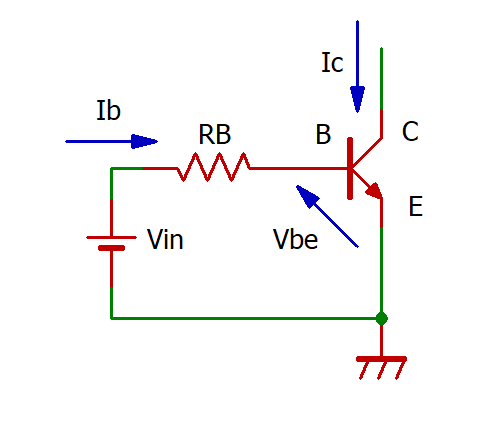

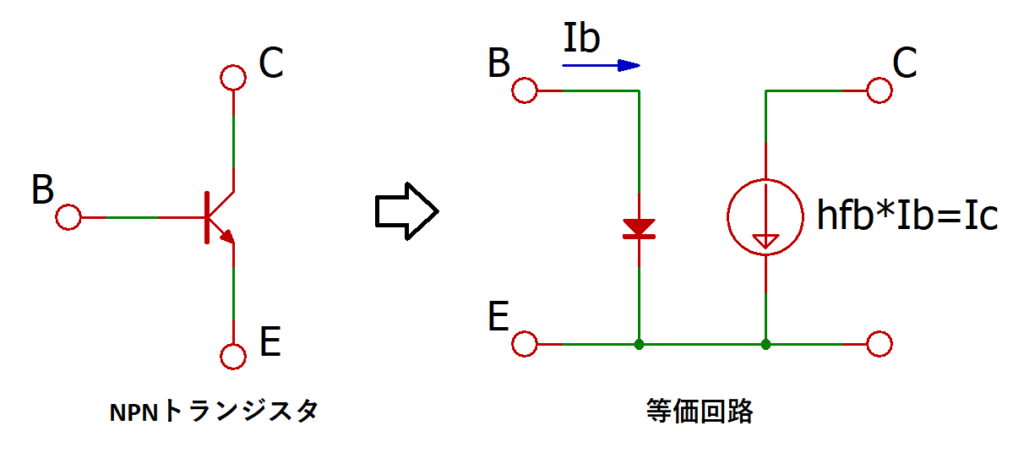

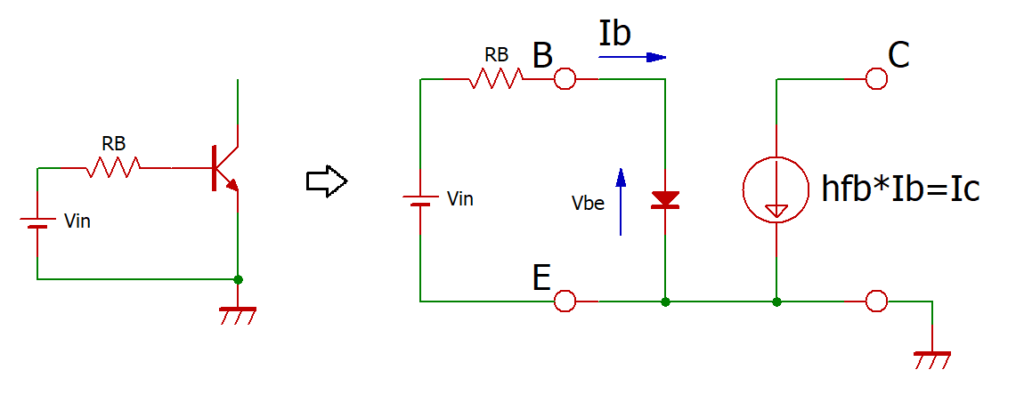

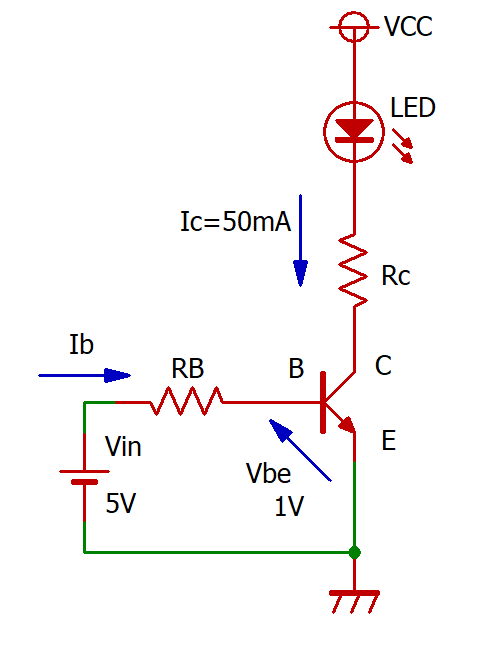

説明にあたり、「ベース抵抗がある理由」で使用した等価回路を使用します。

この等価回路を先程の回路図に置き換えます。

BE間はダイオードに置き換わります。

ダイオードに流れる電流=ベース電流Ibになります。

Ib=(VinーVbe)/Rb ・・・(1)

ここでVbeはダイオード内で発生する順方向電圧です。

順方向電圧 :ダイオードの順方向(電流を流すことができる向き)に電流を流した時に発生する電圧

Vbeはベース・エミッタ間飽和電圧Vbe(sat)としてデータシートに記載されてます。

一方、CE間は電流源に置き換わります。

この電流源は、以下のコレクタ電流Icを流すことができます。

Ic=hfe ×Ib ・・・(2)

ここでhfeはトランジスタの電流増幅率です。

電流増幅率 :ベース電流とコレクタ電流の比(hfe=Ic/Ib)。ベース電流に対してコレクタ電流をどれくらい流せるかを示す。

hfeも直流電流増幅率hfeとしてデータシートに記載されています。

(1),(2)式をそれぞれ変形させると以下の式になります。

Rb=( Vin-Vbe )/Ib ・・・(3)

Ib=Ic /hfe ・・・(4)

以上から、ベース抵抗Rbは入力電圧Vinとコレクタ電流Icが決まれば算出できます。

コレクタ電流Icの値はトランジスタで何を制御させたいかで決まってきます。

ここでは、例としてLEDを制御させる場合について説明します。

トランジスタで電流制御する場合のベース抵抗 計算法

トランジスタで定格50mAのLEDを制御する場合を考えます。

ここでは、電源Vcc=12Vとし、説明を簡略化するため、LEDの順方向電圧VFは無視します。

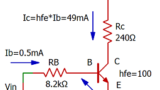

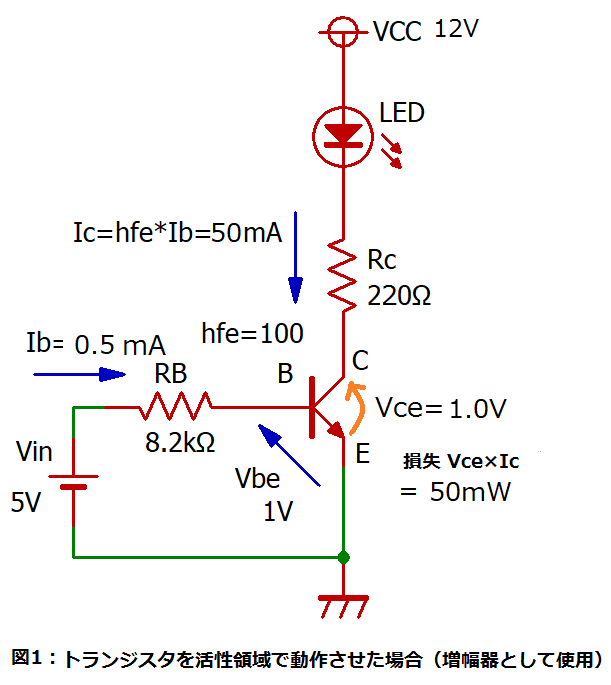

まずは、コレクタ電流Ic = 50mAになるようにベース抵抗を計算します。

前提条件として、

トランジスタは「ベース抵抗がある理由」でも使用した東芝製トランジスタ2SC1815です。

データシートより、最大コレクタ電流IC=150mAなので、LEDに50mA流すのには十分です。

また、電流増幅率hfe=100、ベース・エミッタ間飽和電圧Vbe(sat) = 1.0Vと記載されています。

入力電圧Vin=5Vにした場合、

まず、(4)式よりベース電流Ibは、

Ib=Ic/hfe=50mA /100=0.5mA

データシートより、最大ベース電流Ib=50mAなので問題ありません。

次に(3)式を用いれば、ベース抵抗Rbが計算されます。

Rb=(VinーVbe)/Ib=(5Vー1V)/0.5mA=8kΩ → 8.2kΩを選択

実際には8kΩの抵抗値は販売されてないので、抵抗値のラインアップで最も近い8.2kΩにします。

抵抗値のラインアップ: 一般的にE12系列、E24系列があります。詳しくは「抵抗 系列」で検索してください。

Rb=8.2kΩの場合のコレクタ電流Icは(1),(2)式を用いて

Ib=(VinーVbe)/Rb=(5Vー1V)/8.2kΩ≒0.5mA

Ic=hfe×Ib=100×0.5mA=50mA

LEDに50mA流すことができます。

この状態は、IcーVce特性において活性領域と呼ばれる領域でトランジスタが動作しており、

ベース電流Ibに比例してコレクタ電流Icが変化するため、

LEDの明るさをVinで調整できます。

(活性領域については後で説明)

ただし、この時のコレクタ・エミッタ間電圧VceはIcーVce特性より、

Ib=0.5mAの特性曲線において、Ic=50mAの時、Vceは0.5Vとなります。

これは、ベース電流0.5mAで、コレクタ電流を50mA流せるようにするためには、

コレクタ・エミッタ間に0.5V以上の電圧を印加する必要があることを意味します。

Vcc=12Vの場合、Vceを0.5V以上確保するためには、

コレクタ抵抗Rcでの電圧降下VRCを

VRC=12ー0.5=11.5V

以下になるようにします。

そのためにはRcを、

Rc=11.5V/50mA=230Ω

以下にする必要があるので、E24系列にある220Ωを選択します。

Rc=220Ωで50mA流れた時のVRCは

VRC=Ic×Rc=50mA×220Ω=11V

従って、コレクタ・エミッタ間電圧Vceは、

Vce=VccーVRC=12ー11=1V

となり、Vce>0.5Vなので、コレクタ電流50mAを流すことができます。

この時、トランジスタでは、

Pc=Vce×Ic=1V×50mA=50mW

の損失(コレクタ損失)が発生します。

このように、活性領域での動作はトランジスタの損失が無視できなくなります。

LEDの明るさを調整する必要が無い(コレクタ電流は固定で良い)場合は、

ベース電流を更に増やし、飽和領域と呼ばれる領域で動作させることで、

Vce電圧をゼロ近くまで低下させることができ、損失を減らせます。

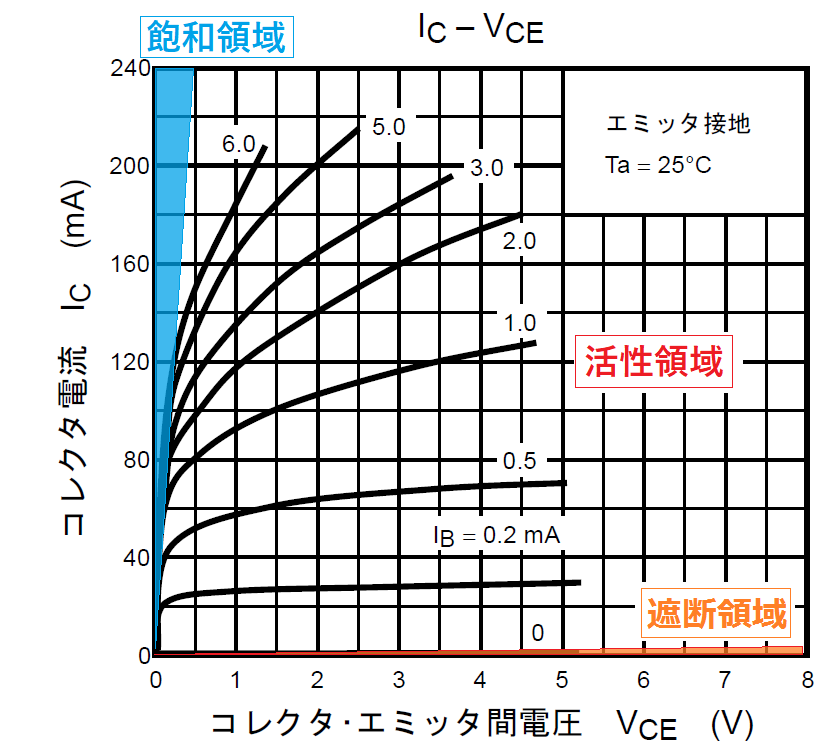

<トランジスタの動作領域について>

トランジスタには以下の動作領域が存在します。

活性領域:ベース電流Ibに比例してコレクタ電流Icが増加する領域

データシートに記載のhfeは、この領域での値になります。

この領域では、小さなベース電流で、大きなコレクタ電流を制御できるので、

トランジスタを増幅回路として使用できます。

但し、コレクタ電流Icを流すためには、

コレクターエミッタ間にある程度電圧を印加させる必要があるため、

コレクタ損失(Pc=Ic×Vce)が大きくなります。

飽和領域:コレクタ電流Icが増えてもVceが殆どゼロとなる領域

データシートのコレクタ・エミッタ間飽和電圧Vce(sat)が規定されている領域です。

この領域では、Vceは殆どゼロなので、コレクタ損失Pcは小さく、

トランジスタをスイッチとして使用できます。

但し、コレクタ電流Icの増加に従い、hfeが大きく低下していくため、

コレクタ電流Icの値をベース電流Ibで調整することが難しくなります。

遮断領域:ベース電流Ibがゼロでもコレクタ電流Icが僅かに流れる領域

ベース電流Ibを入力しなくても、コレクタからベースへ漏れ電流が流れるため、

それがベースに入ることで、コレクタ電流Icが流れてしまいます。

コレクタからベースへの漏れ電流は

データシートでコレクタ遮断電流ICBOとして規定されており、

このICEOが増幅された値がコレクタ電流Icとして流れます。

この漏れ電流によって、コレクタ電流が流れるのを防ぐために

ベース・エミッタ間に抵抗を設け、漏れ電流をエミッタ側に流すことで、

ベースに電流が入らないようにします。

(詳細は本記事の最後に記載)

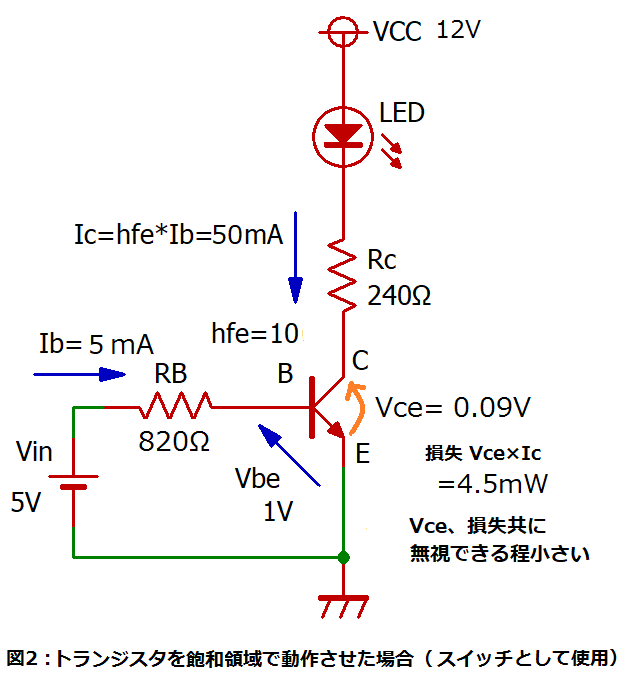

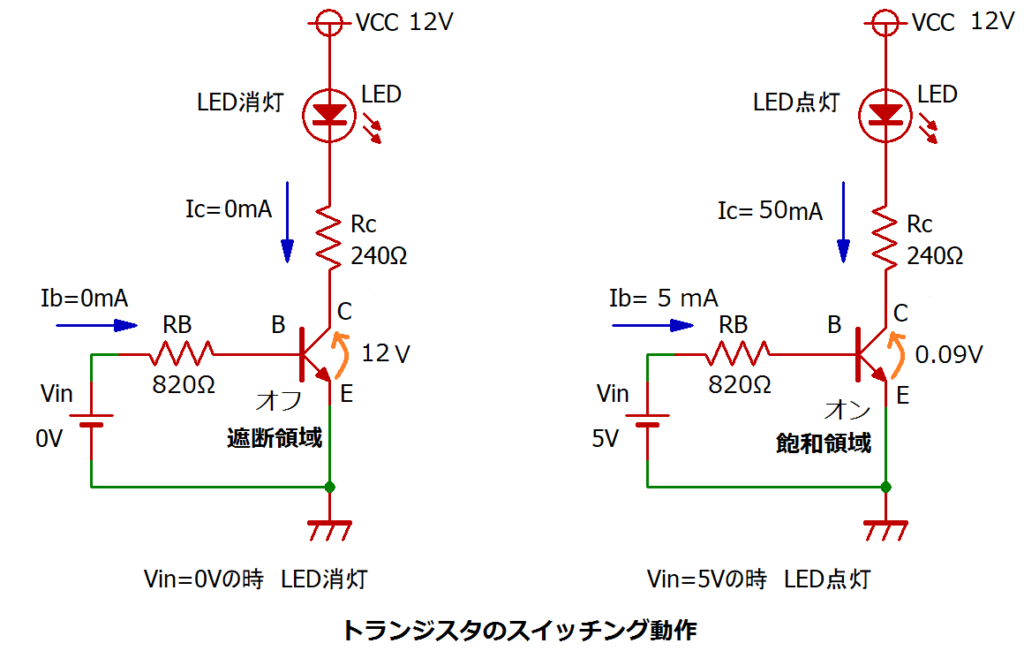

トランジスタでスイッチング制御する場合のベース抵抗 計算法

コレクタ電流の調整が不要で、オン/オフさせるだけで良い場合、

オン時のVce電圧による損失を低減するため、Vceがほぼゼロとなる飽和領域で動作させます。

飽和領域におけるVceの値は、コレクタ・エミッタ間飽和電圧Vce(sat)ーIc特性でわかります。

Ic=50mAの時にVce(sat)が0.09Vに低下しており、

グラフの右上にはIc/Ib=10の条件が記載されています。

つまり、hfeが10まで低下しており、この時のベース電流Ibは5mAになります。

このように飽和領域では、hfeが大きく低下するため、

必要なコレクタ電流Icを得るためには、ベース電流を十分に流す必要があります。

Ic=50mA時のVceを0.09Vにするため、

ベース電流が5mAとなるベース抵抗Rbは、

Rb=(VinーVbe)/ Ib = ( 5V ー1V ) / 5mA = 800Ω → 820Ωを選択

Ib=(VinーVbe)/ Rb = (5Vー1V)/820Ω≒5mA

Ic=hfe×Ib= 10×5mA=50mA

となります。

これによって、トランジスタでの損失が

Pc=Vce×Ic=0.09 V×50mA=4.5mW

と非常に小さくできます。

活性領域、飽和領域で動作させる時のベース抵抗Rbは求めることができました。

コレクタ抵抗Rcについては、

活性領域ではコレクタ・エミッタ間電圧に必要な電圧を確保できるようにRcを決めましたが、

飽和領域では必要なコレクタ電流が供給できるようにRcを決めます。

コレクタ抵抗の計算

飽和領域での動作の場合、LEDに50mA流すため、コレクタ抵抗Rcは以下になります。

Rc=Vcc/Ic=12V/50mA=240Ω

厳密にはLEDの順方向電圧VFと、コレクタ・エミッタ間飽和電圧Vce(sat)による電圧降下を考慮して

Rc=(Vcc-VF-Vce(sat))/Icとなります。

Vin=0Vの時、トランジスタは遮断領域(オフ状態)に入り、Icを流せないので、LEDは消灯。

Vin=5Vの時、トランジスタは飽和領域(オン状態)に入り、Icに50mA流れるので、LEDは点灯。

先ほど、遮断領域の説明で述べたように、

この回路ではVin=0V時にコレクタ電流が少し流れてしまう場合があります。

それを防止するには、ベース・エミッタ間抵抗Rbeが必要になります。

ベース・エミッタ間抵抗の役割と計算方法については下記記事で解説しています。

<トランジスタの選定方法、FETゲート抵抗の決め方等、トランジスタまとめ記事です>

<エミッションやイミュニティなどEMC試験方法について、分かりやすく解説しています>

<回路設計30年の経験からおすすめする 5つの作業効率UPアイテム>