この記事でわかること

・LLC電流共振回路の動作がわかる

・LLC回路のメリット、デメリット

・共振外れ現象と、その防止策について

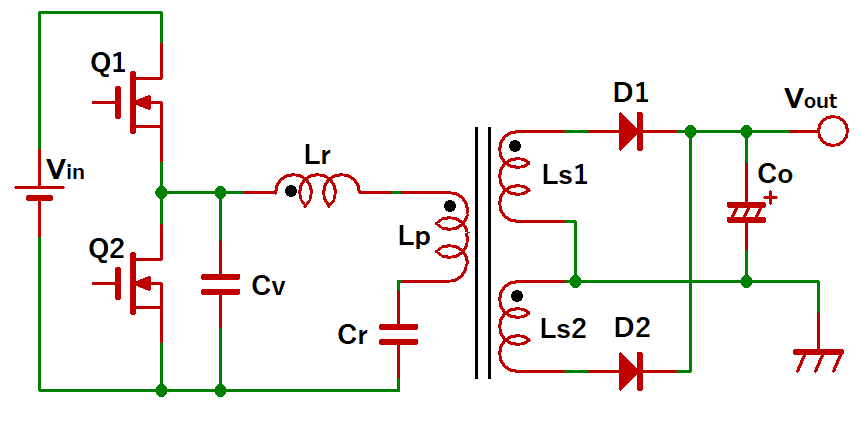

LLC電流共振コンバータ(以下、LLC回路と記す)は、

高効率、低ノイズを特徴とするDC/DCスイッチング電源です。

LLCの名称はコイル2個(Lp、Lr)と、

コンデンサ1個(Cr)の回路構成から来ています。

※Cvは電流共振には関与しません。Cvの役割については後で説明します。

このLとCを用いた電流共振現象により、

ノイズの少ないソフトスイッチングを行う事ができます。

ZVS (ゼロ・ボルト・スイッチング):電圧ゼロのタイミングでON/OFFすること

ZCS (ゼロ・カレント・スイッチング):電流ゼロのタイミングでON/OFFすること

本記事では、LLC回路の動作を

初級者向けに分かりやすく説明します。

また、この回路の欠点である共振外れと

その防止策についても解説します。

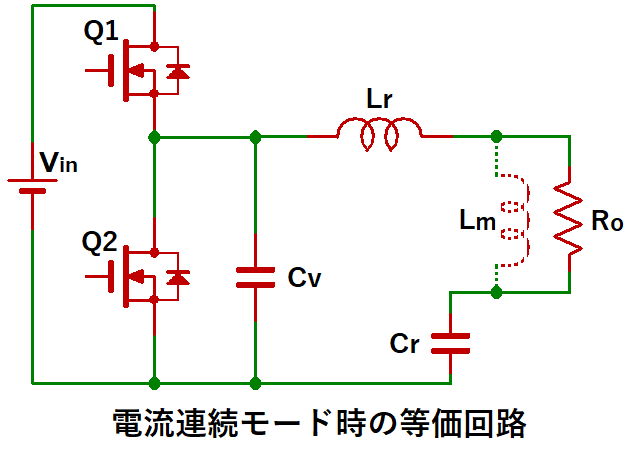

LLC回路の等価回路

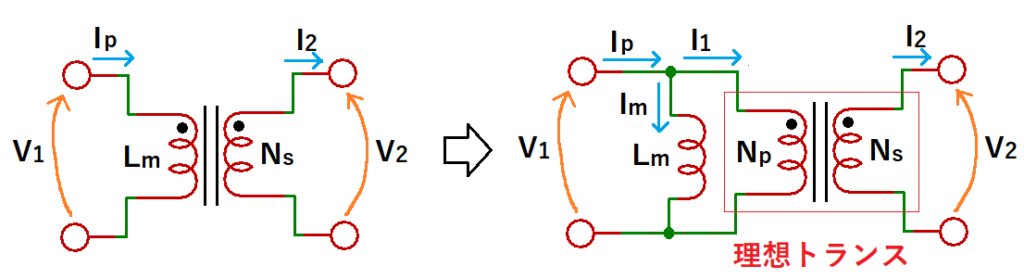

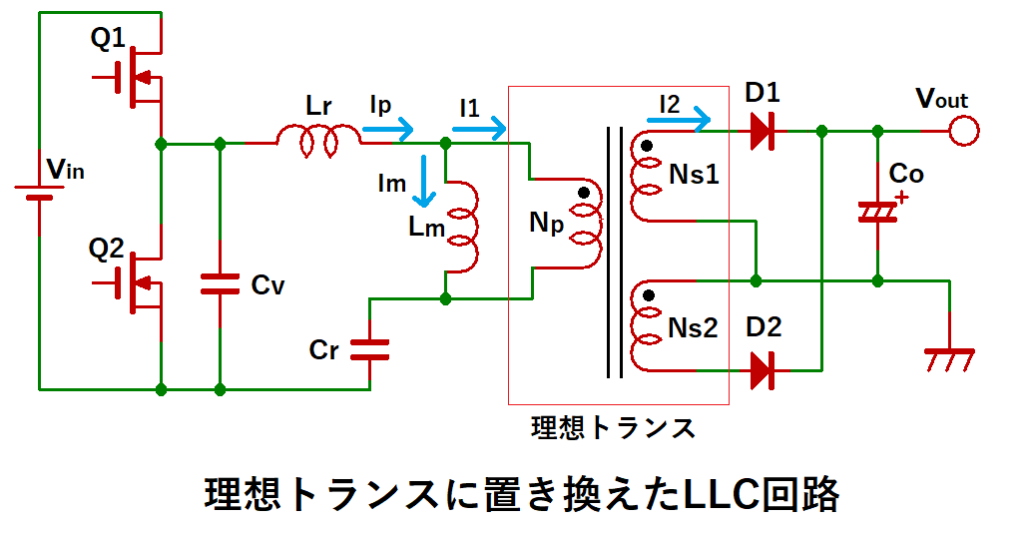

LLC回路の動作を理解しやすくするため、

まず、トランス部分を理想トランスに置き換えます。

ここで励磁インダクタンスLmは理想トランスの一次側コイルNpと並列になります。

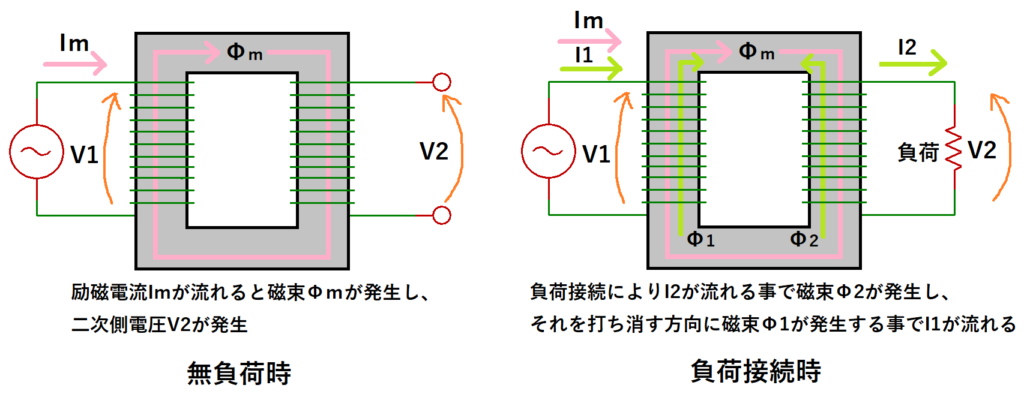

これはトランスの一次側に流れる電流を励磁電流Imと、

二次側に電流I2を流すことで一次側に発生する電流I1に分けて考える為です。

励磁電流Imは無負荷(二次側電流I2=0)時、二次側電圧V2を発生させるのに必要な電流です。

二次側に負荷を接続すると、二次側電流I2が流れます。

すると、I2によって発生した磁束によって、一次側に電流I1が流れます。

要するに、I1はI2を流すのに必要な電流という事になります。

トランスの一次側電流IpはImとI1の合計となります。

一次側電流Ip=Im (無負荷時)

=Im+I1(負荷接続時)

この理想トランスをLLC回路に適用したものが以下になります。

励磁インダクタンスLmには励磁電流Imが流れ、コイルNpにはI1が流れます。

理想トランスに流れる電流I1は、二次側電流I2だけで決まります。

これは、理想トランスが二次側への電力供給という役割だけを行うもの

であることを意味します。

感覚的に言うと、

励磁電流Imはトランスが動作(二次側電圧V2を出力)するのに必要な電源供給であり、

二次側に電流I2を流す(電力供給する)には、I2の大きさに応じたI1が別途必要という事です。

この理想トランスのコイルNpに流れる電流I1は二次側電流I2に比例しているので、

理想トランスと二次側回路を等価抵抗Roに置き換えた場合、次の様に表現することができます。

I2が大→コイルNpに流れる電流I1が大→Roが小

I2が小→コイルNpに流れる電流I1が小→Roが大

つまり、等価抵抗Roは二次側電流I2に反比例します。

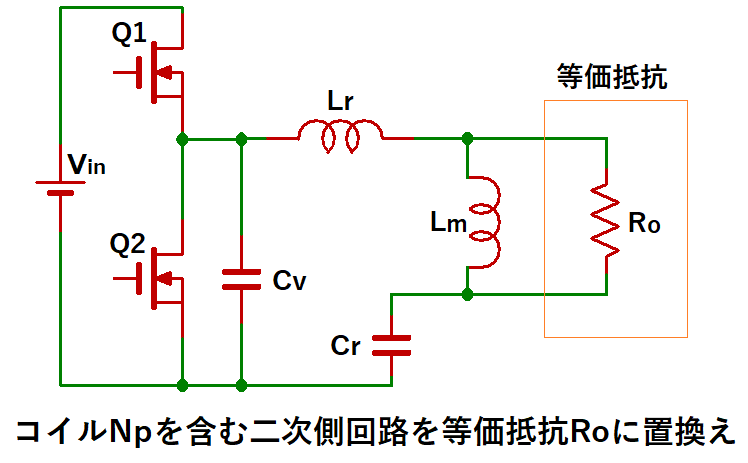

以上の事を踏まえて、LLC回路の動作を考えた時、

スイッチング周波数によって、次の2つの状態になることがわかります。

・スイッチング周波数が高い時

励磁インダクタンスLmのインピーダンスはωLmです。

インピーダンスというと、難しく感じるかもしれませんが、

ここでは抵抗と考えてもらって構いません。

ωは角周波数(ω=2 π f)なので、周波数fが高いとωLmが大きくなります。

二次側電流が一定の場合、等価抵抗Roは固定値になります。

周波数が高くなり、ωLm>>Ro となった場合

Lmには殆ど電流が流れずにRoに流れます。

これはLmを無視できることを意味します。

つまり、LrとCrの電流共振現象で動作します。

電流共振という言葉も難しい感じがしますが、

『電圧を矩形波で入力した時、電流は正弦波になる』

というイメージでOKです。

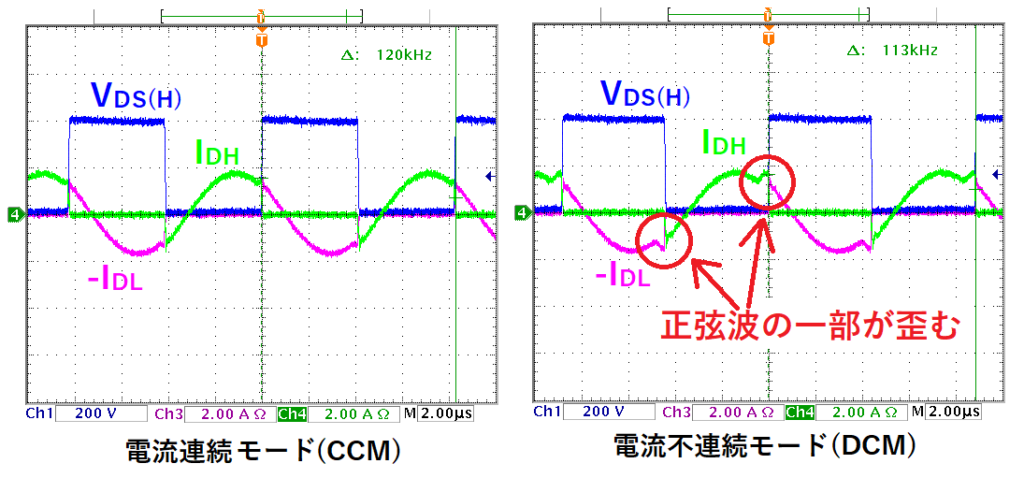

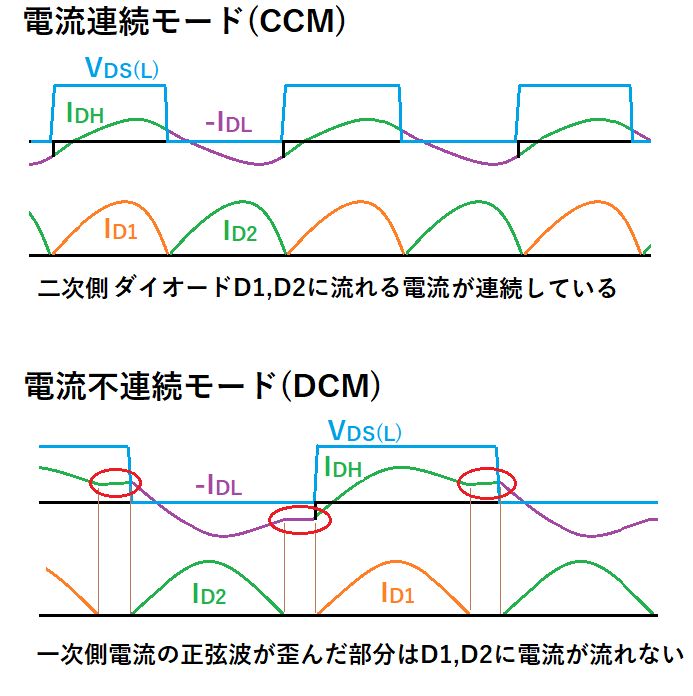

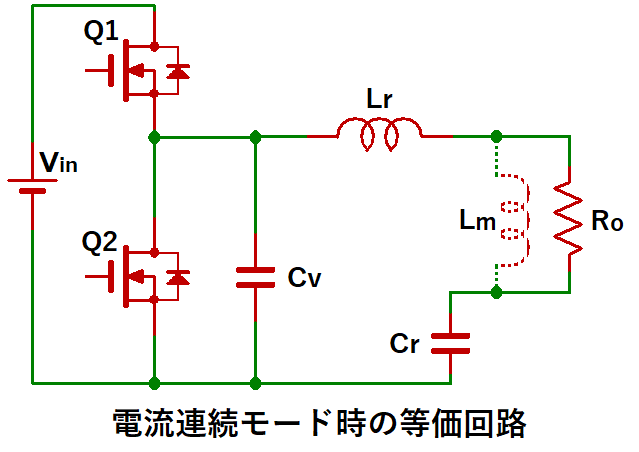

このLrとCrで動作する状態を電流連続モード(CCM)と呼びます。

この名称は二次側電流が連続して流れる事から来ています。

(一次側電流がLmに殆ど流れずRoに流れる→二次側電流が連続して流れる)

電流連続モードはLmを考えなくて良く、動作が分かりやすいので、

この後の動作説明では最初に、このモードを説明します。

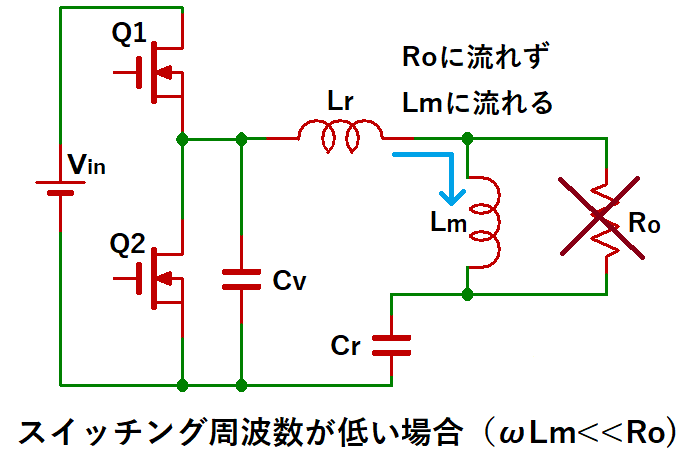

・スイッチング周波数が低い時

周波数fが低いとωLmが小さくなり、

ωLm<<Ro となった場合、

Roには殆ど電流が流れずにLmに流れます。

これはRoを無視できることになります。

つまり、LrとLmとCrの電流共振現象で動作します。

この状態を電流不連続モード(DCM)と呼びます。

このモードでは、二次側電流が流れない期間があります。

(一次側電流がRoに殆ど流れずLmに流れる→二次側電流が流れない)

電流不連続モードの動作は複雑なので、電流連続モードの後で説明します。

LLCコンバータの動作原理(CCMモード)

まず、電流連続モード(CCM)の動作を説明します。

説明に入る前に以下の事を理解しておく必要があります。

・励磁インダクタンスLmは無視する

先程説明した通り、このモードでは励磁インダクタンスLmを無視できます。

ここで、電流共振を行うのは、漏れインダクタンスLrと、

電流共振コンデンサCrになります。

漏れインダクタンスLr とは、

漏れ磁束により、トランスの役割である電圧変換に寄与せず、

単体のコイルとしての働きをするもので、リーケージインダクタンスとも言います。

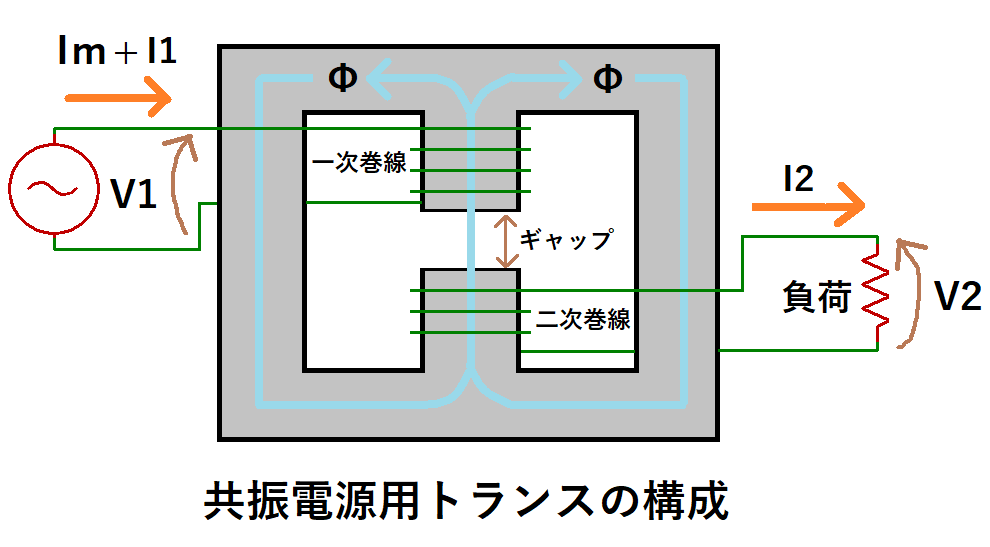

<補足>

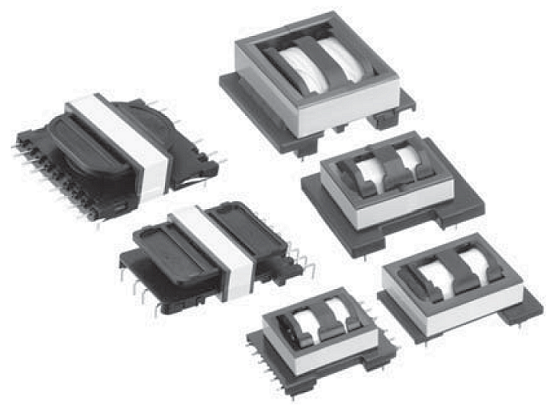

LLC回路に使われる電流共振用トランスは一般的なトランスと違い、

巻線を一次側と二次側に分離する(ギャップを設ける)ことで、

漏れ磁束が大きくなるような構成になっています。

写真を見ると、巻線が一次と二次で左右に分離されて巻かれている事が分かります。

TDK LLC共振電源用トランスより

これによって、回路図上ではLrとLpが分かれていますが、

部品としてはトランス1個で済ませることができます。

一般的なトランス(一次巻線と二次巻線が一緒に巻かれている)を用いる場合は、

漏れインダクタンスは非常に小さいので、

トランスとは別に共振インダクタを設けてLrを確保する必要があります。

・漏れインダクタンスLrはコイルとして動作する

コイルの働きは流れる電流を維持しようとする事です。

つまり、電流が減りそうになったら、電流を流しやすくし、

増えそうになったら、電流を流れにくくしようとします。

つまり、Lrに電流が流れる時、流れ始めは直ぐに増えないが、

一度増えると、今度は電流を止めようとしても直ぐには止まらなくなるという事です。

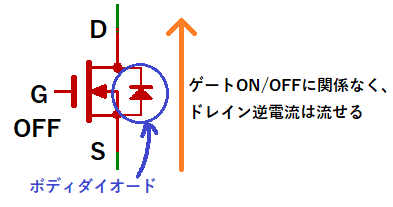

・FETには必ずボディダイオードが存在する

FETは、その構造上、ソース(S)からドレイン(D)方向にダイオード成分が存在します。

これをボディーダイオード(寄生ダイオード)と呼びます。

つまり、ソースからドレイン方向ならば、FETがOFFでも電流が流れます。

このドレイン電流が逆方向なら、OFFでも流す事ができることが、

LLC回路の動作に必要不可欠なものになります。

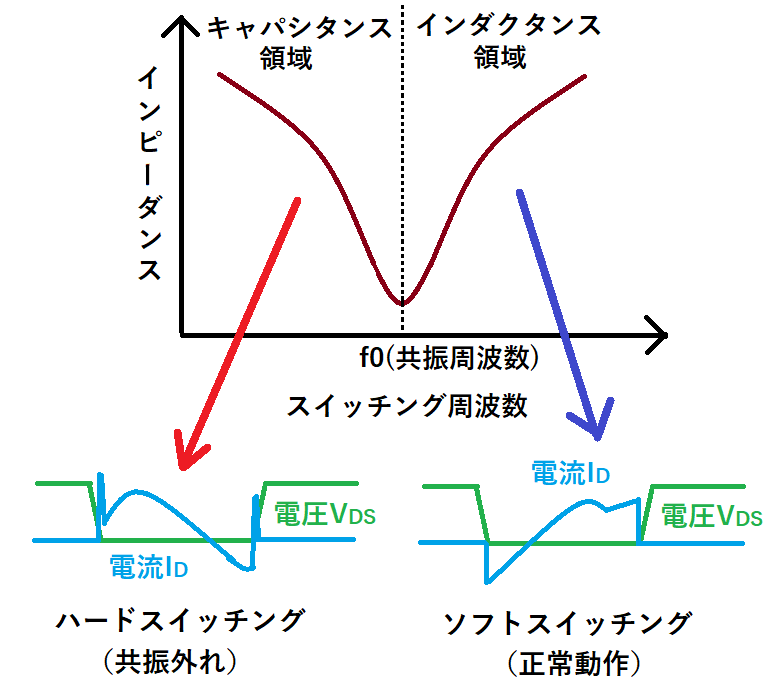

・FETのスイッチングは共振周波数よりも高い周波数で動作する

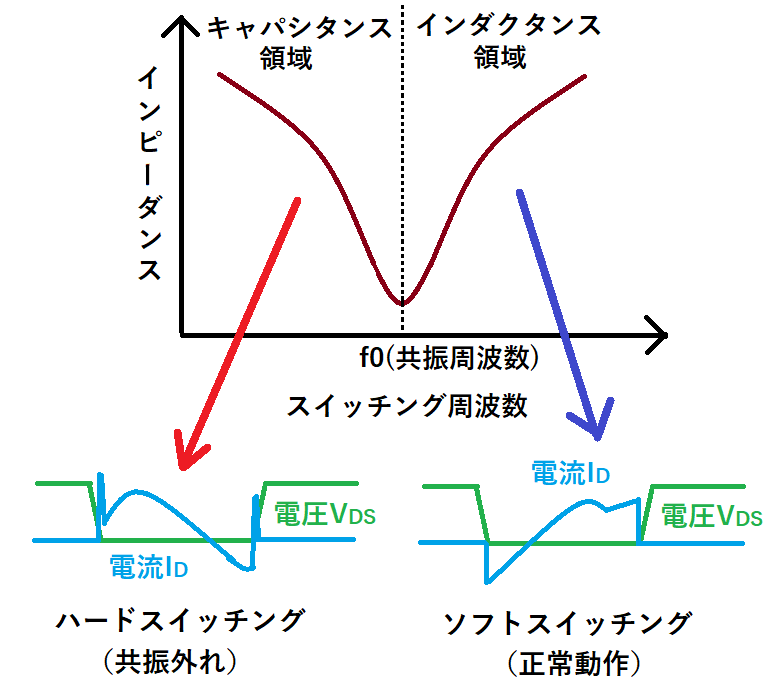

LC直列回路において、スイッチング周波数が共振周波数f0よりも高いと、

インダクタンス成分がキャパシタンス成分より大きく(ωL>1/ωC)なるので、

電流が電圧より位相が遅れます。

共振周波数よりも低いとキャパシタンス成分の方が大きくなり、

電流の位相が進んでハードスイッチングとなります。

この状態になると損失が増大するだけでなく、場合によってはFETが故障します。

この状態を共振外れと言います。

共振外れについては、後で詳しく説明します。

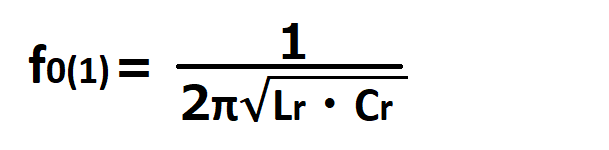

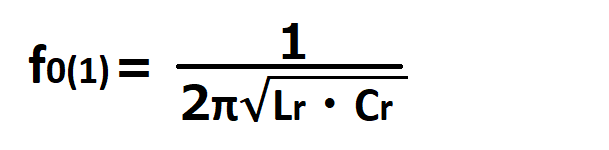

LLC回路の共振周波数は2つ存在します。

・LrとCrで決まる高い共振周波数f0(1)

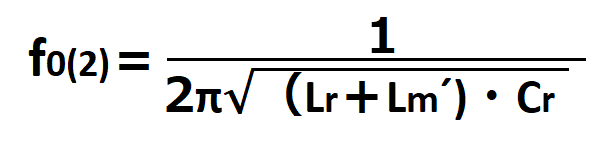

・LmとLrとCrと負荷で決まる低い共振周波数f0(2)

Lm´:励磁インダクタンスLmの実質的な値

f0(1)はLrとCrで決まるので固定値ですが、

f0(2)の式にあるLm´は負荷(出力電流)によって値が変わるので、f0(2)は変動値です。

電流連続モードのスイッチング周波数はf(0)1より高いので、

インダクタンス領域(電流が電圧より位相が遅れる)となります。

スイッチング周波数がf(0)1より低くなっても、f0(2)より高ければ、

f0(2)のインダクタンス領域になるので、共振外れになることはありません。

(この領域での動作は電流不連続モードになります)

但し、負荷によってf0(2)は変動するので、

共振外れが起こる周波数は出力電流によって変わってきます。

共振周波数についても、後で詳しく説明します。

上記の事を踏まえた上で、動作の説明をします。

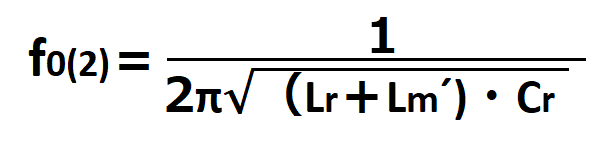

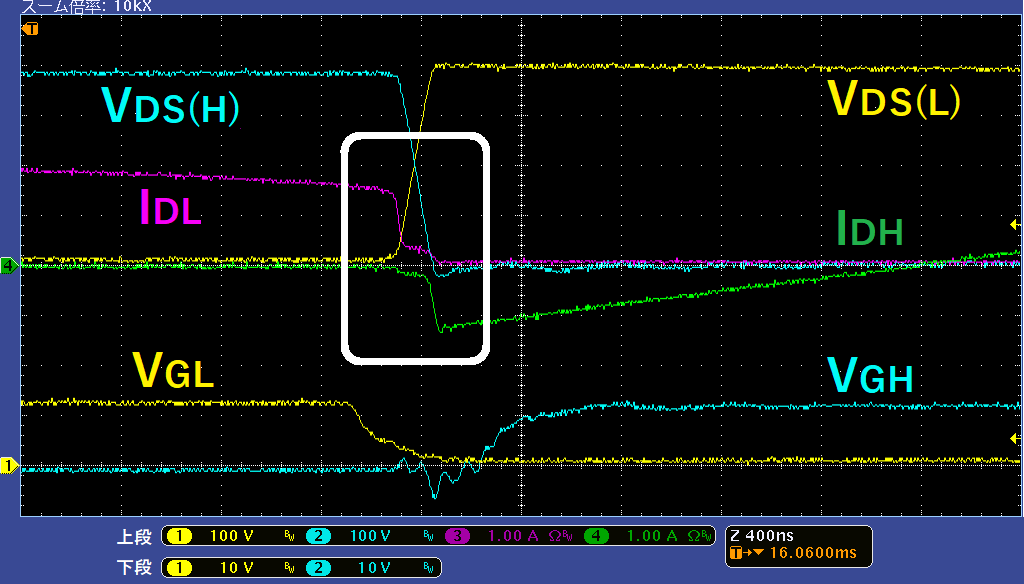

① Q1/Q2共にOFFから、Q1がONした時

Q1がONするとIDHが流れますが、Lrが電流の変化を妨げるのでIDS(H)は緩やかに増加します。

Crが充電され、Cr電圧が上昇します。この時、Cvも充電されます。

Cr電圧が入力電圧Vin付近まで上昇し、VinとCrとの電位差が小さくなると、

Crへの充電電流であるIDHは減少してきます。

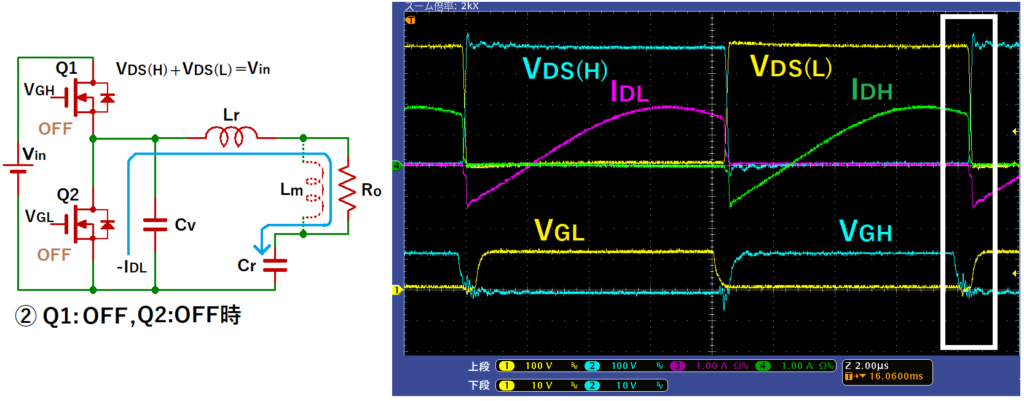

② Q1 ON/Q2 OFFから、Q1がOFFした時

Q1がOFFすると、IDHは直ぐに遮断されゼロとなります。

しかし、Lrにより電流の流れを維持しようとするので、

Q2のボディダイオード経由で逆電流-IDLが流れます。

また、Q1がOFFしたことで、

VDS(L)は入力電圧Vinが印加されなくなるので低下しますが、

Cvが充電されていたので、緩やかに低下します。

そして、Vin=VDS(H)+VDS(L)なので、

VDS(L)の低下と共にVDS(H)が緩やかに上昇します。

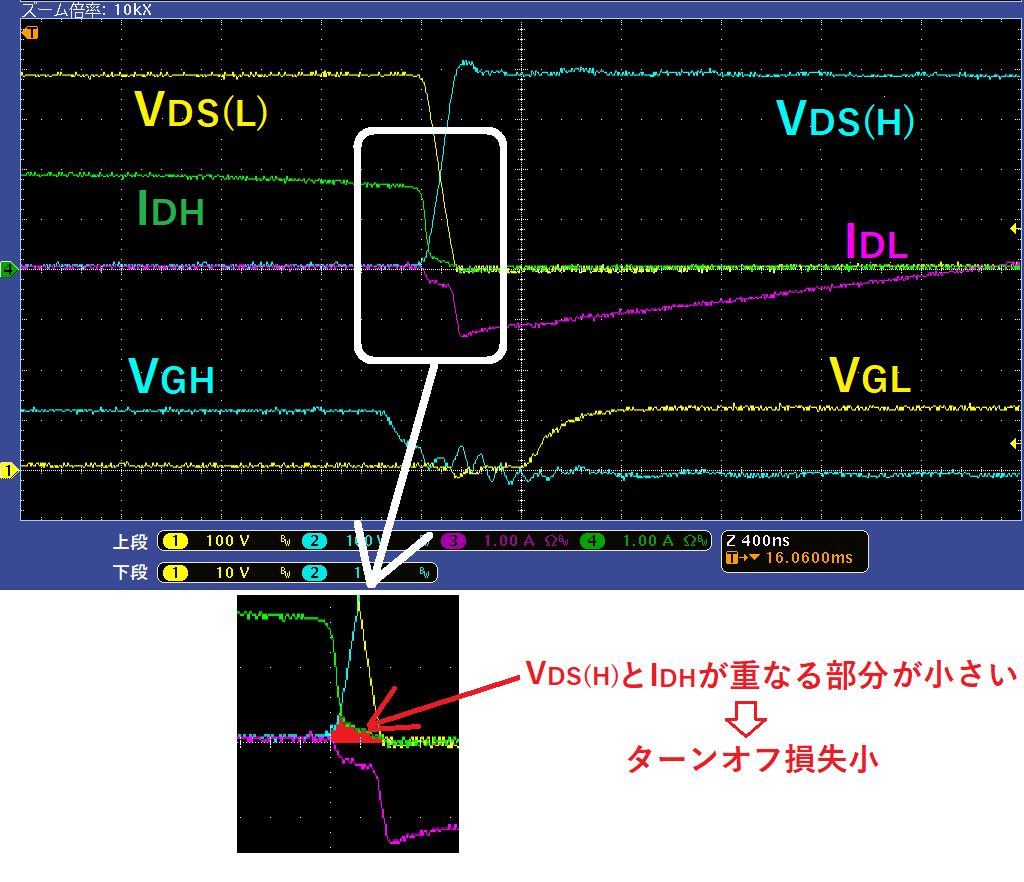

この時、Q1のターンオフ損失(VDS(H)×IDH)は、

VDS(H)とIDHの2つの波形の重なり部分となりますが、

VDS(H)の上昇が緩やかなので、IDHと重なる部分は僅かであり、

損失は小さいものとなります。

その後、VDS(H)=Vin 、VDS(L)=0 となりますが、

スイッチング周波数は共振周波数より高い

インダクタンス領域で動作しているので、

電流の位相が遅れる為、まだ逆電流-IDLは流れています。

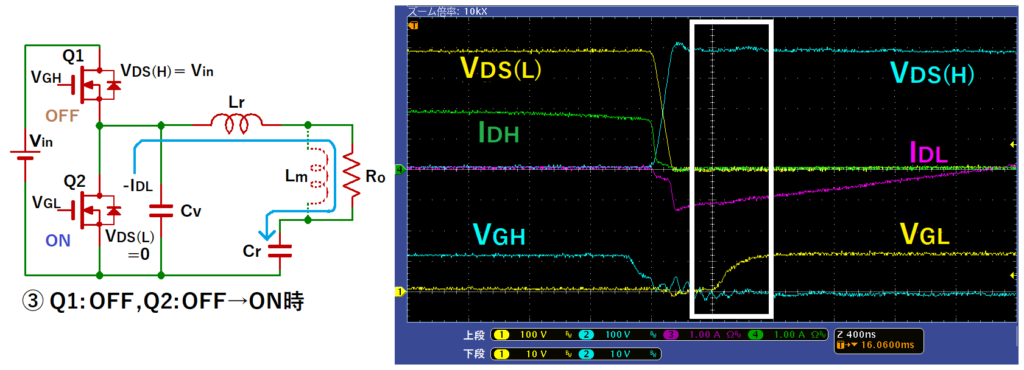

③ Q1/Q2共にOFFから、Q2がONした時

Q2がONする時、既にVDS(L)=0であり、

逆電流-IDLが流れているので、IDLの+成分はゼロです。

このためQ2のターンオン損失(VDS(L)×IDL)は、

VDS(L)とIDLの2つの波形が重なる部分が無い為、損失はゼロとなります。

これによってZVS(ゼロボルトスイッチング)と、

ZCS(ゼロカレントスイッチング)が実現できます。

④ Q1 OFF/ Q2 ON 時(③と同じ)

Q1とQ2は③と同じ状態ですが、逆電流-IDLがゼロになったら、

今度は、Crに充電された電圧が放電し、IDLが流れ始めます。

この時、Lrが電流の変化を妨げるので、IDLは緩やかに増加します。

Crが放電され、Cr電圧が低下します。

Cr電圧がゼロに近づくとIDLは減少してきます。

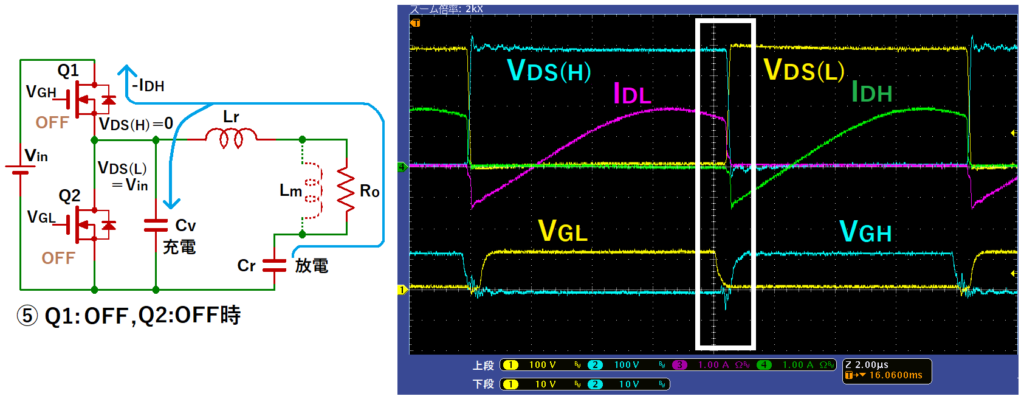

⑤ Q1 OFF/Q2 ONから、Q2がOFFした時

Q2がOFFすると、IDLは直ぐに遮断されてゼロとなります。

しかし、Lrにより電流の流れを維持しようとするので、

Q1のボディダイオード経由で逆電流-IDHが流れます。

また、Q2がOFFしたことで、

Crからの放電電流がCvを充電するので、

VDS(L)は緩やかに上昇します。

そして、Vin=VDS(H)+VDS(L)なので、VDS(H)は低下しますが、

VDS(L)の上昇が緩やかなので、VDS(H)も緩やかに低下します。

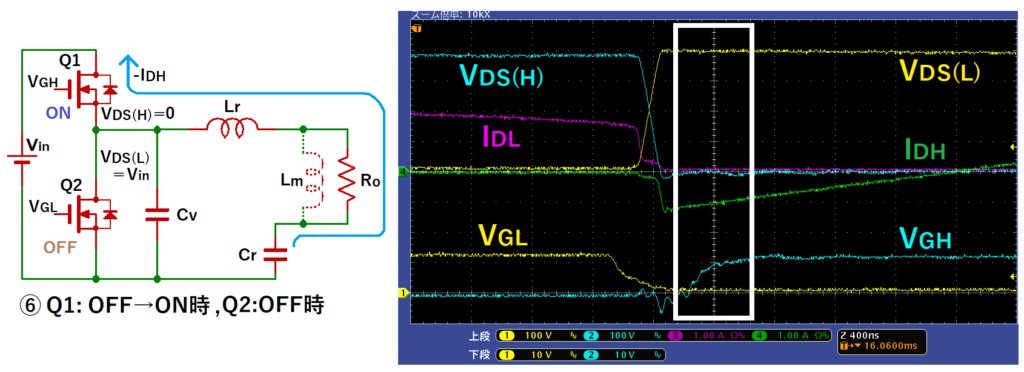

⑥ Q1/Q2共にOFFから、Q1がONした時

Q1がONする時、既にVDS(H)=0であり、

逆電流-IDHが流れているので、

Q2の時と同様、ターンオン損失はゼロとなります。

以上が、連続連続モードでの動作になります。

ここで、IDHとIDLの波形について、IDLだけ反転表示させると、

IDHとIDLの合成波形が正弦波になっている事がわかります。

これはLrCr直列回路に流れる共振電流になります。

この電流は等価抵抗Roに流れるので、

二次側電流も正弦波になり、連続して流れる事から電流連続モードと呼ばれます。

二次側電流はダイオードD1,D2により全波整流され、

最終段の電界コンデンサCoにより、LLC回路からの出力電流は一定値になります。

LLCコンバータの動作原理(DCMモード)

電流不連続(DCM)モードについては、

殆どの動作が連続モード(CCM)と同じです。

違うのは、Q1又はQ2がONしている時の動作です。(先程の①と④の部分)

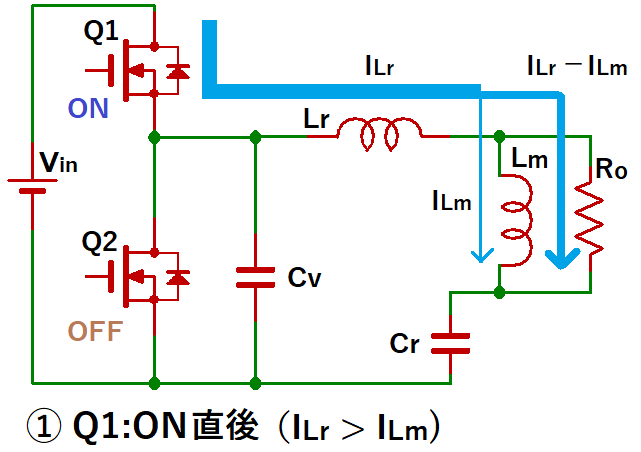

ここでは、Q1がONした時(①)の場合で説明します。

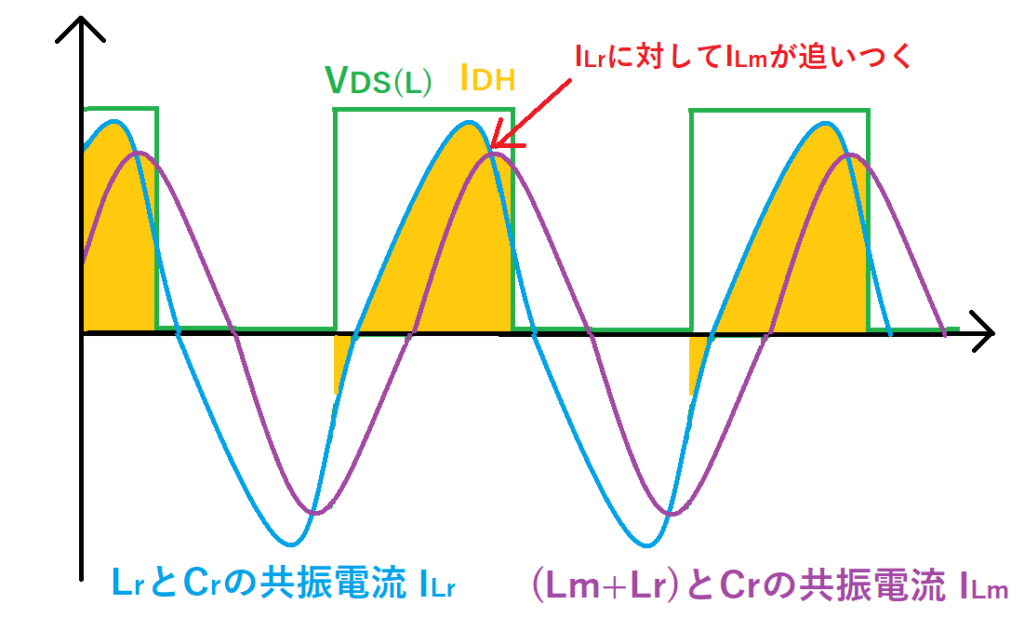

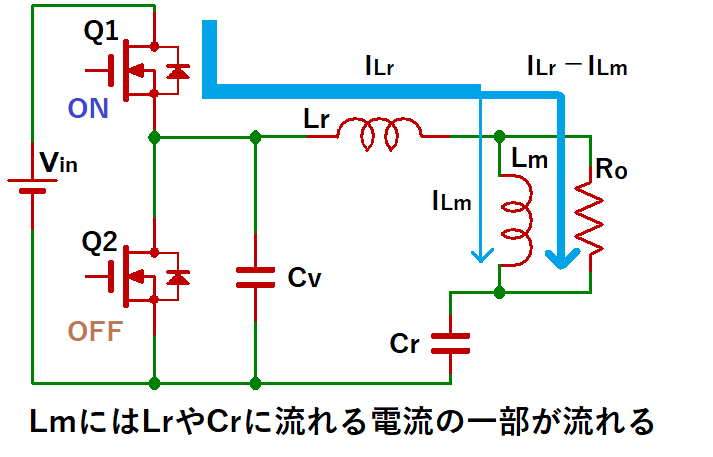

励磁インダクタンスLmは漏れインダクタンスLrよりもインダクタンス値が大きいので、

電流の変化を抑制しようとする力が大きいです。

このため、Q1がONしてLrとLmに電流が流れますが、

Lrに流れる電流の増加より、Lmに流れる電流の増加のスピードが遅くなります。

つまり、電流波形ILr(水色)に比べ、ILm(紫色)の位相が遅れます。

従って、ILr>ILmとなるので、その差(ILrーILm)はRoに流れます。

これは二次側に電流を流している状態であることを意味します。

この時、IDH波形は連続モードと同じ正弦波になります。

Crが充電されて、Cr電圧が入力電圧Vin付近まで上昇し、

VinとCrとの電位差が小さくなると、Crへの充電電流であるILrは減少してきます。

しかし、ILmはILrより遅れて動作しているので、

ILmは減少するどころか、まだ増加している途中です。

そうなると、減少するILrに対して、増加してきたILmが追いつきます。

この時、Lmに流れる電流はLrにも流れるので、ILrの減少が停止します。

これによって、減少しようとしていたILrは、

まだ減少していない(むしろ、増えようとしてる)ILmによって

波形が正弦波でなくなってしまいます。

これは、LrとCrの電流共振動作が停止したことを意味します。

IDHやIDLの波形を見ると、正弦波が途中から変形しているのがわかります。

そして、ILr=ILmとなるので、Roに電流は流れなくなります。

これによって二次側電流も流れなくなります。

二次側電流が再び流れるようになるのは、

ILm(=ILr)がゼロとなり、Crへの充電が終わる事で、

今度はCrから放電し始めることによって、

逆方向の電流-ILrが流れ始める時(④)になります。

LLCコンバータのメリット、デメリット

LLC回路のメリットは、

上記で説明した電流共振動作により、ターンオン損失がゼロ、

ターンオフ損失も小さいことから、高効率を実現できることです。

FETでの損失が非常に小さいため、

一次側回路のFET(Q1、Q2)は

ヒートシンクを不要にすることも可能です。

そして、ZVSとZCSにより、スイッチングノイズを小さくできます。

この動作を従来のハードスイッチング方式に対し、

ソフトスイッチング方式と言います。

LLC回路のデメリットですが、

出力電流(負荷)が変化すると、スイッチング周波数も変動する事です。

他の電源回路は出力電流の変化に応じて、スイッチング周波数はそのままで、

FETのON時間の割合(ON DUTY)を変化させる

PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)方式が用いられています。

このため、スイッチングノイズの周波数も一定なので、

ノイズを除去するには、特定の周波数だけカットするノイズフィルタを用意すれば良いです。

しかし、LLC回路は共振現象を利用しており、

共振コンデンサCrへの充電と放電の期間を同じにする必要があるので、

FETのON DUTYは50%固定になります。

このため、出力電流を変化させるには、スイッチング周波数を調整します。

つまり、出力電流が増えれば、周波数を低くしてON時間を増やし、

出力電流が減れば、周波数を高くしてON時間を短くします。

このため、スイッチングノイズの周波数も変化するので、

ノイズフィルタで特定の周波数だけカットすることが難しくなるのです。

とは言うものの、LLC回路は元々低ノイズなので、問題にならない場合もあります。

それよりも、周波数が変動する事によって起きる共振外れの方が問題です。

共振外れは、動作説明でも述べましたが、

スイッチング周波数が共振周波数よりも低くなると、

インダクタンス成分よりキャパシタンス成分の方が大きくなる事で電流の位相が進み、

ハードスイッチング動作となってしまう事です。

これによって、損失が増大するだけでなく、場合によってはFETが故障します。

次に共振外れによるFETの故障メカニズムと、その防止策について説明します。

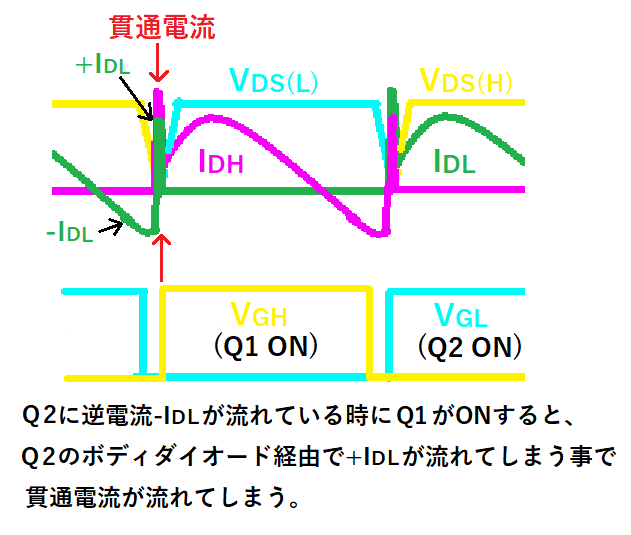

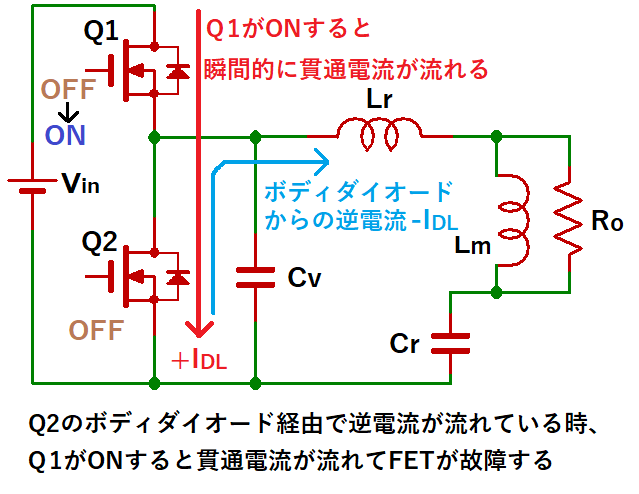

共振外れ現象と、その防止策について

LLC回路は出力電流が増えると、スイッチング周波数が低下します。

そして、共振周波数よりも低くなると、電流の位相が進んで

FETに逆電流が流れている時に、もう一方のFETがONしてしまいます。

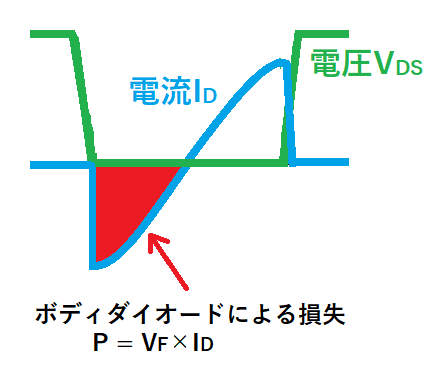

この図の場合、

Q2がボディダイオード経由で逆電流-IDLが流れている時に、Q1がONします。

そうなると、ボディダイオードに逆電圧が印加されるので、

-IDLはゼロになるはずですが、実際は僅かの時間、逆方向に電流+IDLが流れてしまいます。

本来、ダイオードはカソード(K)からアノード(A)に電流を流しませんが、

順電流が流れている時に、急に逆電圧を印加すると

短い時間ですが、逆方向(K→A)に電流が流れます。

この時間をダイオードの逆回復時間Trrと言います。

このことにより、Q1、Q2が同時ON(アーム短絡)となり、

過大な電流(貫通電流)が流れて、FETが故障します。

この共振外れ現象は、出力電流が大きくなる起動時や、

急激な電流変動がある負荷に接続した場合に発生しやすいです。

この共振外れの防止策としては、以下があります。

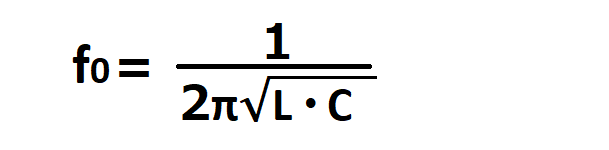

1.共振周波数を低くする

LLC回路には2種類の共振周波数があります。

・LrとCrで決まる高い共振周波数f0(1)

これは、先程説明したLLCの等価回路において

スイッチング周波数が高く、Lmが無視できる時の状態です。

この時の共振周波数f0(1)は

となり、LrとCrは固定値なので、f0(1)も固定値です。

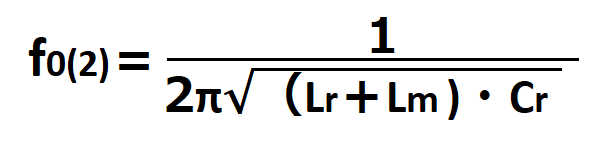

・LmとLrとCrと負荷で決まる低い共振周波数f0(2)

これは、スイッチング周波数が低く、Lmが無視できない時の状態です。

このf0(2)は以下の式で表現されます。

Lm´は励磁インダクタンスLmの実質的な値で、

負荷によって変化するため、f0(2)は固定値ではありません。

この実質的な値Lm´とは何かについて説明します。

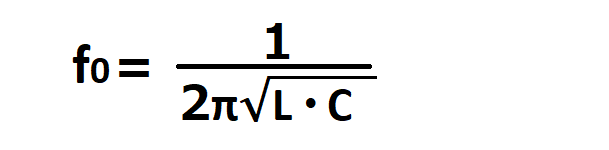

共振周波数の計算式

この式は、LとCは同じ電流値が流れることを前提としています。

しかし、Lmに並列接続されている等価抵抗Roの値(つまり二次側電流)によって、

LrやCrに流れる電流の一部しかLmに流れません。

このため、LrやCrよりも少ない電流が流れるLmは、

それよりも低いインダクタンス値Lm´であると考える事ができます。

負荷(二次側電流)が大きい場合、Roが小さいので、

Lmへの電流が減り、Lmの実質的な値Lm´が小さくなることで、f0(2)が上昇します。

負荷(二次側電流)が小さい場合、Roが大きいので、

Lmへの電流が増え、Lmの実質的な値Lm´が大きくなることで、f0(2)が低下します。

そして、無負荷(二次側電流ゼロ)になると、Roが無限大となり、

LrとCrに流れる電流が全部Lmに流れるため、Lm´=Lmとなります。

この時の共振周波数f0(2)は

となり、無負荷時が最も低い共振周波数となります。

以上の事から、

FETのスイッチング周波数が、共振周波数f0(1)より高ければ問題ありません。

この時、LLC回路は電流連続モードで動作します。

電流連続モードはドレイン電流(つまり入力電流)が正弦波に近いので力率が良いです。

また、リップルノイズが小さいことや、出力電流が連続して流れているので、

出力電圧の保持時間(※1)も長く確保できる等、メリットが多いですが、

出力電圧を変化させたい場合には不向きです。

※瞬間的な停電により入力電圧が一時的に遮断しても、

電源回路からの出力電圧を維持できる時間

その理由ですが、出力電圧を変化させるには励磁電流を調整する必要があるからです。

しかし、先程の等価回路で説明したように、周波数が高いと

Lmの存在を無視できるほど励磁電流lLmが小さくなります。

そして周波数を変化させても、殆どが等価抵抗Roに流れてしまい、

励磁電流があまり変化しないため、出力電圧を調整することが難しいです。

これに対し、不連続電流モードではLmが無視できなくなり、

周波数の変化でLmに流れる励磁電流を調整できるので出力電圧を制御できます。

という事で、出力電圧を可変させたい場合は、不連続モードが適しています。

但し、f0(2)は負荷によって変動するため、

使用する負荷領域でスイッチング周波数をf0(2)より高くする必要があるため厄介です。

このため、できるだけfo(1)に近い周波数で動作できるようにします。

そのためには、共振周波数fo(1)を低くする必要があります。

fo(1)を低くするには、LrとCrを大きくすれば良いのですが、

漏れインダクタンスLrを大きくするのは簡単ではありせん。

その理由は、共振用トランスの場合、Lrは励磁インダクタンスLmと同じ巻線のため、

Lmを変えずにLrだけ調整するのが難しいからです。

インダクタンスを調整するには巻数か、

ギャップ(一次巻線と二次巻線の間隔)を変更することになりますが、

巻数は磁束密度や出力電圧である程度決まってしまいます。

ギャップを調整すれば、Lrは変化しますが、

Lmはそれ以上に変化してしまうので、Lrだけ調整する事ができません。

Lmが変わると出力電圧に影響を及ぼします。

また、Crだけ大きくしても、共振周波数は低くできますが、

キャパシタンス成分(1/ωC)が小さくなり過ぎて、電流の位相が更に遅れ、

ボディダイオードに流れる期間が大半を占めるようなり損失が増大します。

(ボディダイオードは順方向電圧VFが大きい為、損失P=VF×IDが大きい)

どうしてもLrだけ増やしたい場合は、共振用トランスでなく、

一般的なトランス+励磁インダクタンスを使用すれば、

Lrだけ調整できますが、コイル部品が増えてしまいます。

以上の事から、

LLC回路の安定動作はトランス設計にかかっている

と言っても過言ではありません。

2.入力電圧Vinが低下したら動作を停止させる

共振周波数を低くすれば、共振外れは発生しなくなります。

但し、これは入力電圧Vinが低下しない事を前提としています。

何らかの原因によりVinが低下した場合、LLC回路への供給電力が低下し、

現状のスイッチング周波数では出力電流を維持する事が難しくなります。

このため、更に周波数を低下させて、FETのON時間を増やす事で

出力電流を維持しようとします。

そうなると共振周波数をいくら低く設定していても、共振外れが発生してしまいます。

このため、入力電圧Vinを監視して、一定電圧以下になったら、

スイッチング動作を停止させる機能を設ける必要があります。

3.LLC制御ICを使用する

LLC制御ICには、入力電圧監視や共振外れ検知がついています。

入力電圧監視は、2で説明した様に

一定電圧以下になったら、スイッチングを停止します。

共振外れ検知は、スイッチング時の電流の傾きを検出し、

電流の位相が進んだら、スイッチングを停止します。

但し、これらの機能は共振外れの発生自体を防ぐものでは無いので、

1.の対策を十分に検討しておく必要があります。

★トランジスタやFETの設計方法についてのまとめ記事です。

★基板の部品交換や修正で役立つ工具類を紹介しています。