この記事で分かること

・トランジスタとFET、どちらを使えばよいかわかる。

・トランジスタとFETの選び方がわかる。

本記事では、バイポーラトランジスタを「トランジスタ」、MOSFETを「FET」と呼ぶことにします。

トランジスタとFETの使い分け方

トランジスタとFET、どちらを使用するかは、以下の様な使い分け方があります。

<用途による使い分け>

信号増幅 ・・・トランジスタ

スイッチング・・・FET

入力電流(又は電圧)を何倍かにして出力する増幅処理は、トランジスタが適しています。

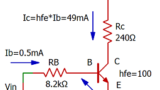

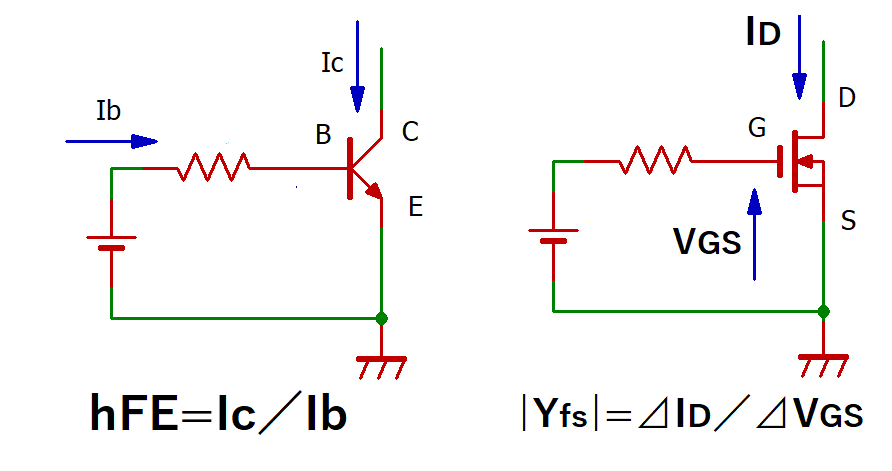

理由ですが、トランジスタの増幅度は電流増幅率 hFE=IC/IB で決まり、

通常100倍程度はあります。

これに対し、FETの増幅度を示すものとして、

順方向伝達アドミタンス |Yfs| = ⊿ID/⊿VGS がありますが、

大きくても10程度であることから、増幅能力についてはトランジスタの方が優れています。

一方、出力電圧(又は電流)を出すか出さないかON/OFF制御するスイッチング処理は、

FETが適しています。理由は、FETの方がスイッチング速度が速いためです。

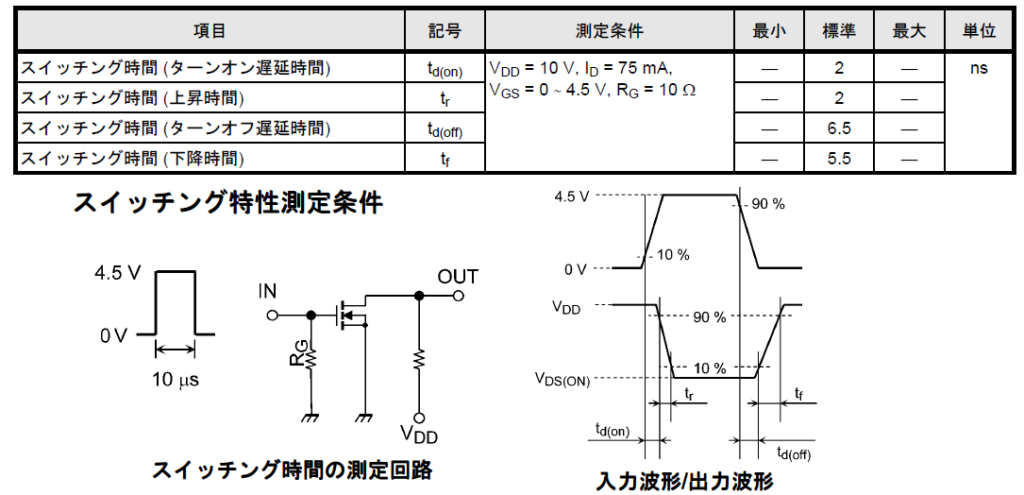

FETのデータシートにはスイッチング時間の項目がありますが、

トランジスタには記載がありません。

つまり、トランジスタは高速スイッチング向きではない(少なくとも得意ではない)

ということになります。

<電力による使い分け>

小電力(数A程度まで)・・・トランジスタ

大電力(10A以上) ・・・FET

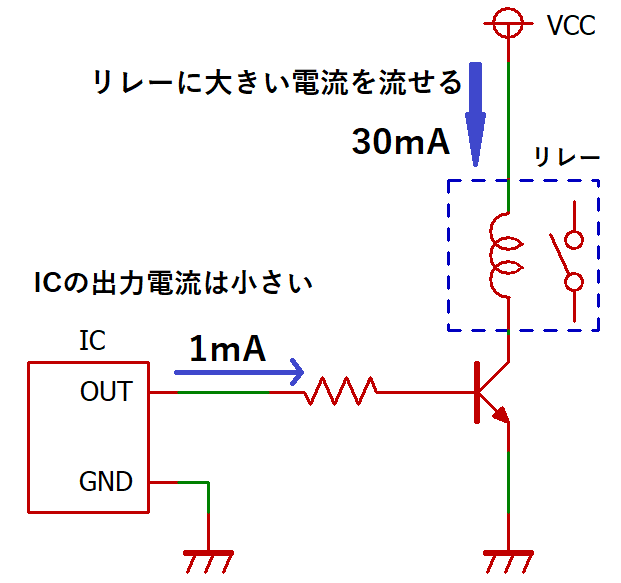

トランジスタはわずかなベース電流で動作できるので、

マイコン等のIC出力でトランジスタを制御できます。

これにより、大きなコレクタ電流を制御することで、

IC出力では無理だったリレー等を駆動させることができます。

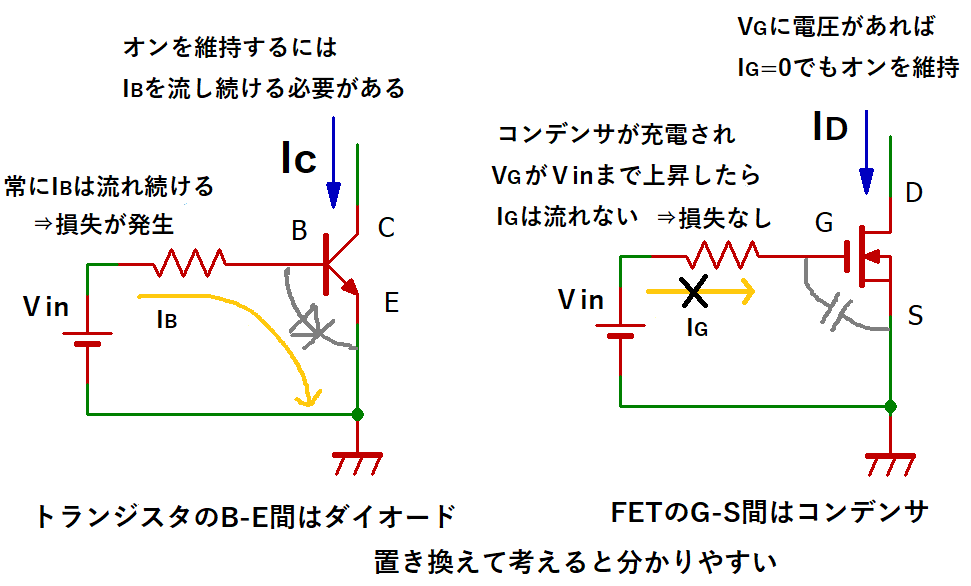

しかし、トランジスタで大電流を流す場合、増幅しているとはいえ、

それなりに大きいベース電流を流し続けるため、損失が大きくなります。

FETはオンする瞬間はゲート電流を多く流しますが、

一度オンしてしまえば殆ど流れないので、損失を小さくできます。

上記の選び方は一般的な場合であり、FETで信号増幅したり、トランジスタで大電力を扱うことが可能な製品もあります。

但し、あまり特殊なタイプのものを選ぶと、その部品が廃止(ディスコン)になった時に代替品が無くて困ることになります。

選定の際は、部品形状も含めて代替可能な製品があることも考慮に入れるようにします。

トランジスタの選び方

トランジスタを選定する際は、以下のパラメータを元に選びます。

<絶対最大定格>

ここに記載の項目のうち、確認するのは以下の3つです。

VCEO :コレクタ・エミッタ間電圧

C-E間に印加できる最大電圧。一般的には余裕(ディレーティング)を持たせるため、

この値の80%以下で使用します。

※ディレーティング率については、社内の設計規定等があればそれに従います。

IC :コレクタ電流

コレクタに流すことができる最大電流。これについても、この値の80%以下で使用します。

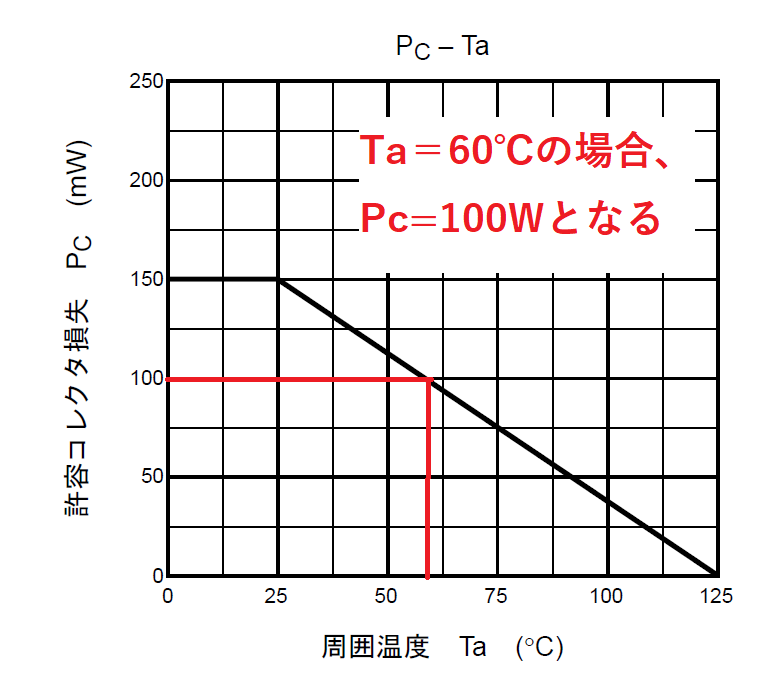

PC :コレクタ損失

最大消費電力。この値は周囲温度Ta=25℃の時の値です。

実際は装置内で密閉されたり、周囲の部品からの発熱の影響で、

これよりも高い温度になることが予想されます。

このため、PC-Taグラフから、その温度に応じたPCを求めます。

一般的な目安として、周囲温度60℃の時のPcを使用します。

そして、求めたPCの80%以内に消費電力が収まるようにします。

消費電力の計算については、次の電気的特性の項目で説明します。

<電気的特性>

この項目では、以下の2つを確認します。

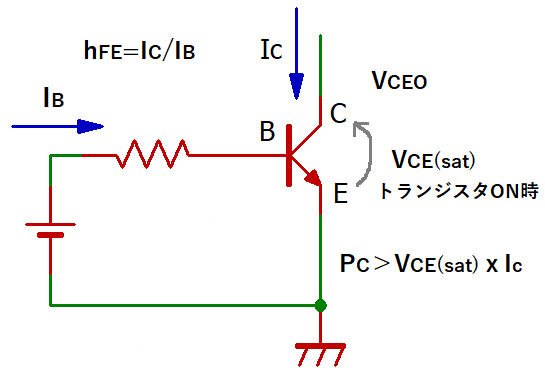

hFE :直流電流増幅率 hFE=コレクタ電流IC / ベース電流IB

ベース電流IBを流した時に、コレクタ電流ICをどれくらい流せるかを示します。

ここで「流せる」と書いたのは、外部から電流を流すことができることを意味します。

「増幅」というと、電流が増えるイメージがありますが、そうではありません。

小さいベース電流で、大きなコレクタ電流を制御できるというだけです。

トランジスタ前段の回路からベース電流をどれくらい流すことができるか、

そしてコレクタ電流(負荷電流)をどれくらい流したいかで、必要なhFEが決まります。

デジタルICでトランジスタを制御する場合、ベースに流せる電流は大きくできないので、

hFEが小さいと、負荷に必要な電流が流せない場合があります。

VCE(sat) :コレクタ・エミッタ間飽和電圧

これは、トランジスタがONした時のVce電圧です。

つまり、ONしても完全なショート(0V)にはならず、0.1V程度までしか下げられません。

そのため、このVCE(sat)電圧と、流れるコレクタ電流ICにより損失が発生します。

消費電力Pの計算は以下の式になります。

P=VCE(sat) × コレクタ電流IC(負荷に流す電流)

この値が先程のコレクタ損失PC ×(ディレーティング80%)を超えないようにします。

<ベース抵抗の決め方については、下記で解説しています>

FETの選び方

FETを選定する際は、以下のパラメータを元に選びます。

<絶対最大定格>

VDSS :ドレイン・ソース間電圧

D-S間に印加できる最大電圧。

トランジスタのVCEOと同様、ディレーティング80%以下で使用します。

ID :ドレイン電流

FETのドレインに常時流すことができる直流電流。

似たような項目にIDPがありますが、こちらはパルス動作時の最大ピーク値なので

間違えないようにします。

このIDについても、ディレーティング80%以下で使用するようにします。

PD :許容損失

最大消費電力。この値は周囲温度Ta=25℃の時の値です。

(ケース温度Tc:FETパッケージ表面温度 の場合もあり)

これも、トランジスタのPCと同様、

PD-Ta(Tc)グラフから、実際の温度に応じたPDを求めます。

一般的な目安として、Ta又はTc=60℃の時のPDを使用します。

パワー回路で使う場合は、放熱器(ヒートシンク)を使用して温度を下げます。

求めたPDの80%以内に消費電力が収まるようにします。

消費電力の計算については、以下の電気的特性の項目で説明します。

<電気的特性>

この項目では、以下の3つを確認します。

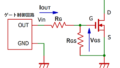

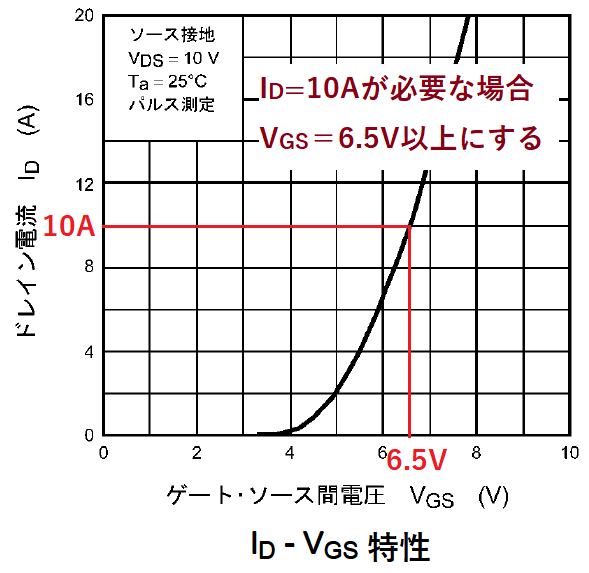

Vth :ゲートしきい値電圧

FETのドレインに指定の電流が流れる時のゲート電圧です。

ゲートを制御する回路(ゲートドライバ)の出力電圧がこの値より高い必要があります。

しかし、この「指定のドレイン電流」の値が、かなり小さい値であることが多いです。

このため、Vthの電圧をゲートに入力しても、十分なドレイン電流が流れません。

データシートのID-VGS特性から、流したいドレイン電流IDに必要なVGSを求め、

その値より高い電圧がゲートドライバから出力できるか確認します。

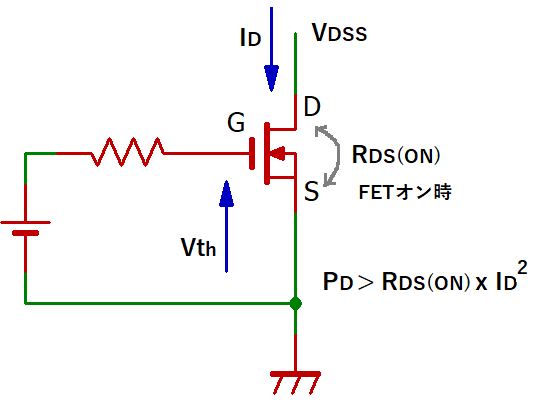

RDS(ON) :ドレイン・ソース間オン抵抗

これは、FETがオンした時のDーS間の抵抗です。

この値と流そうとするドレイン電流(負荷に流す電流)から消費電力Pが計算できます。

P=RDS(ON) ×(ドレイン電流ID)2

この値が先程の許容損失PD ×(ディレーティング80%)を超えないようにします。

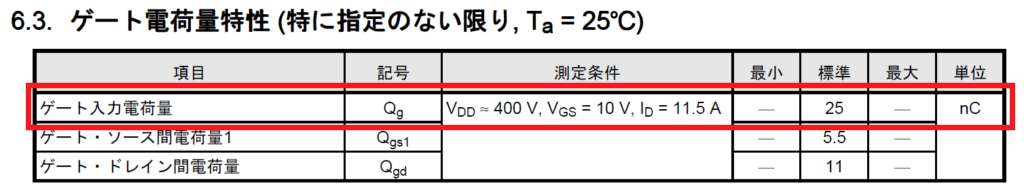

Qg :ゲート入力電荷量

FETをオンするためゲート電圧を印加時に、

指定のゲート電圧(10Vが多い)になるのに必要な電荷量です。

このQgを元に、必要なゲート電流と、スイッチング速度が算出できます。

入力電圧Vin=10Vの場合は、このQgの値を使用します。

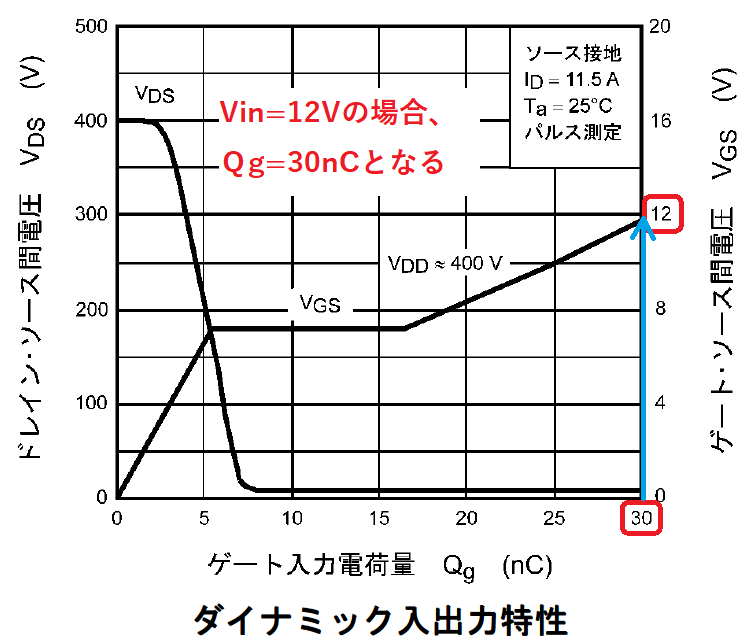

10Vでない場合、データシートのQg-VGSグラフ(ダイナミック入出力特性)を参照し、

入力電圧に相当するQgを使用します。

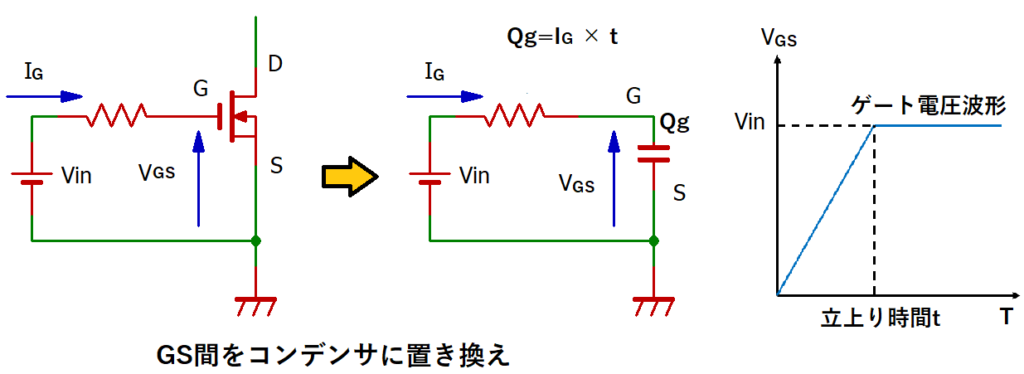

Qgはゲート電流IGをt時間流して、Vinまで充電されると考えると

Qg=IG × t

となります。

※厳密にはミラー効果により、ゲートから見た容量が変化して、IG 一定ではないのですが、大きな影響はないので簡略化しています。

tはゲート電圧がVinまで達する時間、つまり立上り時間になります。

つまり、Qgが大きいと、その分ゲート電流を多く流す or 立上り時間が長くなります。

ゲート制御回路からゲートに5mA流せるとした場合、t = Qg/IGなので、

Qg=10nC なら t = 10nC/5mA = 2us

Qg=50nC なら t = 50nC/5mA = 10us

となり、Qgが5倍なら、立上り時間も5倍になります。

FETの構造上、オン抵抗Ronが小さいほど、Qgが大きくなります。

消費電力を気にして、Ronをかなり小さいものを選ぶと、Qgが非常に大きくなり、

スイッチング時間に影響する場合があるので、注意が必要です。

<ゲート抵抗の決め方等については、下記で解説しています>

<回路工作で役立つ工具類を下記の記事で紹介しています>