この記事でわかること

・オペアンプの主な性能指標

・オペアンプの種類と特徴、選定のポイント

・各種オペアンプの定番(ロングセラー)品

オペアンプとは演算増幅器(Operational Amplifier)のことで、

信号を増幅する働きを利用して加減算や微積分などの演算処理ができます。

オペアンプには汎用タイプから、高精度や高速タイプなど様々な種類があり、

用途に応じて選定をする必要があります。

本記事ではオペアンプ選定に必要な知識として、各種オペアンプの特徴を説明し、

各タイプのロングセラー(定番)品を紹介します。

オペアンプの使い方については下記記事で解説しています。

本記事はオペアンプを選定する際の基礎知識を説明することが目的であり、

解説する製品の機能や回路の動作を保証するものではありません。

ここで紹介する選定方法が適切で無い場合がある為、

使用の際は、デバイスのデータシートを必ず確認の上、

回路への利用については自己責任でお願いします。

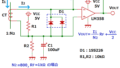

オペアンプの性能を表す用語

オペアンプの種類について述べる前に、性能を表す主な用語の説明をします。

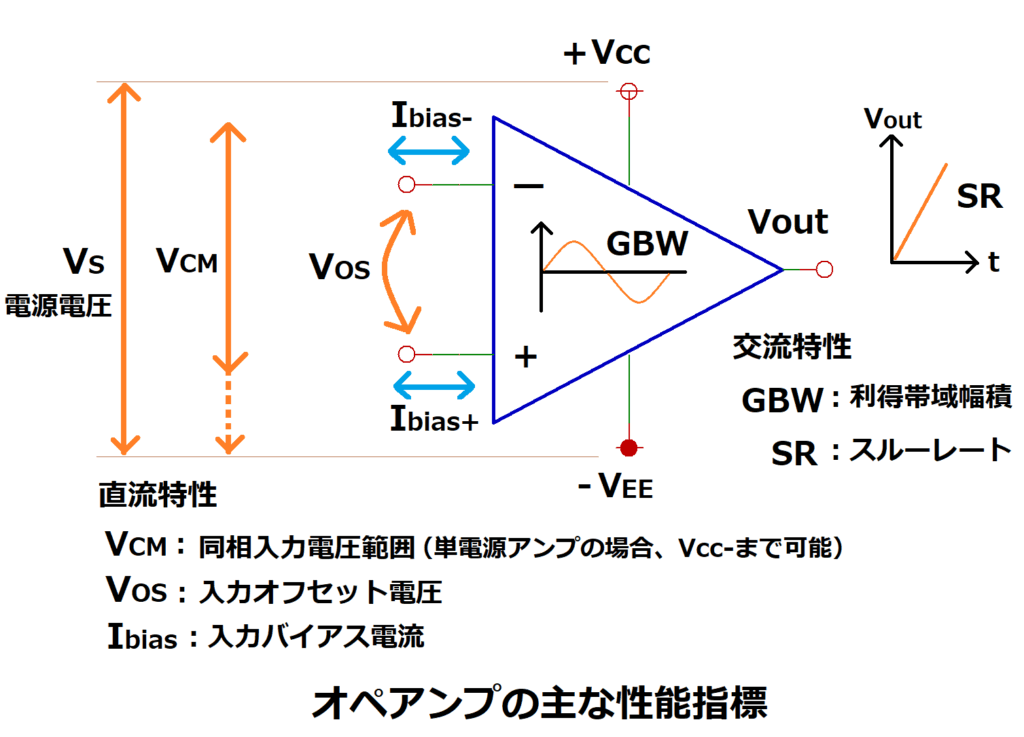

<動作範囲>

VS[V]:電源電圧

正電源端子+VCC(正電源)と負電源端子-VEE(負電源)間に印加できる電圧。

両電源タイプは正電源と負電源の差として±表記され、

単電源タイプは-VEEがGND接続されるので、+VCCに印加される電圧として表記されます。

VCM[V]:同相入力電圧範囲

IN+(+入力)とIN-(ー入力)それぞれの有効な入力電圧範囲。

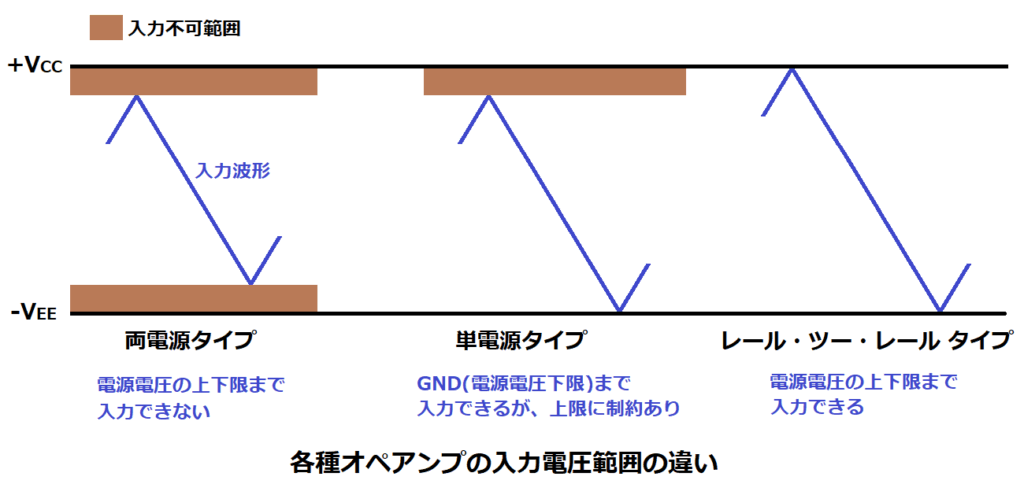

基本的にはVSの範囲内で、両電源タイプの場合、電源電圧の上下限値よりも小さく、

単電源タイプは一般的に入力電圧の下限値は0Vですが、上限は+VCCよりも低いです。

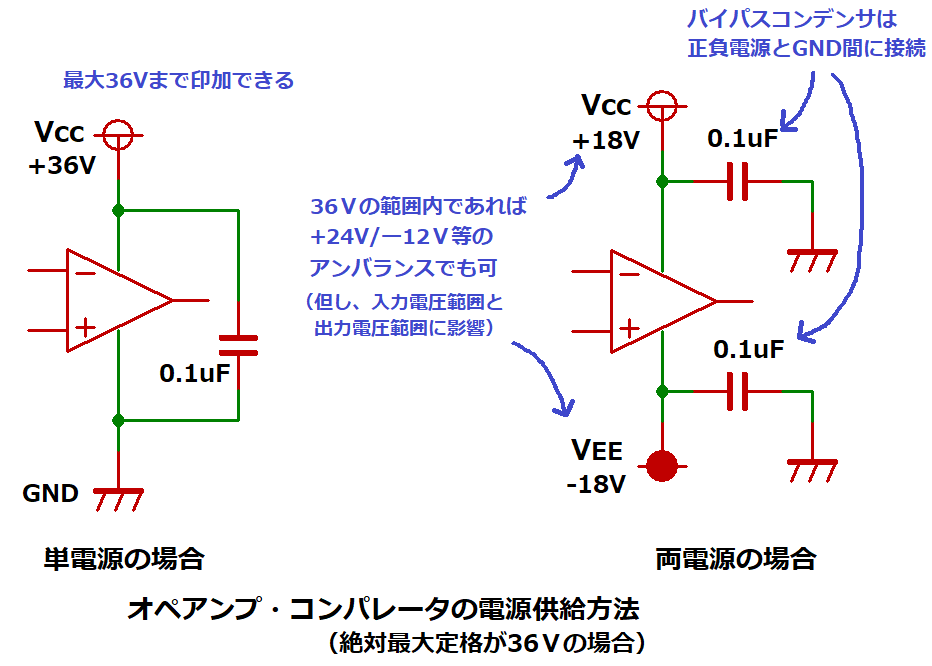

<電源電圧と同相入力電圧範囲について>

電源供給方法には両電源と単電源があり、それぞれに対応したオペアンプがありますが、

基本的には両電源又は単電源タイプ共に、どちらの電源供給方法でも動作可能です。

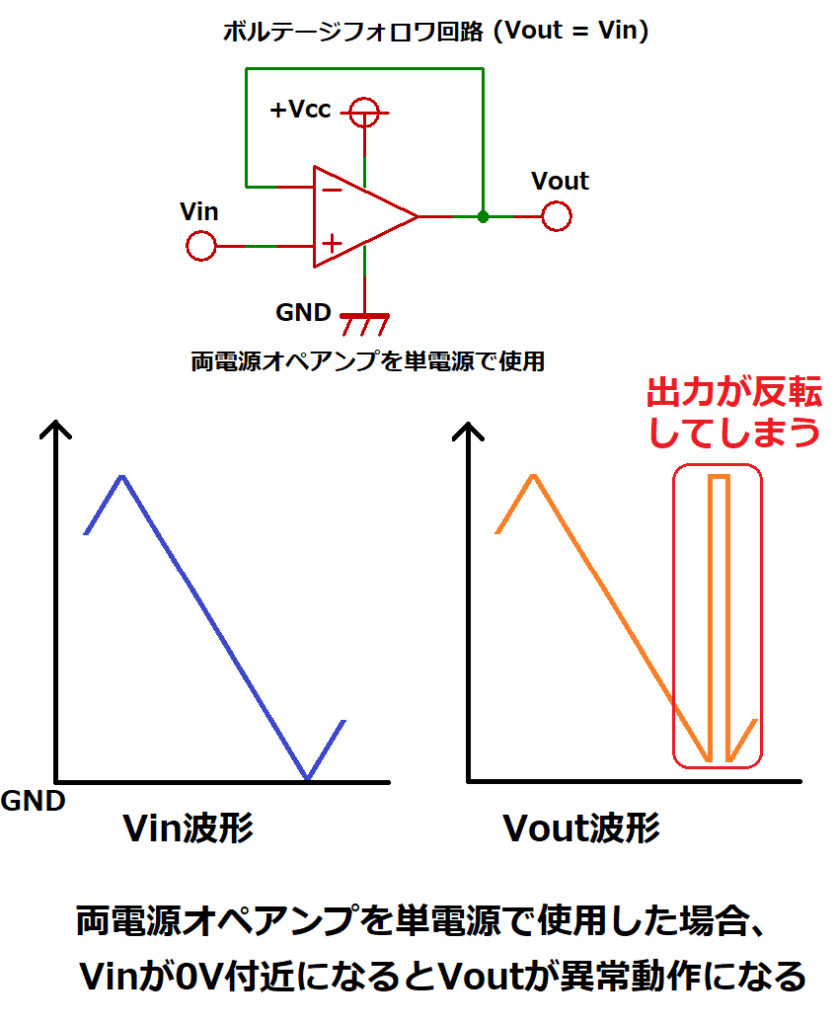

但し、両電源タイプのオペアンプを単電源で使用した場合、

同相入力電圧範囲が電源電圧より2~3V程度せまくなるため、

負電源側をGNDにして動作させると、入力電圧が0V付近になると正常に動作できずに

出力が反転する等の異常動作が発生する場合があります。

両電源タイプのオペアンプは両電源で使用することで、負電圧を入出力でき、

反転及び非反転どちらの増幅回路も使えるため、特性の良い回路を構成可能です。

また、電源電圧の中央がGNDになるので、GND付近の微小電圧を入出力させたい場合は、

単電源タイプより正確に動作できます。

このような理由から、両電源オペアンプの電源には±15Vや±12Vを用いることで、

±10V信号を扱えるようにしています。

単電源タイプは単電源で使用した場合、入力電圧が0Vでも正常に動作しますが、

入出力電圧の上限を電源電圧ギリギリまで上げたい場合は

レール・ツー・レールタイプを使用する必要があります。

(但し、負荷によって若干の出力電圧低下が発生します)

<直流特性>

VOS[V]:入力オフセット電圧

+入力とー入力に同じ電圧を入力しても内部で発生する電位差で、

これが増幅されて出力電圧に誤差が生じます。

逆に言えば、出力電圧を0Vにするために必要な±入力間に印加すべき入力電圧差になります。

Ibias[A]:入力バイアス電流

理想オペアンプは入力インピーダンスが無限大なので、

±入力への入力電流はゼロですが、実際に流れる電流値のことです。

入力バイアス電流が入力端子に接続された抵抗を流れることで入力電圧が電圧降下し、

オフセット電圧となって出力電圧に誤差を生じます。

これを防ぐ方法として、反対側の入力端子に補償用抵抗を設ける場合があります。

入力バイアス電流補償用抵抗の効果については下記記事で説明してます。

<交流特性>

SR[V/μs]:スルーレート(Slew Rate)

オペアンプの動作速度を示すもので、単位時間(1μs)あたりに出力が変化できる電圧です。

これが小さいと高周波で出力電圧が高い場合、出力波形が歪みます。

GBW[MHz]:利得帯域幅積(Gain Bandwidth Product)

利得(ゲイン)× 帯域(周波数)で定義され、

使用するゲインにおいて動作できる周波数の上限を示します。

例えば、GBWが1MHzのオペアンプをゲイン10倍で使用する場合、

周波数は1MHz/10=100kHzまで動作できます。

但し、GBWが高くても、SRが低いと出力波形が歪む場合があります。

<直流特性と交流特性について>

一般的な傾向として、直流特性と交流特性はトレードオフの関係になっており、

入力オフセット電圧が低いと、GBWが低くなる傾向があります。

このため、オペアンプ選定の際はどちらの特性を優先するか決めておきます。

例えば、温度センサの信号増幅など高精度を求める際は直流特性、

オーディオやフィルタ処理など高速動作が必要な場合は交流特性を重視します。

また、ゲインがある程度大きくないと動作が不安定(発振)となるオペアンプもあるので、

ゲインが1のボルテージフォロワにする場合は注意が必要です。

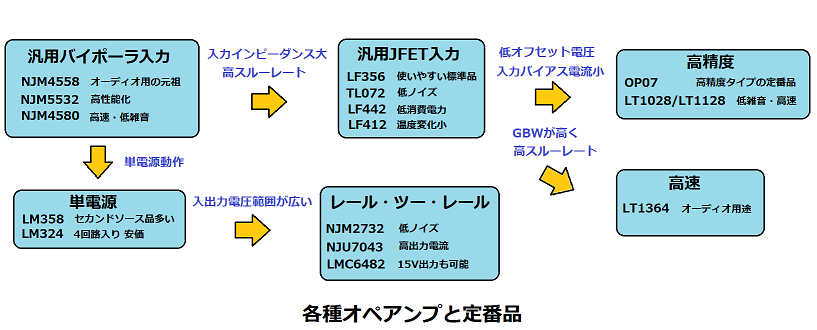

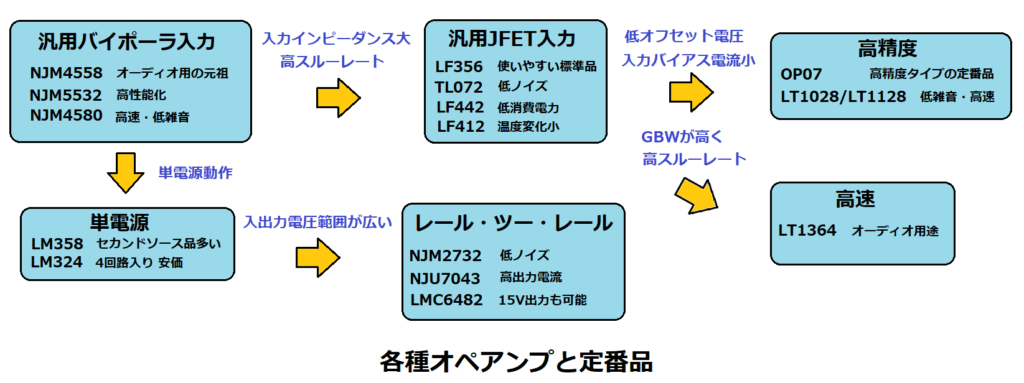

オペアンプの種類と特徴

オペアンプは大別すると以下の5種類があり、それぞれに長所と短所があります。

例えば、高精度タイプは直流特性は良いが、交流特性が低かったり、

逆に交流特性の良い高速タイプは直流特性が低い場合があることから、

用途に応じて必要とする特性、あまり重視しない特性を理解した上でオペアンプを選びます。

<汎用オペアンプ>

全体にバランスの取れた特性で広い用途に使え、一般的に低価格で古くからの定番品が多いです。

オペアンプ内の入力回路に使用されているトランジスタの種類によって、以下に分類されます。

・バイポーラ入力タイプ

入力回路がバイポーラトランジスタで構成されており、オペアンプ初期からあるタイプです。

入力オフセット電圧が低く、低ノイズですが、入力バイアス電流や消費電流が大きいです。

・JFET入力タイプ

入力回路がJFET(接合型電界効果トランジスタ)で構成されており、

入力バイアス電流が小さく、高スルーレートですが、入力オフセット電圧は高いです。

本記事で紹介する汎用オペアンプは上記の2タイプですが、

レール・ツー・レール などの他のオペアンプには次のCMOS入力タイプもあります。

・CMOS入力タイプ

入力回路がCMOSで構成されており、3つのうちで最も新しいタイプです。

JFET入力タイプと似ていて、入力バイアス電流が非常に小さく、消費電流も小さいですが、

ノイズが大きい傾向があります。

<単電源オペアンプ>

単電源で使用することを目的としたオペアンプです。(両電源でも使用可能)

両電源オペアンプと違い、入力信号が0Vでも正常に動作でき、数十mV以下まで出力できます。

特性は汎用オペアンプと同等レベルで低価格品も多いです。

<レール・ツー・レール オペアンプ>

レールとは電源入力のことで、電源電圧上限近くまで入出力できる単電源オペアンプの1種で、

フルスイング タイプとも呼ばれます。

入力のみ対応するタイプを入力レール・ツー・レール、出力のみは出力レール・ツー・レール、

入出力両方とも対応するものを入出力レール・ツー・レールと呼びます。

<高精度オペアンプ>

入力オフセット電圧や入力バイアス電流が低いなど、直流特性に優れたオペアンプで、

低ノイズ性もあることから、微小な直流電圧を高精度に増幅できます。

しかし、GBWなどの交流特性が低く、汎用タイプより劣る場合もあることから、

直流信号を使用するセンサ信号や計測回路で使われることが多いです。

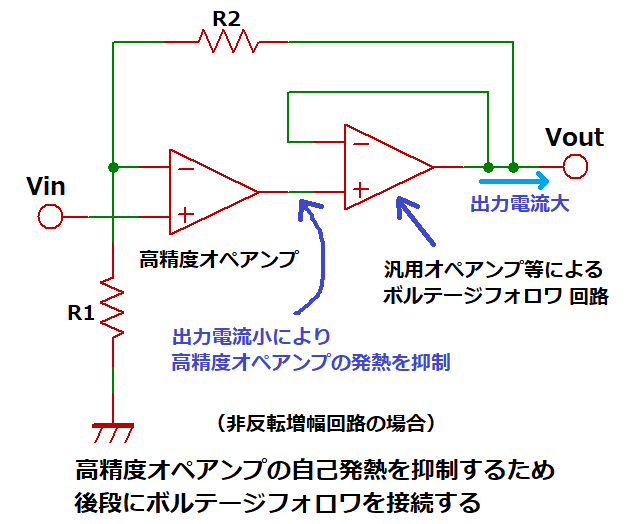

高精度アンプは直流特性の温度変化が小さい低ドリフト性を持っていますが、

温度変化を低減するために後段にボルテージフォロワ回路を接続すると、

高精度アンプの出力電流が減ることで発熱を低減でき、高精度を維持できます。

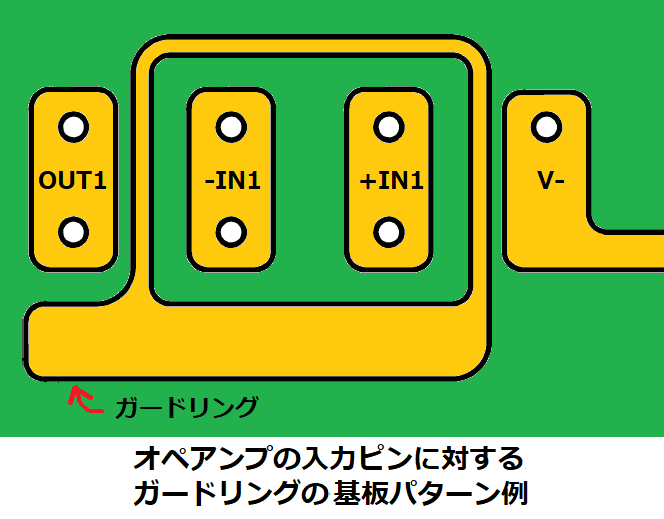

また、基板表面からのリーク電流による入力バイアス電流の増加を防ぐため、

±入力端子をガードリングする場合もあります。

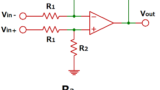

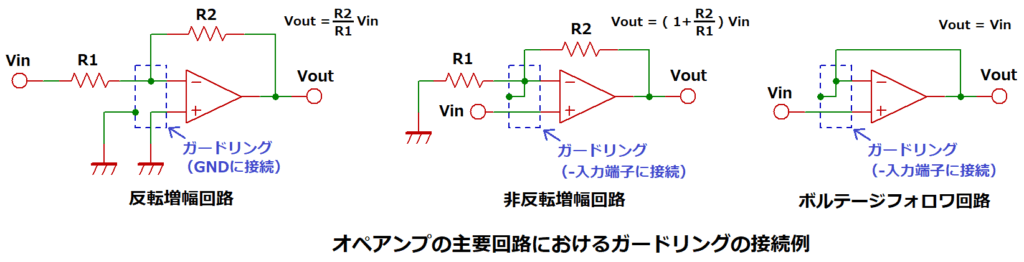

<オペアンプ入力ピンのガードリング>

プリント基板表面の汚れや湿度が高いと基板表面に流れるリーク電流が影響します。

例えば、プリント基板のパターン間の抵抗が106 MΩ だとすると、

入力ピンの付近に5Vのパターンが近接している場合、

5V/106 MΩ=5pA のリーク電流が入力ピンに流れます。

高精度オペアンプは入力バイアス電流が数十fA(※)レベルの非常に小さい製品もありますが、

このリーク電流によって精度が大きく低下してしまいます。

※f:フェムト(10-15 )、1fA=0.001pA なので、10fAなら0.01pA

ガードリングは図の様に、入力ピンと同電位のパターンで囲むことでリーク電流を防ぐ方法で、

仮に、入力ピンとガードリング間の電位差が5mV 以内に保たれれば、

リーク電流は5mV/106 MΩ=0.005pA と大きく低下できます。

<高速オペアンプ>

GBWが広く、スルーレートが高いなど、交流特性に優れたオペアンプで、

高周波でも波形が歪みにくいため、音声信号などに用いられます。

※GBWが広くても、スルーレートが高くないと高周波信号で波形が歪む場合がある。

ただし、高速動作のため消費電流は大きめで、

入力オフセット電圧や入力バイアス電流などの直流精度が汎用タイプより劣る場合もあります。

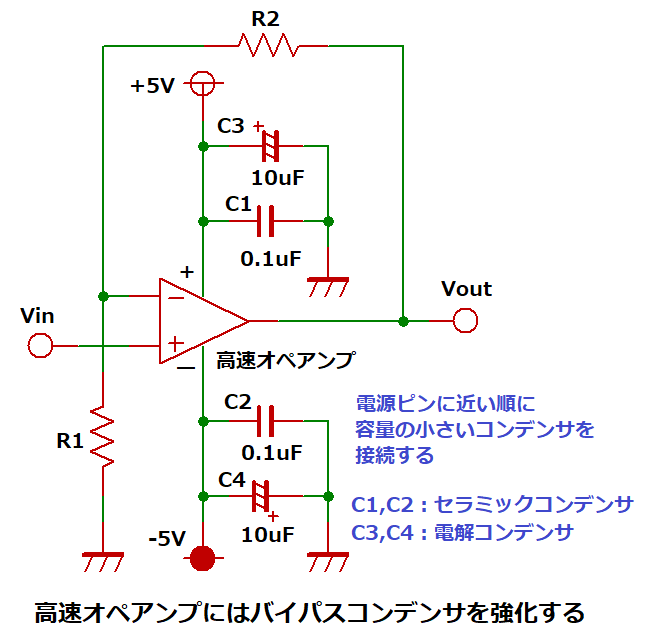

高速オペアンプは消費電流が急激に変化することから、

電源インピーダンスが高いと電源電圧の変動が大きくなって動作が不安定になりやすいため、

バイパスコンデンサを強化します。

具体的には、電源ピンに近い順に小容量、大容量となるように接続します。

大容量は電解コンデンサ(以下、電コン)にすることで、

電解コンのESR(等価直列抵抗)が電源ラインの発振を防いでくれます(※)。

※電解コンのESRと呼ばれる内部抵抗成分は他のコンデンサに比べ大きいため、

位相補償回路を形成することで発振を抑制します。

このように発振防止に役立つESRですが、大きいと発熱や電圧降下を発生させる欠点もあります。

電源回路の位相補償については下記記事で解説しています。

各種オペアンプと定番品

ここで紹介するオペアンプは発売から20年以上経過しており、

これより高性能で低価格な製品は多々ありますが、

ロングセラー品は長年使用されていた実績から信頼性が高く、

セカンドベンダーも多いことから、安価で入手しやすいです。

また、設計例を見つけやすいので、使いやすいという長所もあります。

以下の製品は、特に記載の無い場合は2回路入りで、記載する定格値については

直流特性(オフセット電圧、入力バイアス電流など)はmax値、

交流特性(SR(スルーレート)、GBW(利得帯域幅積)など)はtyp値を記載しています。

また、これらの値についてはメーカーによって異なるため、参考程度として下さい。

記載するメーカー略称は以下の通り。

TI:テキサス・インスツルメンツ

日清紡:日清紡マイクロデバイス(旧 新日本無線)

アナデバ:アナログ・デバイセズ

ONセミ:オン・セミコンダクター

STマイクロ:STマイクロエレクトロニクス

<汎用バイポーラ入力>

NJM4558(日清紡)、RC4558(TI)

オリジナルは1971年にレイセオン社から発売され、

オーディオ用オペアンプの元祖とも言える製品で、

検索するとオーディオ関連で多くの設計例を見る事ができます。

セカンドソース品も多く、入手しやすい価格なので、現在でも一般用途で使用されています。

但し、スルーレートは大きくないため、高速動作には不向きです。

オフセット電圧6mV 入力バイアス電流500nA SR 1V/us GBW 3MHz 電源電圧±4V~±18V

NJM5532(日清紡)、NE5532(TI)

NJM4558より雑音特性に優れ、交流特性(SRやGBW)が向上しています。

オフセット電圧4mV 入力バイアス電流800nA SR 8V/us GBW 10MHz 電源電圧±3V~±22V

NJM4580(日清紡)、RC4580(TI)

高速で低雑音(入力換算雑音電圧VN=0.8uVrms)であり、低電圧電源で動作できます。

オフセット電圧3mV 入力バイアス電流500nA SR 5V/us GBW 15MHz 電源電圧±2V~±18V

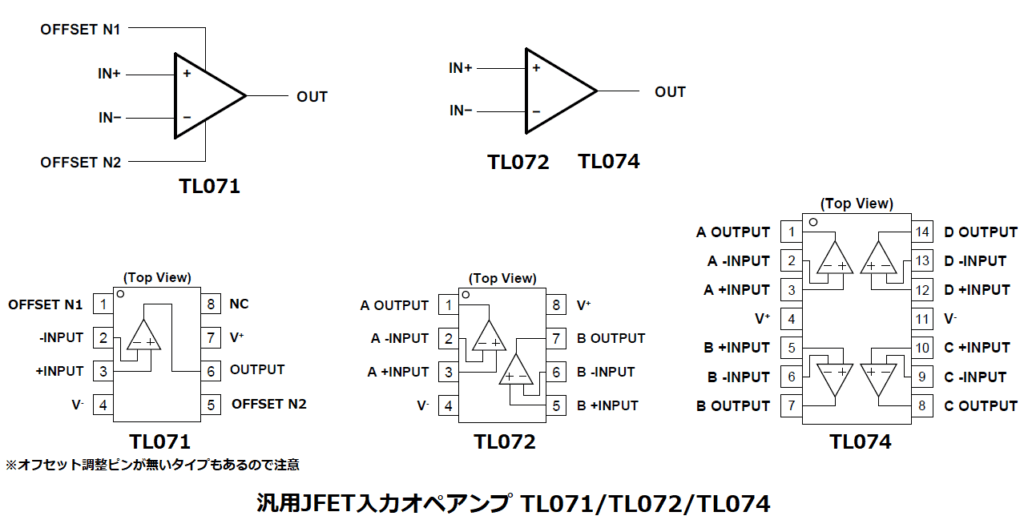

<汎用 J-FET入力>

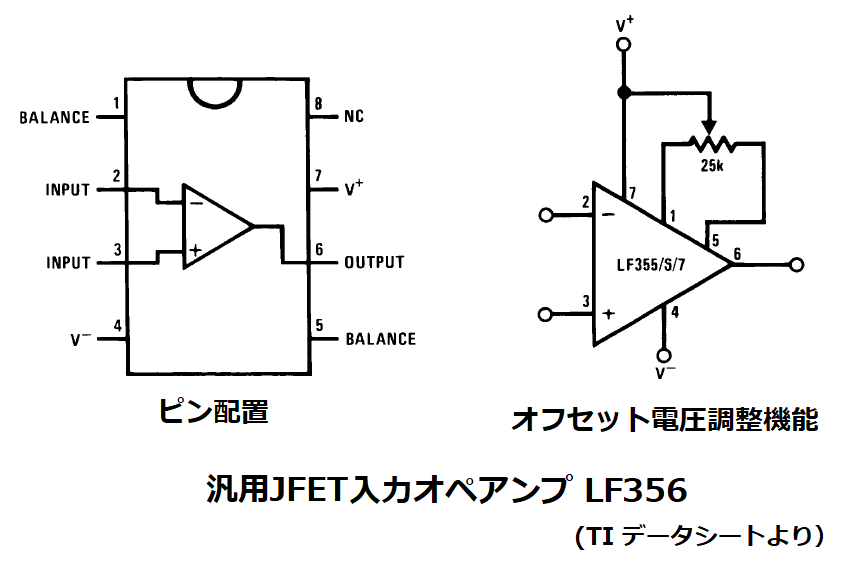

LF356(TI)

1970年代に発売した古い製品ですが、汎用タイプとしては十分な性能を持っています。

1回路入りで、オフセット調整用のピンに抵抗を接続することでオフセット電圧を小さくでき、

精度を高めることができます。

オフセット電圧13mV 入力バイアス電流8nA SR 12V/us GBW 5MHz 電源電圧±5V~±15V

TL072(TI)、NJM072(日清紡)

2回路入りですが、1回路入りでオフセット調整端子のあるTL071、

4回路入りのTL074もあります。

元々は汎用タイプのTL081/082/084のオーディオ用として発売され、低ノイズ・低ひずみです。

オフセット電圧15mV 入力バイアス電流7nA SR 13V/us GBW 3MHz 電源電圧±4V~±18V

LF442(TI)

入力バイアス電流が小さく、低消費電力(消費電流400uA)で動作できることから、

携帯機器やバッテリー駆動の機器などに適しています。

オフセット電圧7.5mV 入力バイアス電流3nA SR 1V/us GBW 1MHz 電源電圧±5V~±18V

LF412(TI)

入力オフセット電圧が低く、温度による電圧変化(ドリフト)も小さいことから、

安定した精密計測が求められる機器に向いています。

オフセット電圧3mV 入力バイアス電流8nA SR 13V/us GBW 3MHz 電源電圧±3.5V~±18V

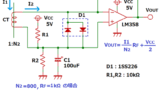

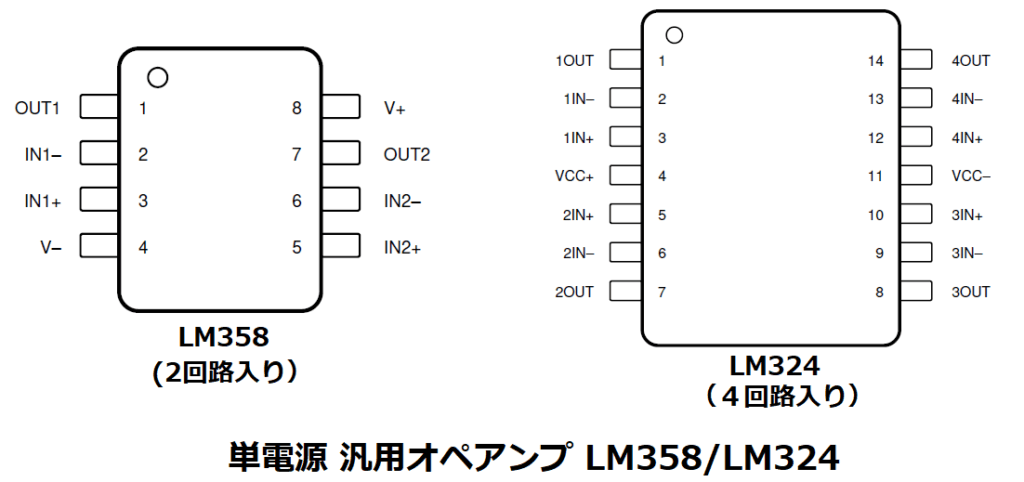

<単電源>

LM358(TI)

単電源オペアンプの定番品であり、ONセミやSTマイクロなどのセカンドソース品が多いです。

LM2904(TI)やNJM2904(日清紡)は-40℃動作対応品です。

また、ほぼ同等の性能を持つLM324は4回路入りで価格は同程度と、コスパが良いです。

電源電圧は3V~36Vと広範囲で、同相入力電圧範囲はVccー2Vとなるため、

5V電源の場合、入力電圧の範囲は0V~3Vとなります。

オフセット電圧7mV 入力バイアス電流250nA SR 0.3V/us GBW 0.7MHz 電源電圧3V~30V

<レール・ツー・レール(フルスイング)>

ここで紹介する3点は全て入出力レール・ツー・レールです。

NJM2732(日清紡)

入力電圧範囲が0~Vcc、出力電圧範囲は0.1V~Vccー0.1V(負荷抵抗20kΩ時)です。

バイポーラ入力なので、入力オフセット電圧が5mVと低く、

低雑音(入力換算雑音電圧(10nV/√Hz))で、温度変動も小さい特徴があります。

CMOS入力タイプと比べ、位相余裕が大きいので発振に対する安定性は良いですが、

入力バイアス電流は大きいことから、出力電圧への影響を無くすため、

入力バイアス電流補償用抵抗を入れる必要が生じる場合があります。

また、出力電流は±2.5mA程度と小さいことから、用途としては低ノイズ性が求められる

微小電圧信号の増幅などに利用されます。

オフセット電圧5mV 入力バイアス電流250nA SR 0.4V/us GBW 1MHz 電源電圧1.8V~6.0V

NJU7043(日清紡)

入力電圧範囲が0~Vcc、出力電圧範囲は0.05V~Vccー0.05V(負荷抵抗10kΩ時)です。

CMOS入力なので、入力バイアス電流が非常に小さく、入力バイアス電流補償用抵抗は不要です。

また、高出力電流(40mA)なので、負荷を駆動させる用途に向いています。

但し、入力オフセット電圧が高く、温度変動も大きめです。

オフセット電圧10mV 入力バイアス電流1pA(typ) SR 0.7V/us GBW 0.8MHz 電源電圧1.8V~5.5V

LMC6482(TI)

電源電圧が15Vまで対応しているため、入出力電圧が高くとれます。

CMOS入力ですが、入力オフセット電圧は比較的低くなっています。

オフセット電圧3mV 入力バイアス電流4pA SR 1.3V/us GBW 1.5MHz 電源電圧3V~15.5V

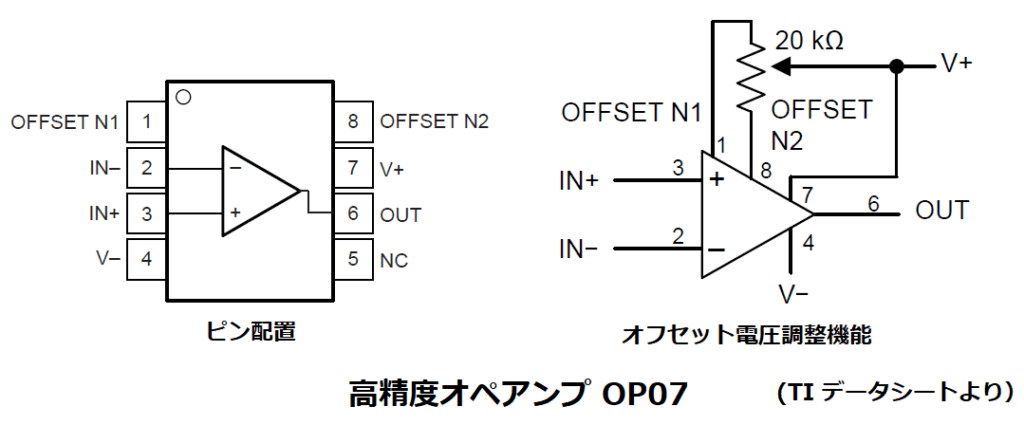

<高精度>

OP07(TI)

高精度オペアンプの定番品として40年以上の歴史があります。

アナデバ製もありますが、新規設計非推奨となっています。

1回路入りでオフセット調整端子を持ち、オフセット電圧や入力バイアス電流が小さいため、

微小電圧入力でも高精度の増幅が可能ですが、SRやGBWが小さい為、高速動作には不向きです。

このため、センサ信号の増幅などの直流信号処理に使われます。

オフセット電圧250μV 入力バイアス電流14nA SR 0.3V/us GBW 0.6MHz 電源電圧±3V~±18V

LT1028/LT1128(アナデバ)

1回路入りの低雑音高精度高速オペアンプです。

この2つは安定動作が保証される最小ゲインが異なり、LT1028はSR 15V/us、GBW 75MHzと

高速ですが、ゲインが2倍以上にしないと発振の恐れがあります。

LT1128はSR 6V/us、GBW 20MHzと、LT1028より低速ですが、

ゲインが1倍でも安定動作できることから、ボルテージフォロア回路に使用できます。

オフセット電圧80μV 入力バイアス電流180nA SRとGBWは上記記載 電源電圧±4V~±16V

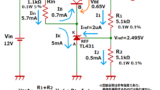

<高速>

LT1364(アナデバ)

SRとGBWが非常に高く、高速動作が可能であり、オーディオ用途で利用されています。

オフセット電圧2.2mV 入力バイアス電流3uA SR 1000V/us GBW 70MHz 電源電圧±2.5V~±15V