この記事でわかること

・整流ダイオードの種類と特徴

・ダイオードを使用する際の注意点

・回路に応じたダイオードの使い分け方

ダイオードは大別すると、整流用と定電圧用に分かれます。

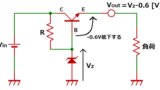

定電圧用は一定の電圧を維持するのに使用され、

ツェナーダイオードが該当します。

ツェナーダイオードの使い方については下記記事で解説しています。

一方の整流用は以下に示すように様々な種類があります。

このため、整流ダイオードを使用する際は、

個々の特徴を生かし、回路に応じて選択する必要があります。

本記事では、整流用に限定し、

ダイオードの選び方&使い方について解説します。

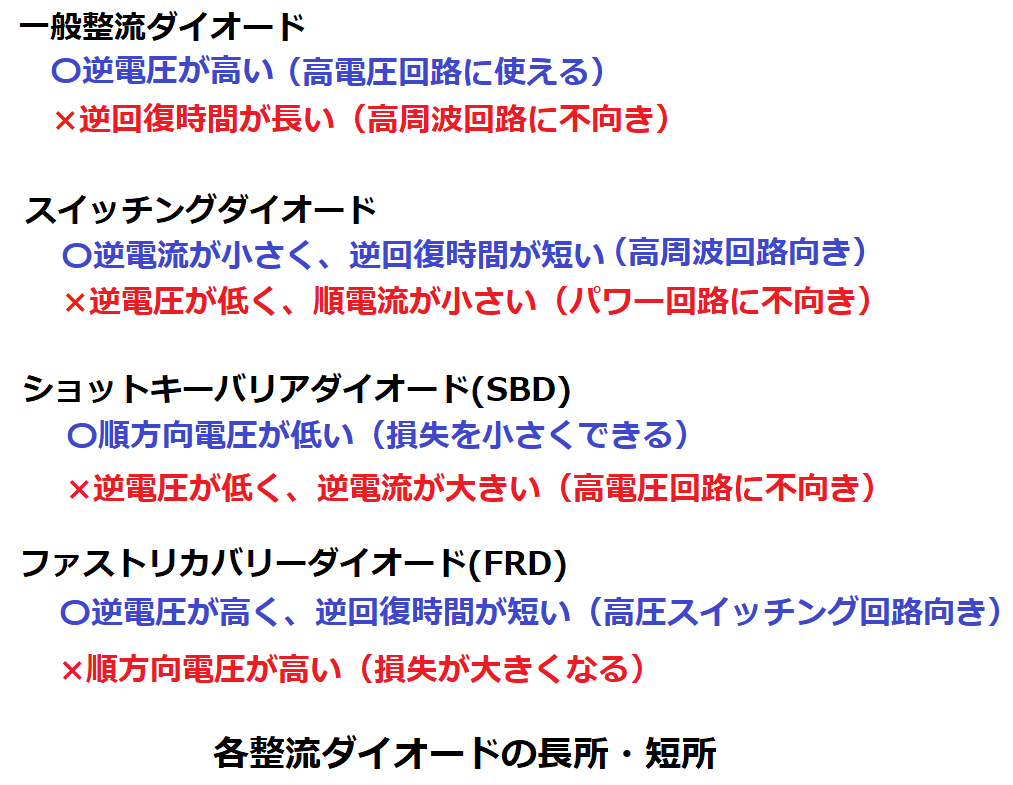

一般整流ダイオード

一般整流ダイオードの標準的な仕様は以下になります。

逆電圧 VR :400V以上と高い(〇)

順方向電圧 VF :1V程度

順電流 IF :1A以上が多く、パワー回路向け

逆電流 IR :10uA程度

逆回復時間 trr :10us程度と長い(×)

逆電圧が高いので、高電圧回路に向いています。

しかし、逆回復時間が長いので、kHzレベルの高周波回路には使えません。

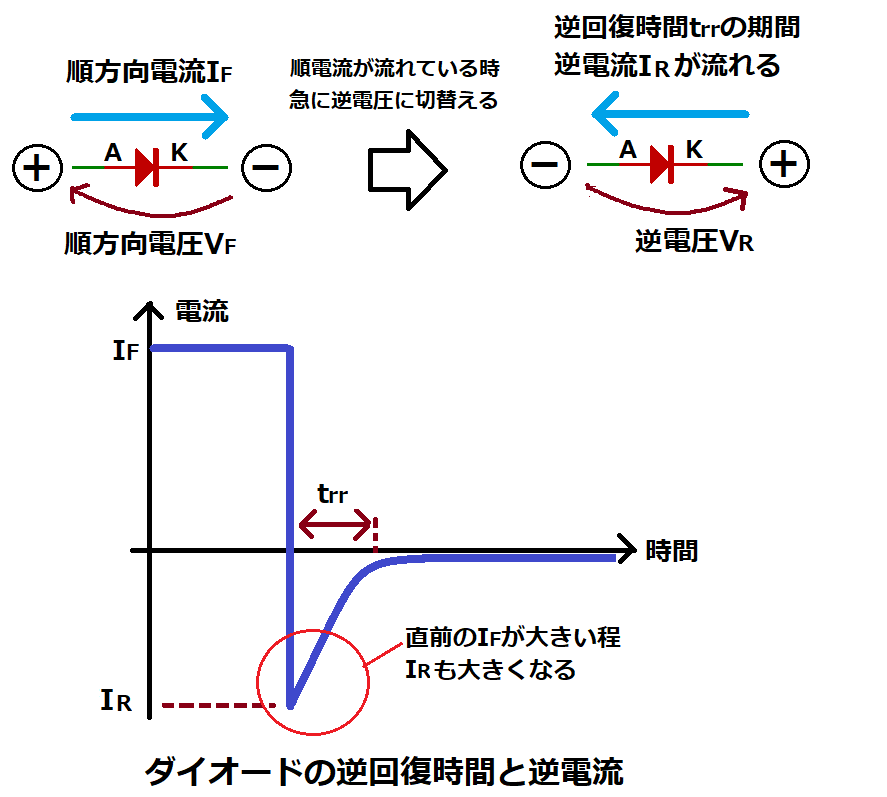

逆回復時間とは、順方向電圧が印加された状態から、

逆電圧に切り替わった時に、一次的に逆電流が流れてしまう時間です。

本来、ダイオードはカソード(K)からアノード(A)に電流を流しませんが、

順電流が流れている時に、急に逆電圧を印加すると

短い時間ですが、逆方向(K→A)に電流が流れます。

つまり、逆回復時間中はダイオードとしての機能(逆電圧時に電流をオフする)が働きません。

逆回復時間が10usの場合、交流電圧の半周期が10us以内なら、

逆電圧の期間中ずっと逆電流が流れたままです。

この時の周波数は、1/20us=50kHzとなり、

スイッチング周波数50kHz以上では整流動作が全くできないことを意味します。

また、逆電流が流れることで発生する逆方向損失(VR×IR)も

周波数が高いと、逆電流が流れる頻度も多くなるので増大します。

以上の理由から、一般整流ダイオードは商用AC電源(50Hz/60Hz)等の

低周波回路に使用されます。

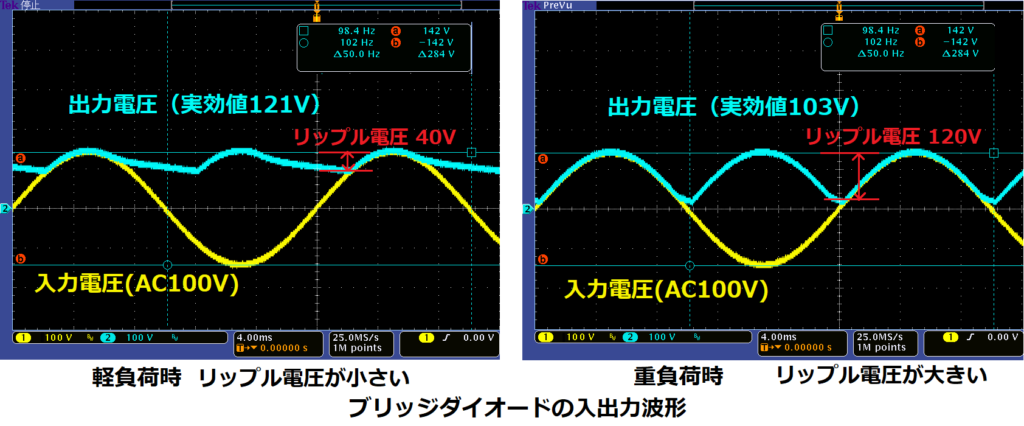

ブリッジダイオードは、商用AC電源をDC電源に変換するために、

一般整流ダイオード4個を1つのパッケージにまとめたものです。

※高周波動作用として、SBD、FRDのブリッジダイオードも少数ながら存在し、

スイッチング電源の2次側電圧を整流する場合などに使用します。

ブリッジダイオードの出力側にコンデンサをつけて、出力電圧を平滑します。

入出力波形を見ると、AC100V 50HzのAC電圧がDC電圧となって出力されていますが、

一定電圧でなく、脈流になっています。この電圧幅をリップル電圧と呼びます。

このリップル電圧は、負荷とコンデンサの容量によって変化します。

重負荷(出力電流が大)で容量が小さい程、リップルは大きくなり、

DC電圧の実効値も低下します。

スイッチングダイオード

スイッチングダイオードの標準的な仕様は以下になります。

逆電圧VR :100V以下の低電圧が多い(×)

順方向電圧VF :1V程度

順電流IF :100mA以下が殆どで、小信号回路向け

逆電流IR :1uA以下と小さい(〇)

逆回復時間trr :数ns程度と短い(〇)

逆回復時間が非常に短いので、kHzレベルの高周波回路に使用できます。

但し、逆電圧が低く、順電流も小さいので、

制御回路などの低電圧回路の使用に限定されます。

東芝製 1SS181, 1SS184, 1SS226は40年以上販売されている定番スイッチングダイオードです。

2素子入りで、内部接続の組合せが違いますが、定格は殆ど同じで、VR=85V、IF=100mAです。

IR=0.5uA、trr=4nsが小さいので、高速スイッチング回路に適しています。

高電圧パワー回路の場合は、

この後に出てくるファスト・リカバリ・ダイオード(FRD)を使用します。

※スイッチングダイオードについては、

メーカーによっては、整流ダイオードの一種として扱っており、

逆電圧が数百Vのパワー回路用でもスイッチングダイオードと称している製品もあります。

ショットキーバリアダイオード(SBD)

SBDの標準的な仕様は以下になります。

逆電圧VR :150V以下と低い(×)

順方向電圧VF :0.5V以下の低いものがある(〇)

順電流IF :1A以上と大きい

逆電流IR :mAレベルの大きいものがある(×)

逆回復時間trr :数us程度

最大の特徴は順方向電圧VFが低いことです。

これは他のダイオードがPN接合で構成されているのに対し、

ショットキー接合であることが理由です。

VFが低いことで、順方向電圧印加時は、

大電流でも損失(P=VF×IF)を小さくできます。

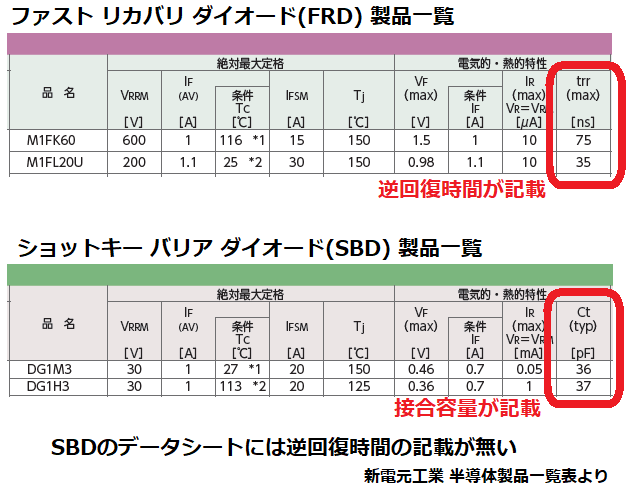

ここで、逆回復時間が短いと記載していますが、

逆回復特性はPN接合における少数キャリア蓄積効果によって発生するため、

多数キャリア動作であるショットキー結合には逆回復特性が存在しないことから、

SBDのデータシートには逆回復時間が記載されていません。

しかし、SBDの接合容量Ctの影響により、

逆電圧印加時に瞬間的に逆電流が流れるため、

逆回復特性と同等の動作をします。

このため、データシートにはtrrの代わりにCtが記載されており、

この値が小さい方が、逆電流が流れる時間が短くなります。

一般整流ダイオードに比べ、この時間が短い事から、

大電流の高周波スイッチングに適しています。

しかしながら、逆電圧VRが低いため、高電圧回路には使用できません。

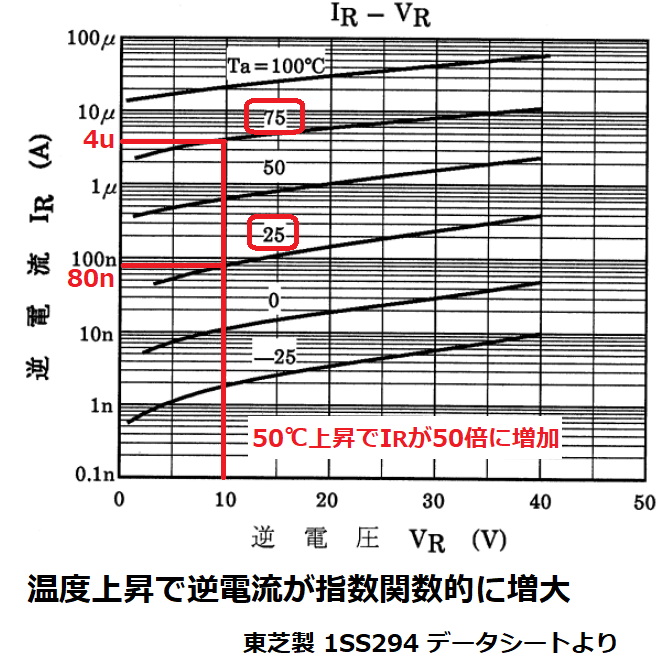

また、逆電流IRが大きいという欠点があるため、

逆電圧印加時の損失(P=VR×IR)は大きくなります。

しかも、逆電流は温度が高くなると、指数関数的に増大します。

つまり、逆電圧印加時の損失による発熱により、

逆電流が増えて損失が増大し、更に逆電流が増えることで

温度上昇が止まらなくなり、熱暴走と呼ばれる現象が発生し、

ダイオードが故障します。

また、SBD自体の発熱が低くても、

周辺部品の発熱による影響で逆電流が増大し、

整流動作というダイオード本来の機能を果たさなくなり、

回路が誤動作する問題が発生するため、

他のダイオードよりも注意して使用する必要があります。

※次世代半導体であるSiC(シリコンカーバイド)を使用したSBDは

逆電圧が高く(650V以上)、逆電流も小さい製品が出てきています。

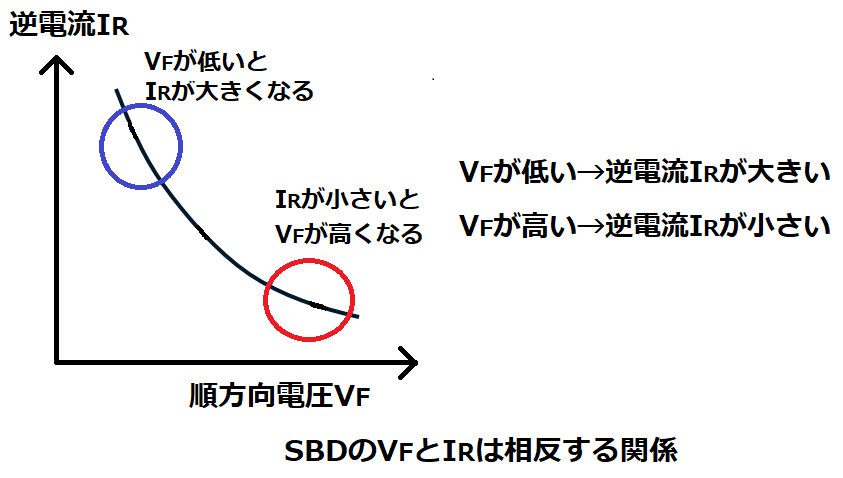

以上から、SBDは順方向電圧VFが低いという長所と、

逆電流IRが大きいという短所がありますが、

これは、SBDの特性上、相反する関係となります。

このため、SBDには低VFを優先したタイプと、

低IRを優先したタイプがあります。

<低VFタイプ>

損失を非常に小さくできるが、高温時に誤動作や熱暴走を起こしやすい。

用途:逆電圧が発生しない回路(逆接続防止、OR接続など)

高温環境下で動作しない回路(周辺部品に発熱部品が無い)

<低IRタイプ>

損失を多少犠牲にしても、高温時の動作が安定している。

用途:逆電圧が常に発生する回路(スイッチング電源など)

高温環境下で動作する回路(車載用など)

上記2タイプ以外にも、VFとIRが程よくバランスが取れたタイプや、

逆電圧VRをできるだけ高くした高耐圧タイプ等もあります。

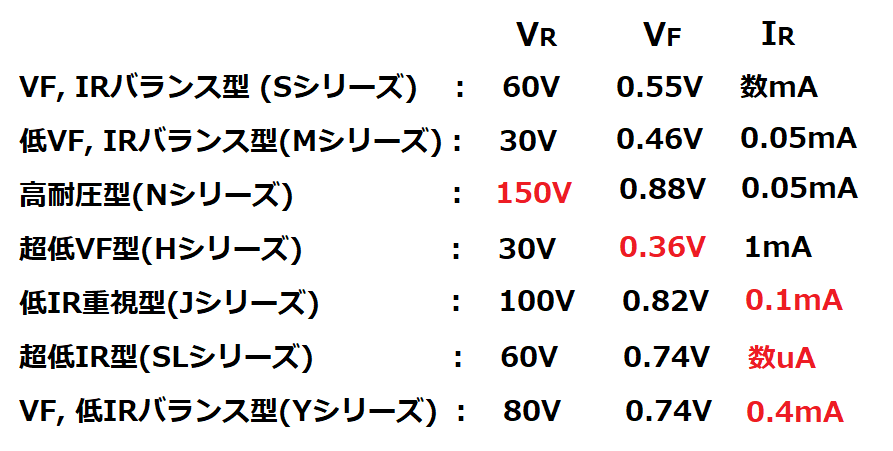

新電元工業製SBDの場合、以下のタイプがあります。

(定格については、そのシリーズで標準的な値を掲載)

ファストリカバリーダイオード(FRD)

FRDの標準的な仕様は以下になります。

逆電圧VR :200V以上と高い(〇)

順方向電圧VF :1~3V程度と高い(×)

順電流IF :1A以上と大きい

逆電流IR :数十µAと小さい

逆回復時間trr :数十ns程度と短い(〇)

逆電圧が高く、逆回復時間が短いので、

スイッチングダイオードやSBDが使えない

高電圧の高周波回路に適用できます。

欠点は順方向電圧が高いので損失が大きいことです。

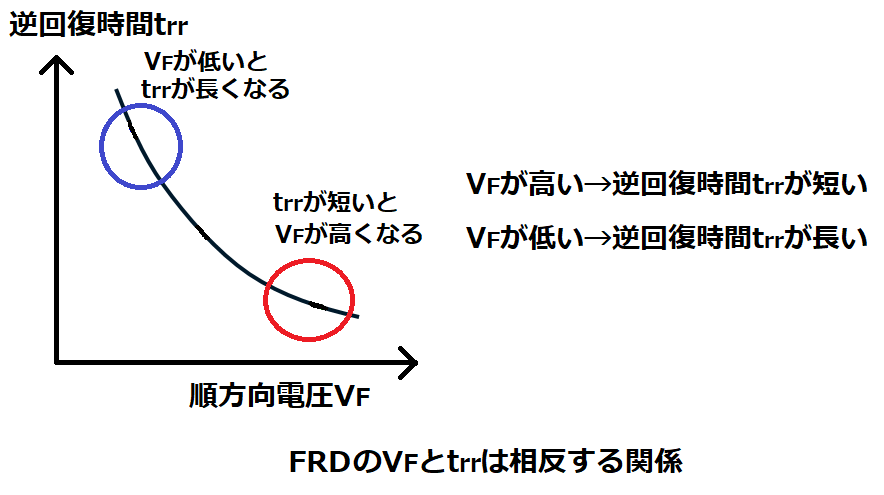

FRDは逆回復時間trrが短いという長所と、

順方向電圧VFが高いという短所がありますが、

これは、FRDの特性上、相反する関係となります。

このため、FRDには低trrを優先したタイプと、

低VFを優先したタイプがあります。

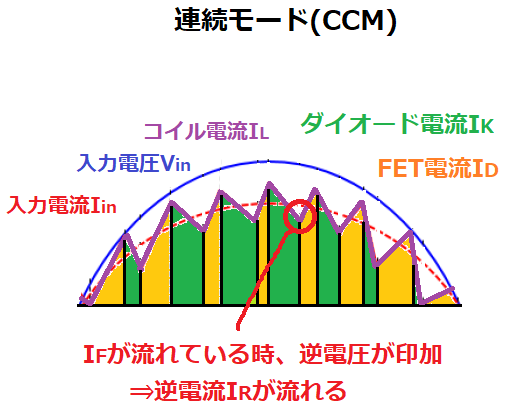

<低trrタイプ>

順方向電圧時の損失を多少犠牲にしても、逆電圧時の損失を小さくできます。

用途:順電流が大きい時に逆電圧に切替えを行う回路

例:PFC回路(※1)を連続モード(CCM)で動作させる場合

ダイオードに順電流が多く流れている時に急に逆電圧が印加されるため、

逆回復時間trrにおける逆電流が大きくなります。

※1:PFC回路:力率改善回路とも呼び、AC電源から高圧のDC電圧を出力します。

PFC回路の詳細については、下記記事で解説しています。

<低VFタイプ>

逆電圧時の損失を多少犠牲にしても、順方向時の損失を小さくできます。

用途:順電流が流れていない時に逆電圧に切替えを行う回路

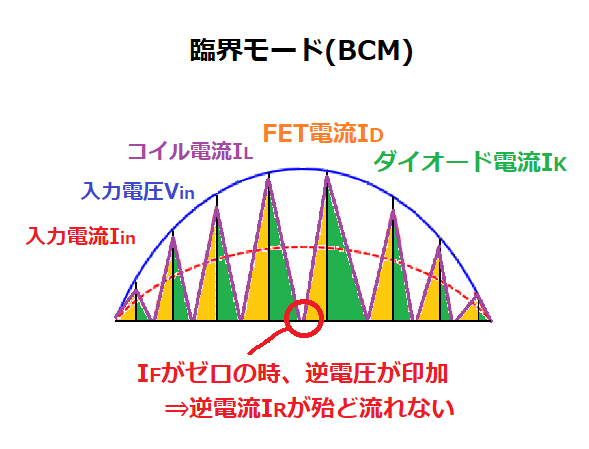

例:PFC回路を臨界モード(BCM)で動作させる場合

ダイオードに順電流が流れていない時に逆電圧が印加されるため、

逆回復時間における逆電流は発生しません。

このため、できるだけVFを低くした方が、効率が良くなります。

上記2タイプ以外にも、ソフトリカバリと呼ばれるタイプがあります。

これは、逆回復時間が極端に短いと、逆電流が急減した時に電流波形が波打つことで、

ノイズが発生するのを防ぐため、電流の急低下を抑えた動作を行うタイプです。

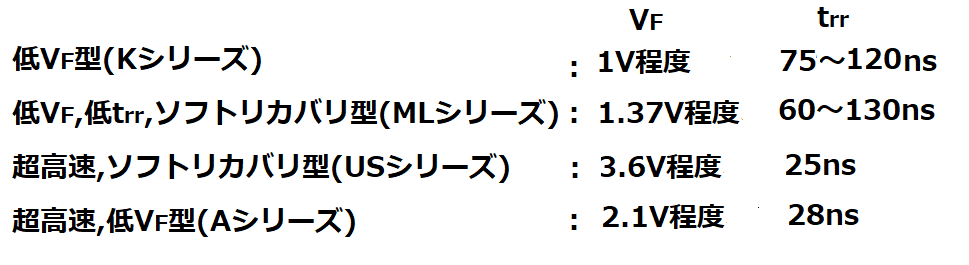

新電元工業製のFRDの場合、以下のタイプがあります。

(定格については、そのシリーズで標準的な値を掲載)

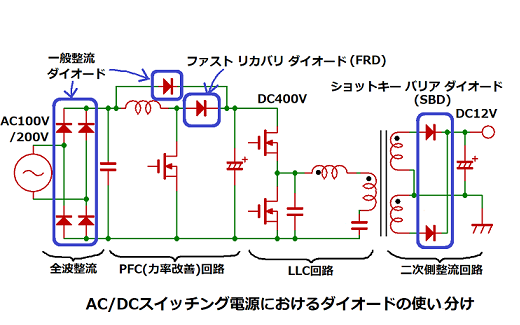

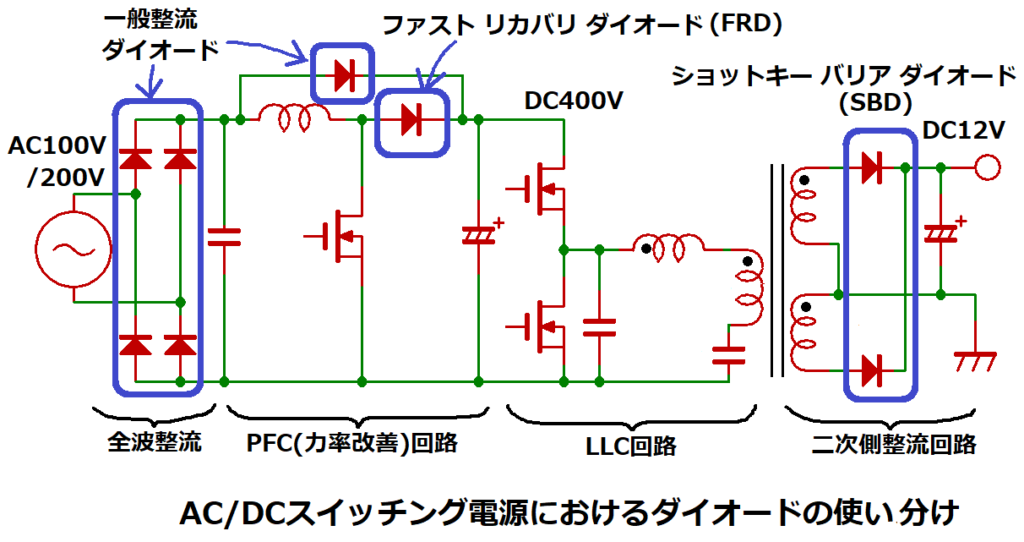

ダイオードの選び方(電源回路編)

ここでは、スイッチング電源(LLCコンバータ)を例にして、

回路に応じて、どの整流ダイオードを選択するか説明します。

LLCコンバータについては下記記事で解説しています。

全波整流回路

商用AC電源(100/200V)からDC電圧に変換します。

周波数が低い(50/60Hz)ので、先程説明したように

逆回復時間が短い必要は無いため、

一般整流ダイオードによるブリッジダイオードを使用します。

ダイオード選定の際は、ディレーティング(余裕度)を考慮し、

十分余裕のある定格を持つものにします。

一般的に、ダイオードの逆電圧、順方向電流は

定格の80%以内で使用します。

まず、逆電圧ですが、

入力電圧がVinの場合、交流電圧のピーク値である√2×Vinになります。

Vin=AC200Vだと、

√2×200V=283V

がダイオードに印加されます。

従って、ディレーティングを考慮して、逆電圧VRの定格が

VR=283/0.8≒353V 以上のものを選びます。

順電流については、このスイッチング電源の出力が50Wで、

効率が80%と仮定した場合、入力電力Pは

P=50/0.8=62.5W

となります。

入力電流Iinが最大になるのは入力電圧が低い方のAC100Vになので、

Iin=62.5W/100V=0.625A

ディレーティングを考慮し、順電流IFの定格が

IF=0.625A/0.8≒0.8A以上のものを選びます。

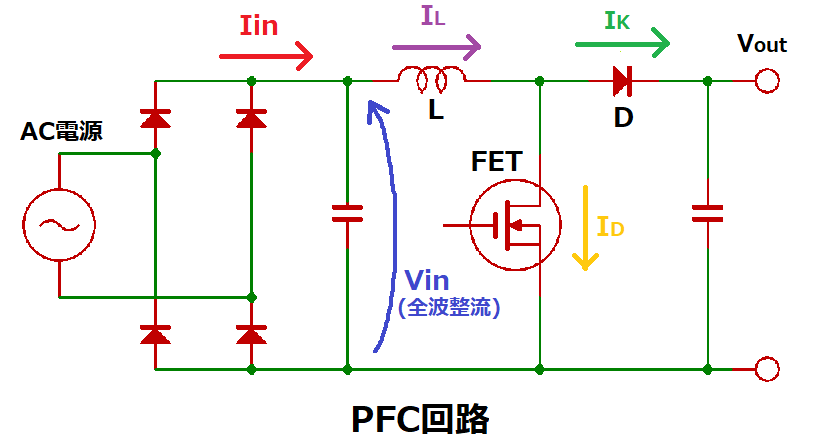

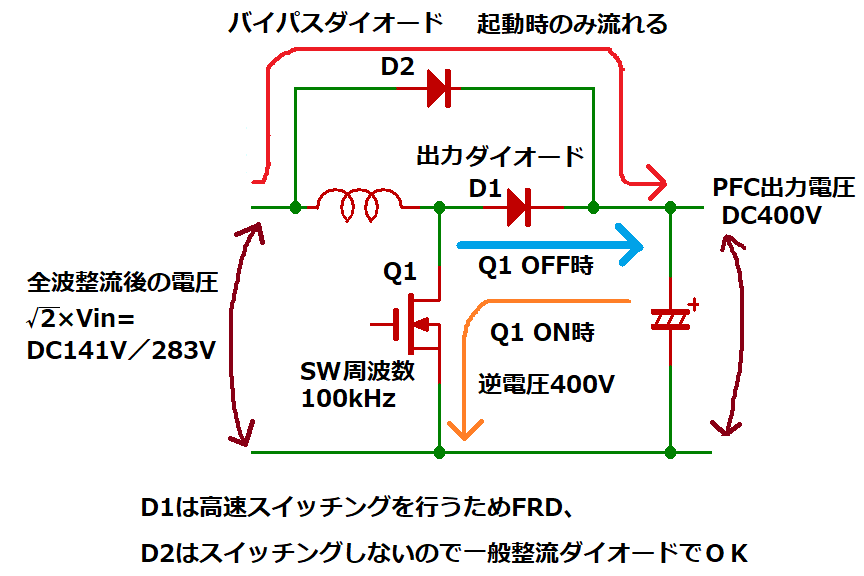

PFC(力率改善)回路

ダイオードブリッジで整流されたDC電圧をDC400Vに昇圧する回路です。

PFC出力ダイオードD1は、

高電圧で100kHz以上の高周波スイッチングを行うため、FRDを使用します。

FRDの説明で述べたように、PFCの動作モードが連続モード(CCM)なら低trrタイプ、

臨界モード(BCM)なら低VFタイプを選びます。

FRDに必要な逆電圧は

IF=400V/0.8≒500V以上のものを選びます。

バイパスダイオードD2は、電源投入時やサージが侵入した時に発生する突入電流を

このダイオードで経由することによって、Q1やD1が故障するのを防止します。

ここに使用するダイオードは入力電圧印加時のみ電流が流れ、

定常時は入力電圧よりもPFC出力電圧の方が高くなるため、電流が流れません。

従って、PFCダイオードと違い、順電圧⇔逆電圧の切替が発生せず、

逆回復時間が短い必要は無いため、一般整流ダイオードでOKです。

但し、突入電流が流れるので、サージ順電流IFSMの大きなものを選定します。

(選定例:新電元工業製 D4F60 VR=600V IF=4Aだが、IFSM=200Aと大きい)

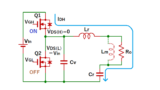

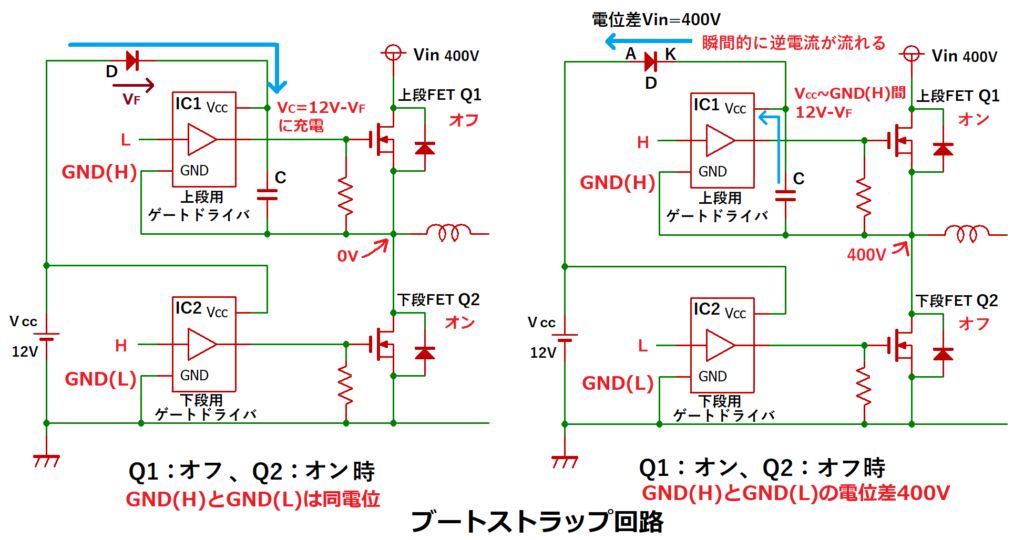

ブートストラップ回路

LLC(電流共振)回路では、FETが上下2段構成(ハーフブリッジと呼ぶ)になっています。

この時、上段用ゲートドライバのGND(H)は回路のグランドGND(L)と共通でない為、

上段用ゲートドライバの電源供給に、下段と同じ電源Vccをそのまま使うことができません。

ブートストラップ回路は、ダイオードとコンデンサを用いて、

上段FET用のゲートドライバに電源を供給します。

ブートストラップ回路の仕組みについては下記記事を参照

ここで使用するダイオードは、LLC回路のスイッチング周期(100kHz程度)で

高電圧(400V)が印加されるので、逆電流による損失が無視できません。

従って、逆回復時間が短く、逆電圧が高いFRDを選定します。

この時、ゲートドライバへの電源がVcc-VFになるので、

ゲートドライバの最低電源電圧を下回らないようにFRDの順方向電圧VFの値に注意します。

二次側整流回路

一次側よりも低電圧になりますが、出力電流は大きいので、

VFの低いSBDを選択して、順電流による損失を低減させます。

ここで、気を付けるのが、ダイオードの逆電圧です。

出力電圧Voutの2倍の電圧がダイオードに印加されるため、

逆電圧がVoutの3倍以上あるものを選びます。

この図では、センタータップ式のトランスを使用した

全波整流回路ですが、半波整流回路でも同様です。

このため、出力電圧が30Vを超えてくると、

逆電圧が90V以上必要になるため、逆電圧の高いFRDを使用します。

ダイオードの選び方(保護回路編)

ダイオードは、過電圧や過電流が発生した時に回路を保護する場合にも使われます。

保護する回路の種類によって、どんなダイオードを選択するか説明します。

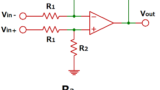

リニアレギュレータの保護回路

リニアレギュレータは、別名シリーズレギュレータ、ドロッパ、

三端子レギュレータやLDO等と呼ばれている回路で、

DC5VからDC3.3V電源を作る場合など、小電力の電源回路に使用します。

リニアレギュレータについては下記記事で解説しています。

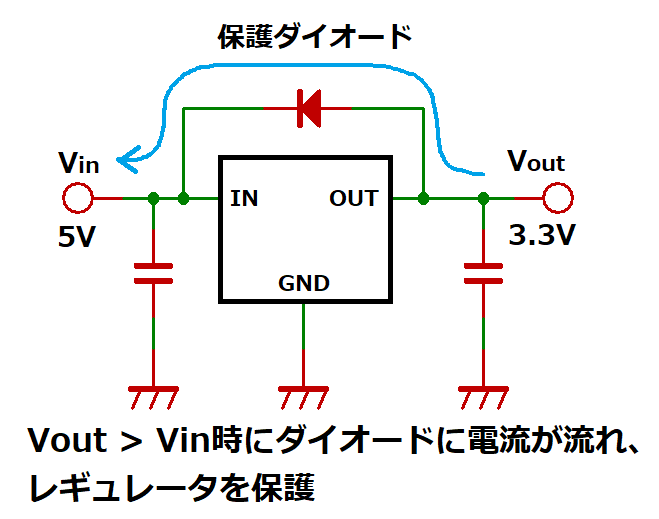

この回路を保護するため、図の様に入力と出力間にダイオードを接続します。

これは、電源OFF時など入力電圧Vinが低下時に、

出力電圧Voutがコンデンサの残留電圧で低下が遅れ、

Vin<Voutとなった場合に回路の故障を防止します。

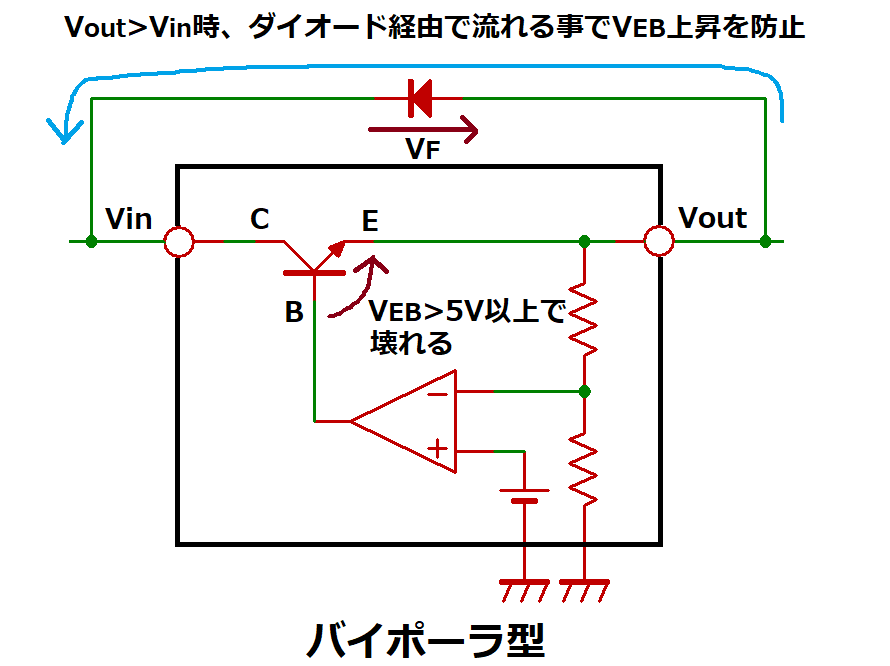

故障する理由ですが、レギュレータの内部回路がトランジスタのバイポーラ型と、

MOS FETで構成されているCMOS型では異なります。

パイポーラ型の場合、Vin<Voutの状態は、

ベース電圧よりもエミッタ電圧の方が高くなることを意味します。

トランジスタのベースB~エミッタE間最大電圧は5V程度と低いため、壊れる可能性があります。

これを防ぐため、コレクタCーエミッタE間にダイオードを接続し、

エミッタ電圧の方が高くなったら電流を流してVoutを低下させます。

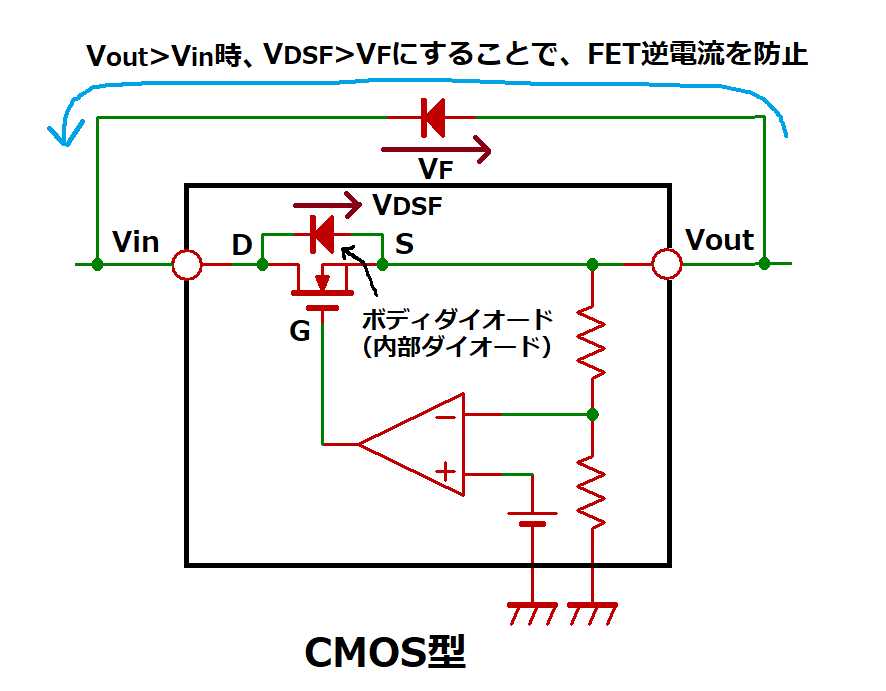

CMOS型の場合、FETは構造上ボディダイオードが存在するため、

ドレイン電圧よりもソース電圧の方が高いと、

FETがオフしていてもボディダイオード経由で電流が流れてしまい、

電圧差(VoutーVin)が大きければ過電流で壊れます。

この場合も、外付けしたダイオードでバイパスすることで、

ボディダイオードに電流が流れないようにします。

但し、外付けするダイオードの順方向電圧VFがボディダイオードのVFよりも低くないと、

FETの方に電流が流れてしまうので、CMOS型の場合はVFを十分低くする必要があります。

(目安としては、VF=0.6V以下)

このため、VFが低いSBDを使用しますが、できるだけ逆電流が小さいもの

(1uA以下)を選定しないと、損失が大きくなるので注意します。

一方のバイポーラ型なら、VFは1V程度あってもOKなので、

逆電流の小さいスイッチングダイオードも使用できます。

但し、スイッチングダイオードは順電流が100mA程度と小さいため、

Vout>Vin時に流れる電流があまり大きくならない、

出力電圧が低い場合(3.3V等)に使用します。

<参考:リニアレギュレータの種類>

バイポーラ型:入力電圧が25V以上と高く、消費電流は数 mA と大きい。

CMOS型:入力電圧が低い(5V程度までが多い)。消費電流は数十 μA と小さい。

※上図では分かりやすくするためにNPNトランジスタとN-ch FETを使用していますが、

実際の回路は入出力間電位差を小さくするため、PNPトランジスタやP-ch FETが多いです。

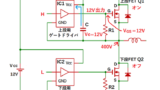

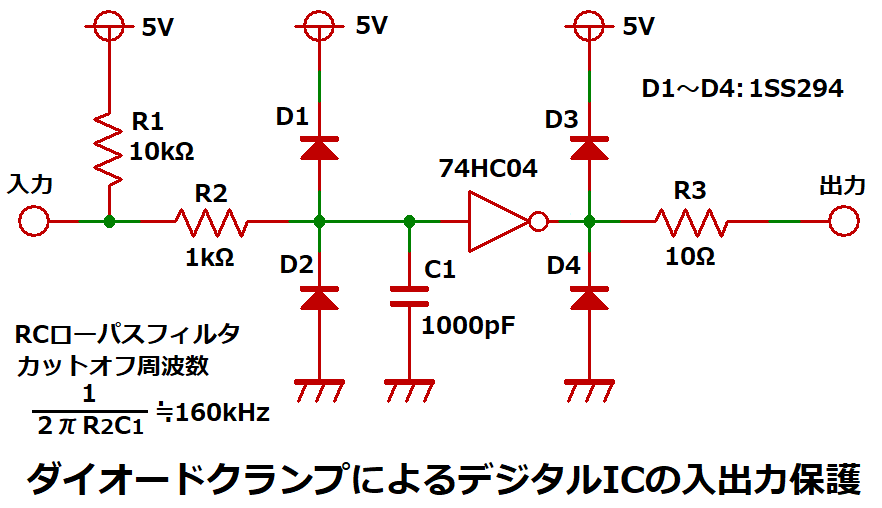

ダイオードクランプによるICの保護

ダイオードクランプは、電源とGND間から2個のダイオードで信号線に接続したものです。

これにより、高電圧や負電圧が入力されても、ダイオード経由で電流が流れ、

入出力電圧が電源電圧 ~GND間にクランプ(制限)され、ICを保護します。

実際にはダイオードの順方向電圧VFにより、

制限できる範囲が、(電源電圧+VF)~(ーVF)になるので、

VFが小さいSBDを選びます。

この回路で使用している東芝製SBD 1SS294はVFが0.6Vと低いので、

74HC04への入出力電圧を+5.6V~ー0.6V間にクランプすることができます。

ここで、R1はプルアップ抵抗、R2とC1はローパスフィルタを構成しています。

※ローパスフィルタについては、厳密にはD2の接合容量Ctも加わりますが、

1SS294のCtは25pFなので、C1の1000pFに比べ、十分小さいので無視できます。

R2については、異常電圧入力時にD1、D2に過電流が流れて故障するのを防止するための

電流制限の役割も兼ねています。

R3についても、D3、D4用の電流制限ですが、

10Ωと小さいのは、この抵抗値が大きいと74HC04の出力電流を減少させてしまい、

出力に接続した機器の制御に影響が出るからです。

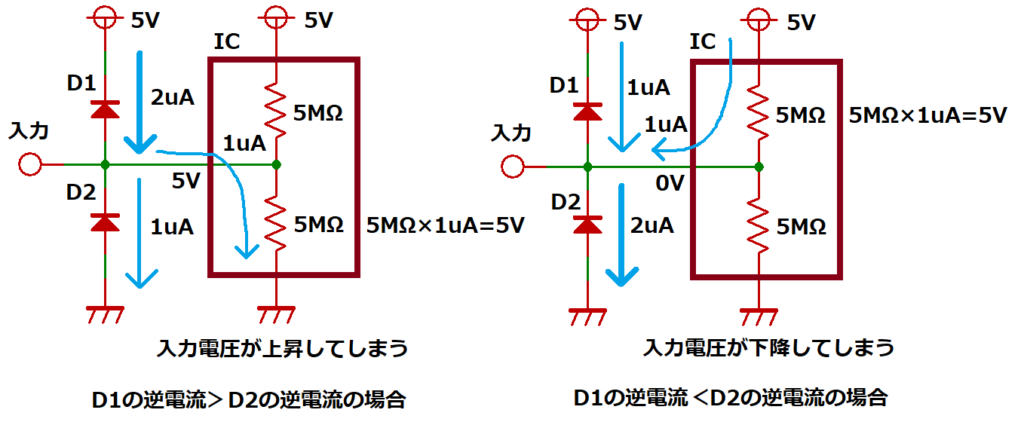

このダイオードクランプを使用する際の注意点ですが、

SBDは逆電流がuAレベルと大きいため、ICの入力抵抗が大きいと、

入力電圧に影響を与えてしまう場合があります。

その理由ですが、図のように、上下のダイオードに逆電流が流れたとすると、

逆電流の大きさは、上下で印加される逆電圧が異なることから、

同じ値では無く、どちらかが多く流れます。

例えば、上(5V)側の逆電流の方が1uA大きければ、その電流はICに流れ込むため、

ICの入力抵抗が5MΩとすると、入力電圧Vinは

Vin=5MΩ×1uA=5V

となり、入力信号が無くても5Vが入力されてしまいます。

逆に、下(GND)側の逆電流が1uA大きければ、

その電流はICから流れ出るため、その電圧降下は5Vとなり、

入力電圧が0Vに低下してしまいます。

実際には、ここまで大きな電圧変動は無く、多少の電圧変動があっても、

入力信号がHかLかのデジタル信号ならば、あまり問題にはなりませんが、

アナログ信号の場合、入力電圧を正確に計測できず、影響が出てしまいます。

このため、アナログ信号を入力するオペアンプの場合は、VFが多少大きくても、

逆電流が小さいスイッチングダイオードの方が適しています。

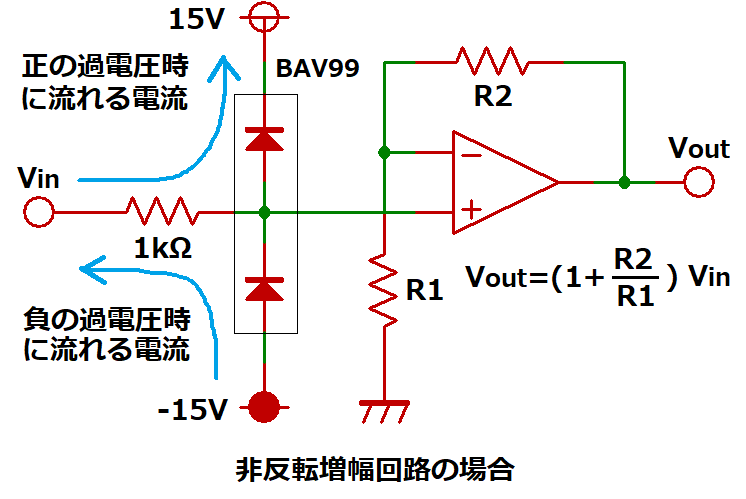

下図は、オペアンプにダイオードクランプを適用した場合です。

非反転増幅回路の場合、デジタルICの時と同様に、電源と信号線をダイオードで接続します。

この例では、両電源オペアンプの電源電圧である±15Vに接続しています。

ここで使用している東芝製スイッチングダイオードBAV99は、

逆電流IRが30nAと小さいので、入力電圧への影響を小さくできます。

また、ダイオードクランプの前段に抵抗を接続することで、

過電圧入力時に流れる電流を制限して、ダイオードの定格電流を超えない様にし、

また、電源電圧の上昇を防止することができます。

但し、この抵抗とダイオードの接合容量Ctによって、

RCローパスフィルタを構成してしまうので、このCtが小さいものを使用し、

フィルタのカットオフ周波数(1/2πRC)が入力信号の周波数より十分高くなるようにします。

(BAV99のCtは0.9pFと非常に小さいです)

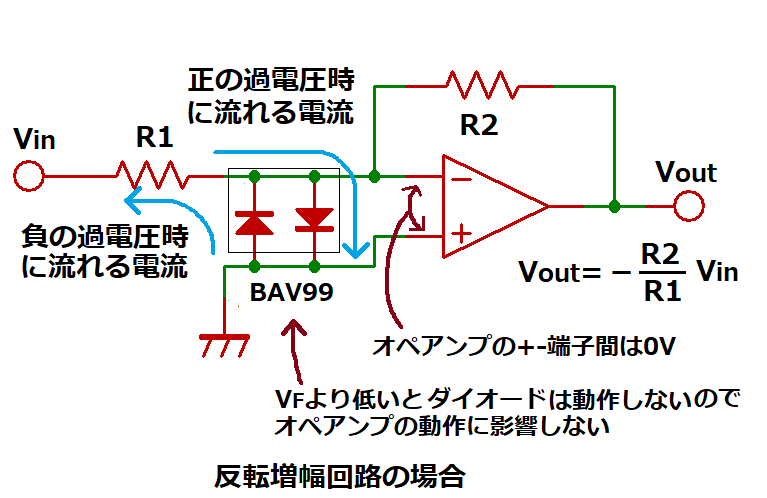

反転増幅回路の場合は、図のように±端子間にダイオードを入れることで、

±VFの範囲内に電圧を抑えることができます。

これはオペアンプの±端子間はイマジナリーショート(仮想短絡)と呼ばれ、

電位差が無い状態になる事を利用しています。

ダイオードは順方向電圧VFが印加されないと電流を流すことができません。

通常状態ではダイオードの両端は0Vなので、ダイオードは動作しませんが、

過電圧が入力され、±端子間の電圧がVFになったら、ダイオードが動作して電圧上昇を防ぎます。

なお、抵抗R1は反転増幅回路のゲイン(-R2/R1)を決めるだけでなく、

ダイオードの電流制限の役割も兼ねています。

オペアンプについては下記記事で解説しています。

リレーの逆起電圧保護回路

リレーやソレノイド等を制御する場合、コイルの働きにより、

トランジスタの出力オフ時に逆起電圧が発生します。

この逆起電圧は、電源電圧よりも大きい電圧になるため、

トランジスタの耐圧を超えて故障する場合があります。

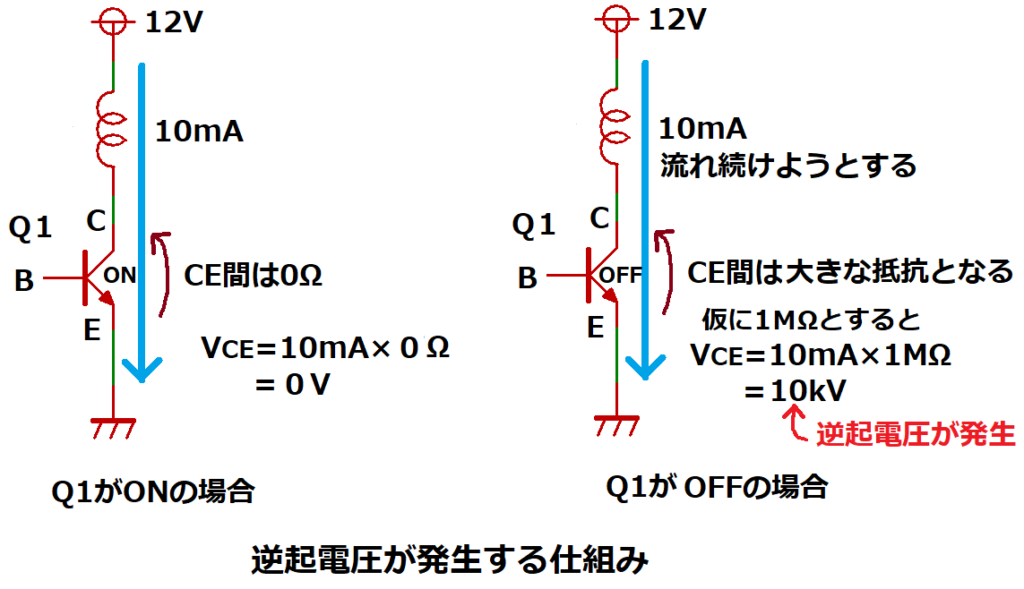

逆起電圧が発生する仕組みについて説明します。

トランジスタQ1がON時にコイルに10mA流れていたとします。

Q1がOFFすると回路が遮断されますが、これはコレクタ・エミッタ(CE)間に

非常に大きな抵抗があると考えることができます。

(ここでは、仮に1MΩとします)

コイルは流れる電流を維持しようとする働きをします。

つまり、抵抗1MΩに10mA流れる事になるので、コレクタ・エミッタ間電圧Vceは

Vce=R×I=1MΩ×10mA=10kV

と非常に高い電圧になります。

(実際には、ここまで高電圧にはなりません)

従って、図のようにダイオードを接続することで、

Q1がOFF時にコイルが流そうとする電流を即断しないようすることで、

逆起電圧の発生を抑制することができます。

この時、使用するダイオードの逆電圧は、

電源電圧よりも十分高い10倍以上にします。

また、トランジスタがオンに切り替わった際の、

逆電流による損失を小さくするため、

逆回復時間の短いダイオードを使用します。

順電流については、ON時にコイルに流れる電流がOFF時にそのまま流れるので、

コイル電流が順電流の定格の80%以内に収まるようにします。

小型リレーのコイル等、電流が数十mA程度であれば、

スイッチングダイオードが使えますが、

ソレノイドのように、数Aレベルの電流が流れる場合は

順電流が大きいFRDを使用します。

この例では、東芝製スイッチングダイオード1SS250を使用しています。

このダイオードは逆電圧200Vで、逆回復時間60nsと短いです。

順電流は0.1Aと大きくないですが、コイル電流が9.1mAと十分に小さいのでOKです。

順方向電圧VFが1.2Vなので、逆起電圧を12V+1.2V=13.2Vに抑えることができます。

この逆起電圧を抑制するダイオードの欠点ですが、

コイル電流が直ぐにゼロにならないので、リレーをオフする時間が遅れます。

また、コイルに流す電流が大きく、頻繁にON/OFFを繰り返す場合、

ダイオードを経由して大電流が電源に定常的に流れ込む事で、

電源電圧が徐々に上昇し、他の部品が耐圧オーバーで破壊する恐れがあります。

以下の記事で、半田付けのコツや部品の外し方を解説しています。